Перейти к:

Эпилепсия – болезнь гениев?

https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2023.145

Аннотация

В течение длительного времени люди с эпилепсией вызывали страх, подозрение и непонимание, подвергались социальному клеймению, их рассматривали как изгоев. С другой стороны, эпилепсию приписывали и многим замечательным личностям, среди которых называют имена Юлия Цезаря, Александра Македонского, Сократа, Аристотеля, Жанны д'Арк, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Ивана Грозного, Ньютона, Петра Великого, Наполеона, Вальтера Скотта, Паганини, Байрона, Ван Гога, Достоевского, Льва Толстого и многих других. Статья посвящена подтверждению на исторических фактах или развенчанию мифов о сущности болезни некоторых из них.

Для цитирования:

Улитин А.Ю., Василенко А.В., Соколов И.А., Булаева М.А., Колосов С.С., Туранов С.А., Улитин Г.А., Виноградова А.А. Эпилепсия – болезнь гениев? Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2023;15(1):70-84. https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2023.145

For citation:

Ulitin A.Yu., Vasilenko A.V., Sokolov I.A., Bulaeva M.A., Kolosov S.S., Turanov S.A., Ulitin G.A., Vinogradova A.A. Epilepsy – a disease of geniuses? Epilepsy and paroxysmal conditions. 2023;15(1):70-84. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2023.145

Творчество – это болезнь души, подобно тому,

как жемчужина есть болезнь моллюска.

Генрих Гейне

ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION

В течение длительного времени люди с эпилепсией вызывали страх, подозрение и непонимание, подвергались социальному клеймению, их рассматривали как изгоев. С другой стороны, эпилепсию приписывали и многим замечательным личностям, среди которых называют имена Юлия Цезаря, Александра Македонского, Сократа, Аристотеля, Ганнибала, Апостола Петра, Эмпедокла, Калигулы, Плиния, Магомета, Альфреда Великого, Данте, Жанны д'Арк, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Ивана Грозного, Ришелье, Карла V, Людовика XIII, папы Пия IX, Мольера, Ньютона, Вильгельма Оранского, Свифта, Генделя, Петра Великого, Руссо, Наполеона, Вальтера Скотта, Паганини, Байрона, Ван Гога, Берлиоза, Шумана, Шелли, Достоевского, Льва Толстого, Альфреда Теннисона, Ницше, Флобера, Эдисона, Мусоргского, Мопассана, Диккенса, Эдгара По, Льюиса Кэрролла, Агаты Кристи, Трумена Капоте, Альфреда Нобеля, Ленина, Ричарда Бартона – имя им легион [1–30].

Впервые тезис о том, что эта болезнь является признаком гениальности, высказал еще Аристотель. Впрочем, уже в середине XIX в. П. Ковалевский заметил, что гениальность и эпилепсия никак не связаны. Психические или неврологические расстройства ряда великих представителей искусства нередко являются предметом изучения врачей и ученых, пытающихся объяснить ими особенности их творчества. Но в большинстве случаев такие попытки остаются бесплодными, несмотря на настойчивость исследователей.

Тот факт, что многие великие люди и гении страдали эпилепсией, породил миф об избранности лиц, отмеченных печатью данной болезни [31]. Однако следует подчеркнуть, что, во-первых, количество достоверных источников, описывающих течение и проявления заболевания у знаменитых эпилептиков, чрезвычайно невелико (чаще всего их нет вовсе), а во-вторых, отсутствие до сравнительно недавнего времени понимания механизмов эпилепсии и разнообразие клинических проявлений делали ее той «помойкой», в которую сваливали все болезни, проявляющиеся судорожными припадками или особенностями психического характера. Разумеется, если рассматривать жизнь и поведение всех перечисленных выше личностей с позиции психической нормы, то можно сделать вывод, что все они, вероятно, были людьми с нездоровой психикой. Тем не менее именно это обстоятельство, способствующее нестандартному восприятию окружающего мира, и порождает гениев – особенно это касается сферы искусства. Добавим, что почти у половины из них наблюдалась отягощенная наследственность – алкоголизм, психические заболевания, сифилис, та же эпилепсия (что дало основание У. Говерсу в 1896 г. говорить о передаче заболевания потомству).

Наверное, поэтому в последние десятилетия стали появляться работы, в т.ч. и известных эпилептологов, посвященные изучению природы заболеваний у исторических личностей, считавшихся эпилептиками. И в подавляющем большинстве случаев исследователи приходили к выводу о необоснованности установления диагноза «эпилепсия». Наиболее распространенные диагнозы (или состояния), которые ошибочно принимались современниками за эпилепсию, – депрессия, психогенные расстройства, алкоголизм и связанный с ним абстинентный синдром, сифилис, мигрень, болезнь Меньера, синдром Туретта, инфантильные судороги (любопытно, что именно алкоголизм был наиболее частым заболеванием знаменитых «эпилептиков»). Определенную роль сыграло в данном случае выделение рядом крупных психиатров (например, Э. Крепелином) аффективной формы эпилепсии, под которую с легкостью подгонялись разнообразные психические заболевания. Поэтому можно констатировать, что настоящих больных эпилепсией среди знаменитых людей на самом деле было не так уж и много – во всяком случае меньше, чем насчитывают официальная медицина, история и общественное мнение.

ЗНАМЕНИТЫЕ ЭПИЛЕПТИКИ / FAMOUS EPILEPTICS

Древние времена / Ancient times

К примеру, судороги Александра Македонского были связаны с лихорадкой, которую он подхватил, искупавшись в одной из горных рек во время индийского похода (если верить Арриану). Других упоминаний о судорожном синдроме у полководца нет [32][33]. Если же учесть огромное количество потребляемого им неразбавленного вина, то удивительным можно считать лишь то, что у него не было постоянных судорожных припадков. Из многочисленных участников на проводимых царем конкурсах «кто больше выпьет» до финала добирались лишь единицы – кто-то сходил с ума, кто-то становился инвалидом, а кто-то и умирал [34].

Одним из наиболее известных эпилептиков является Юлий Цезарь (рис. 1), и очень авторитетный историк эпилепсии О. Темкин убедительно рассказал об этом в своей монографии, написанной, впрочем, в далеком уже 1940 г. [19]. Нашим основным источником информации о заболевании Цезаря являются «Сравнительные жизнеописания» Плутарха – греческого писателя и историка, жившего в Риме во времена императора Клавдия (середина I в.), и всего в его книге имеется три упоминания о болезни Цезаря. Плутарх пишет: «…Цезарь был слабого телосложения, с белой и нежной кожей, страдал головными болями и падучей, первый припадок случился с ним, как говорят, в Кордубе». Также Плутарх сообщает, что Цезарь не участвовал в битве со Сципионом, одним из сторонников Помпея, поскольку его «…сразил приступ обычной его болезни, как раз тогда, когда он строил войска в боевой порядок, как только он почувствовал приближение припадка, то прежде, чем болезнь совершенно завладела им и он лишился сознания, его отнесли в стоящую поблизости башню и там оставили» [35][36]. Некоторые свои поступки он оправдывал болезнью, которая «…приводит в потрясение все чувства: сначала вызывает головокружение, потом судороги».

Рисунок 1. Юлий Цезарь (100–44 гг. до н.э.)

Figure 1. Julius Caesar (100–44 BC)

Светоний, историк и секретарь императора Адриана, имел благодаря своей службе свободный доступ к императорским архивам, поэтому некоторые историки склонны доверять его работам больше, чем сочинениям Плутарха (хотя и жил Светоний через 70 лет после него). В «Жизнеописаниях 12 цезарей» он кратко упомянул о болезни Юлия Цезаря: «…был дважды атакован падучей болезнью в течение кампании…» Любопытно, что ни в трудах или письмах Цицерона, ни в работах Кассия и других современников Цезаря упоминаний о его болезни нет.

Уильям Шекспир, который при написании своей трагедии пользовался переводом Плутарха, сделанным Томасом Нортом, упоминает, что Цезарь периодически ощущал глухоту на левое ухо, что породило гипотезу о том, что он страдал болезнью Меньера [37]. Строго говоря, Цезарь мог переносить ишемические мозговые атаки, болеть ишемической болезнью сердца или чем-то еще [38]. Некоторые современные исследователи, поддерживающие версию об эпилепсии Цезаря, в качестве этиологических причин судорожных припадков называют (надо признаться, весьма умозрительно) доброкачественную опухоль мозга, малярию, туберкулез мозга и даже нейроцистицеркоз [39].

Сведения, которые мы можем получить из Нового Завета, позволяют сделать предположение о том, что эпилепсия могла быть и у апостола Павла (рис. 2) [40]. Когда последний еще носил еврейское имя Савл и находился на пути в Дамаск (кстати, чтобы принять участие в гонениях на христиан) он испытал экстатическое переживание: «Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, которого ты гонишь» (Деян. 9: 3–5).

Рисунок 2. Апостол Павел (5–67 гг. н.э.)

Figure 2. The Apostle Paul (5–67 AD)

Временная кортикальная слепота (после эпилептических припадков и при обращении Павла в христианство) чаще всего описывается как следствие экстатических переживаний при височной эпилепсии. Этому вероятному диагнозу дает основание текст Второго послания к коринфянам и визуальные галлюцинации, о которых упоминает Лука, излагающий историю Павла. О такой болезни Павла (кстати, в Ирландии ее в медицине так и называют Saint Paul’s disease – «Болезнь святого Павла») пишет множество исследователей Нового Завета. Заболеванию посвящены и слова самого Павла: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился» (2 Кор. 12: 7) (в другом переводе: «дал мне занозу в тело – ангела Сатаны, он меня колотит, чтобы я не заносился») [1][2][5][38][41–46].

Средневековье / Middle Ages

Считалось, что эпилепсией страдала и Жанна д’Арк (рис. 3), во всяком случае ее жизнь, включая и эпилептические приступы, скрупулезно документирована инквизицией и Церковью [47]. В 12 лет она «увидела» архангела Михаила, святых Маргариту и Екатерину, которые сообщили девушке, что ей суждено спасти Францию: «Ты облечешься в мужскую одежду, возьмешь оружие и будешь управлять всем…» Через пять лет этому пророчеству суждено было сбыться.

Рисунок 3. Жанна д’Арк (1412–1431 гг.)

Figure 3. Joan of Arc (1412–1431)

Существует определенная вероятность, что видения и голоса у Жанны д’Арк представляли собой симптомы эпилепсии, хотя слуховые и визуальные галлюцинации при этом заболевании нечасты. К тому же видения ее длились часами, а не были кратковременны и примитивны, что более характерно при эпилепсии. Кроме того, у Жанны наблюдались яркие экстатические припадки, сопровождающиеся чувством блаженства, а в периодах между припадками у нее отмечались эмоциональность, эйфория, идея получения приказов, отсутствие юмора, сдержанность, обостренное чувство долга, асексуальность, нетерпимость, агрессивность, депрессивность, суицидальность, глубокая религиозность и другие клинические проявления, полностью укладывающиеся в синдром изменения личности Гешвинда, характерный, как известно, для многих эпилептиков [47][48].

С большой долей вероятности страдал эпилепсией основатель ислама Мухаммед (рис. 4). Полагают, что первые припадки начались у него в шестилетнем возрасте и сопровождались переживаниями религиозного характера. В 610 г., находясь в горах неподалеку от Мекки, Мухаммед впервые услышал голос архангела Гавриила, общение с которым продолжалось до самой его смерти. Впоследствии эти «откровения» послужили основой для сур Корана [41][49].

Рисунок 4. Мухаммед (570/580–632 гг. н.э.) получает первое откровение от архангела Гавриила

Figure 4. Muhammad (570/580–632 AD) receives his first revelation from the archangel Gabriel

Видный современный исламовед О.Г. Большаков в книге «История Халифата» ссылается на мнение известного психиатра А.Е. Личко, который полагает, что клинические признаки, сопровождавшие припадки Мухаммеда (такие как звон в ушах, обильный пот и покраснение лица перед началом приступа), специфический характер судорожного припадка весьма характерны для височной эпилепсии. То же можно сказать и о чрезвычайно ярких галлюцинациях, обостренном восприятии запахов (Мухаммед очень любил благовония), повышенной сексуальности, удовлетворение которой обостряет течение недуга. Психиатр Вейль привел 370 клинических случаев, в которых больные эпилепсией сообщали о переживании таких же видений и галлюцинаций (в т.ч. и религиозного характера), какие описывал Мухаммед.

Некоторые источники сообщают, что Мухаммед при получении «откровений» впадал в мучительные состояния: «…судорожно метался, ощущал удар, сотрясавший все его существо, казалось, что душа покидает тело, изо рта выступала пена, лицо бледнело или багровело, он обливался потом даже в холодный день … всегда с ним случалось какое-то обморочное состояние, и он выглядел, как опьяненный … губы же шевелились, будто он говорил». Приступы у Мухаммеда сопровождались заведением глазных яблок, конвульсивными движениями губ, потливостью, храпом, отсутствием реакции на окружающее. Один из первых биографов Мухаммеда Ибн Исхак так описывал его судорожный припадок: «…у него появлялось нечто вроде обморочного состояния после сильных судорог; глаза его при этом закрывались, лицо покрывалось пеной, и он вскрикивал так, как вскрикивает молодой верблюд…» Возможно, поэтому пророк и запретил мусульманам вино, поскольку знал, что алкоголь провоцирует у него возникновение эпилептических припадков [49].

Концепции эпилепсии у Мухаммеда придерживались крупный исламовед Т. Нёльдеке и историк Я. Шпренгер. Не сомневались в этом и многие известные психиатры (например, Ч. Ломброзо и П. Ковалевский), которые спорили не столько о факте эпилепсии у пророка, сколько о характере припадков [50]. Большинство из них склонялись к мнению, что Мухаммед страдал аффективной эпилепсией (для которой характерен истерический компонент) с экстатическими галлюцинаторными переживаниями, которые по большому счету и явились откровениями Мухаммеда, положенными в основу Корана.

По всей видимости, эпилепсией, которая стала причиной его гибели в 10-летнем возрасте, болел царевич Дмитрий (сын Ивана Грозного) – многочисленные генерализованные судорожные припадки зафиксированы в целом ряде документов той эпохи.

Следует согласиться, что посттравматической эпилепсией («черной немочью») после ранения в голову во время восстания против поляков в Москве страдал Дмитрий Пожарский. Тяжелые приступы часто выводили его из строя.

Новое время / New time

Жизнь и творческий путь Ван Гога (рис. 5) были отмечены спектром феноменов, так близко подходящих к зыбкой грани между нормой и патологией, что ученые до настоящего времени не могут сойтись во мнении относительно характера заболевания художника. Существует множество объяснений странному поведению и необычному творчеству Ван Гога, и одно из них заключается в том, что художник страдал эпилепсией. Некоторые из исследователей жизни и болезни Ван Гога считают, что у него был биполярный психоз со сменявшимися депрессивными и маниакальными состояниями, а к концу жизни присоединилось сумеречное состояние, сопровождавшееся депрессией, агрессивным и суицидальным поведением и слуховыми галлюцинациями [51]. Все это вполне укладывается в клиническую картину парциальной формы эпилепсии височной доли. Такого мнения придерживались невролог Фабьен Пикард, который изучил переписку художника с его братом Тео (более 600 писем), а также американский психиатр Рассел Монро, оценивавший неадекватное поведение Ван Гога как проявление височной эпилепсии с психическими симптомами и психомоторными приступами.

Рисунок 5. Винсент Ван Гог (1853–1890 гг.)

Figure 5. Vincent van Gogh (1853–1890)

Возможно, как и Ф.М. Достоевский, Ван Гог переживал перед приступами экстатические ауры, во всяком случае в одном из писем он сообщал: «…я переживаю моменты, когда экстаз достигает бреда и пророчества, в котором я пребываю как греческий оракул на треножнике…»

Лечащие врачи Ван Гога были неоднозначны в своих диагнозах. Феликс Рей предполагал, что художник болеет эпилепсией, а руководитель психиатрической клиники в Сен-Реми доктор Пейрон поставил диагноз острой энцефалопатии (хотя в последние годы жизни художника все же констатировал, что «Ван Гог – эпилептик и лунатик», сообщив брату Винсента об Epilepsia partialis continua). В курс лечения он включил гидротерапию (двухчасовое пребывание в ванне дважды в неделю), которая, однако, не облегчила течения болезни. Доктор Гаше, также лечивший и наблюдавший Ван Гога, предположил, что на его состояние могли повлиять (как катализаторы) солнце и скипидар, который художник пил во время написания картин. Следует помнить, что в те годы эпилепсию лечили солями брома (принимал их и Ван Гог), которые могли вызвать интоксикацию, объясняющую ряд симптомов в заболевании художника.

К учащению эпилептических припадков (и изменениям личности) в последние годы жизни мог привести хронический алкоголизм (количество абсента, поглощаемого Ван Гогом, было запредельным). Кроме того, и сам абсент (вернее, содержащийся в нем экстракт полыни – туйон), вызывая нарушение процесса торможения нервных импульсов, способен приводить к судорогам и галлюцинациям. В те времена полагали, что полынная настойка стимулирует творческий процесс, а потому она стала любимым напитком богемы тех времен. Как утверждают некоторые искусствоведы, эта вредная привычка «окрасила» картины Ван Гога в цвет солнца. Заметим, что и употребление дигиталиса, также используемого в лечении эпилепсии, могло способствовать желто-синему цветовидению окружающего художника мира.

Впрочем, многие исследователи сходятся во мнении, что Ван Гог страдал маниакально-депрессивным психозом, и это позволило бы объяснить длительные депрессии, суицидальные мысли, периоды необычайной творческой активности, раздражительность и агрессивность [52–54]. А кто-то полагает, что у художника могла быть болезнь Меньера (в его письмах присутствуют жалобы на тяжелые приступы головокружения, сопровождающиеся рвотой), и невыносимый звон в ушах явился причиной того, что Ван Гог отрезал себе ухо, – с чем можно было бы согласиться, если бы художник не отослал его в Рашель знакомой проститутке в городском борделе.

Знаменитый бихевиористский невролог В.С. Рамачандран полагает, что эпилепсия Ван Гога, возможно, дала ему некоторые преимущества как художнику. В своем размышлении «Наука искусства» он пишет, что эпилептические припадки могли укрепить нервные связи между участками, отвечающими за восприятие визуальных объектов и распознавание лиц, миндалиной и другими областями мозга, задействованными в оценке эмоциональной значимости того, что рассматривается [27]. Такое повышенное внимание и эмоциональная реакция на визуальные образы, возможно, сделали Ван Гога более опытным художником – припадки позволяли ему намного шире охватить представленное, чем это позволено обычным людям.

Невозможно провести грань между искусством Ван Гога и его психическим состоянием. Но бесспорно, что его последние годы были самыми плодотворными: сотни писем, более тысячи рисунков и почти столько же картин уцелели до наших дней. Его художественная несдержанность была связана с необходимостью отразить то, что он видит и чувствует. Эпилепсия ускорила этот процесс.

Почти достоверно страдал тяжелой эпилепсией (по всей видимости, височной) с явными религиозными симптомами в межприступные периоды религиозный мистик Кнут Рассмусен Нордгарден [55]. Его считали провидцем и целителем, хотя убедительных подтверждений его исключительным способностям нет. Впрочем, сам он считал, что обладает сверхъестественным даром божественного происхождения. Кнут страдал развернутыми припадками с элементами духовных или экстатических аур, а в перерывах между приступами ему слышались религиозные гимны, голоса, звуки арфы и скрипок, что можно характеризовать как постиктальный психоз. Услышанные гимны он потом пел, хотя никаких сект или религиозных общин не организовывал. Неоднократно обвинялся властями в шарлатанстве и незаконной религиозной деятельности. Кнут Рассмусен Нордгарден попадает в ряд мистиков и религиозных деятелей, сформированных именно эпилепсией и особенностями ее течения [56].

Болевший эпилепсией английский поэт и иллюстратор Эдвард Лир (1812–1888 гг.) вел скрупулезные дневники на протяжении всей взрослой жизни. Они настолько откровенны, что в них даже говорится о стуле автора. Но кое о чем он никогда не писал: в дневниках время от времени попадаются записи, в которых присутствует буква X – в те дни Лир переживал эпилептические припадки. Первый приступ у него случился в пять лет, но никто вне семейного круга не знал об этом, и поэт стыдился признаться кому-либо. Умея по предшествующей ауре определять близкое начало припадка («демона», как он выражался), Лир вовремя уединялся, тщательно скрывая свое заболевание от окружающих. Между прочим, он был самым ярким поэтом в жанре лимерика и весьма неплохим художником (во всяком случае некоторое время служил учителем рисования у королевы Виктории, дав ей двенадцать уроков). Кстати, эпилепсией страдала и одна из его сестер. Исследователи с удивлением констатировали отсутствие каких бы то ни было вязкости и обстоятельности мышления у Эдварда Лира, что просто феноменально для заболевания, манифестировавшего в столь раннем возрасте.

Не исключено, что была эпилепсия и у Гюстава Флобера (рис. 6). По крайней мере об этом свидетельствует описание приступов, сопровождавшихся слуховой и зрительной аурой, которое можно встретить в мемуарах его друга Максима дю Кампа: «…Гюстав внезапно, без всякой причины поднимал голову и делался очень бледным; он чувствовал ауру … он говорит, что в левом глазу у него пламя … затем он кричит: «Я держу вожжи… здесь извозчик… я слышу колокольчик…», а затем издает такой душераздирающий крик, что он остается долго в моих ушах, и начинаются судороги». Припадки всегда протекали одинаково, после них наблюдалось состояние прострации.

Рисунок 6. Гюстав Флобер (1821–1880 гг.)

Figure 6. Gustave Flaubert (1821–1880)

Любопытно отметить, что три писателя конца XIX в., принадлежащие к величайшим мастерам своей национальной культуры, страдали эпилепсией: в России – Достоевский, во Франции – Флобер, в Бразилии – Машаду де Ассис (один из наиболее значительных бразильских литераторов). Последний, сын португальской неграмотной прачки и маляра-мулата, пытался скрывать свое заболевание, хотя и безуспешно. Впрочем, соотечественники его любили и уважали не только за талант, но и за добродушный, отзывчивый характер, поэтому заболевание не повредило его репутации. Хотя де Ассис не очень любил не то чтобы писать, но даже говорить о своем заболевании, симптомы его проскакивают на страницах его произведений. У писателя были ауры в виде визуальных иллюзий, у Д. Тома – визуальные экстатические ауры, у А. Теннисона – ощущения дереализации, у П. Уолкера – состояния deja vu [57][58].

Отдельные исследователи считали, что эпилепсией болел кардинал Ришелье, указывая на приступы сумеречного состояния с галлюцинациями, во время которых он воображал себя лошадью и с громким ржанием бегал вокруг биллиардного стола. Классических эпилептических приступов, однако, за ним не замечалось [59].

По некоторым данным, страдал эпилепсией Наполеон Бонапарт (рис. 7), хотя мнение это основано на малодостоверных сведениях, почерпнутых из мемуаров Талейрана, Констана (многолетнего камердинера Наполеона) да одной из любовниц императора – актрисы Жорж. Констан писал, что однажды ночью, прибежав на крики, раздававшиеся в спальне Жозефины, обнаружил Наполеона распростертым без движения на постели с судорожно прижатыми к груди руками и раскрытым ртом, – согласимся, что для диагноза «эпилепсия» этого недостаточно. Хотя психика Наполеона была, несомненно, больна: он часто предавался диким вспышкам гнева, отличался крайним эгоизмом и эгоцентризмом. Да и внешность его обладала рядом патологических характеристик: маленький рост, низко сидящая голова с вдавленными висками, несоразмерность конечностей.

Рисунок 7. Наполеон Бонапарт (1769–1821 гг.)

Figure 7. Napoleon Bonaparte (1769–1821)

Вряд ли был эпилептиком и считавшийся таковым Петр I. Хотя его и беспокоили появлявшиеся в момент волнения судороги мимических мышц (гримасы) и подергивания головы, но данные симптомы представляли собой скорее нервный тик, возникший после психологических травм: в десятилетнем возрасте Петр стал свидетелем того, как на его глазах разъяренная толпа стрельцов разорвала на куски близких ему людей, а спустя восемь лет повторно возникла угроза его жизни в результате задуманного сестрой Софьей переворота. Добавим к этому огромное количество употребляемого Петром спиртного, к которому его приобщил еще в детском возрасте воспитатель Никита Зотов, а также, возможно, перенесенные энцефалит и сифилис. Петром часто овладевали приступы ярости (хотя и кратковременные), он отличался гиперсексуальностью (по некоторым источникам, практиковал и гомосексуальные контакты) и склонностью к садизму. Но говорить о том, что Петр страдал эпилепсией, кажется безосновательным. Впрочем, J.R. Hughes [60] считает, что у Петра были простые фокальные приступы, начинавшиеся с мышц лица и распространявшиеся на конечности, которые в дальнейшем эволюционировали в сложные фокальные приступы с потерей сознания (возможно, они носили психогенный характер).

Следует еще раз подчеркнуть, что у большинства из указанных здесь исторических личностей наследственность была основательно подпорчена и многие родственники их страдали теми или иными психическими заболеваниями. К примеру, у Наполеона отец был алкоголиком, а сестры – истеричками с синдромом гиперсексуальности. Отец Флобера отличался аффективно-вспыльчивым характером, мать была подвержена галлюцинациям, старший брат Ахилл страдал психическим заболеванием. У Альфреда Теннисона (которому также приписывают эпилепсию) отец был хроническим алкоголиком, страдающим ипохондрией, а брат его провел большую часть жизни в психиатрической клинике. Да и сам Теннисон наблюдался у психиатра, а вдобавок мучился от подагры, вызванной во многом чрезмерным употреблением спиртного [61].

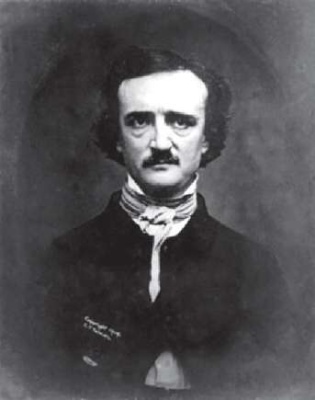

Бросивший семью отец Эдгара По (рис. 8) также был запойным пьяницей, да и алкоголизм самого писателя уходил корнями в детство – няня кормила его хлебом, смоченным в джине (а иногда и в настойке опиума). По быстро стал алкоголиком, которого мучили частые периоды депрессии, позже он начал предпочитать опиум. И если биографы описывают случавшиеся с ним судорожные припадки, то они были связаны скорее с алкогольной или наркотической абстиненцией, чем с эпилепсией [62]. Все это, как ни странно, не помешало ему стать успешным писателем.

Рисунок 8. Эдгар Алан По (1809–1849 гг.)

Figure 8. Edgar Allan Poe (1809–1849)

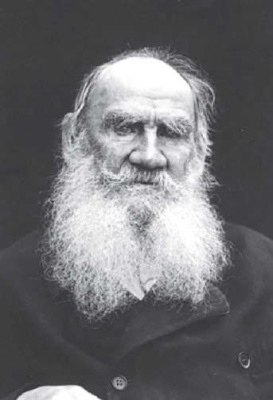

Ряд исследователей включает в число эпилептиков и Льва Николаевича Толстого (рис. 9). Хотя убедительных данных существования у него эпилептических припадков и не отмечено, эпилептоидный склад личности писателя ни у кого не вызывал сомнений [63]. М.Г. Назимова утверждает, что в каждой семье каждого поколения Толстых имелся душевнобольной или лица, отличавшиеся психопатическими чертами характера – вспыльчивостью, эксцентричностью, авантюризмом, религиозным мистицизмом или ханжеством и пр. [64]. К таким типам можно отнести, например, двоюродного дядю писателя – Федора Ивановича Толстого (Американца).

Рисунок 9. Лев Николаевич Толстой (1828–1910 гг.)

Figure 9. Leo Nikolayevich Tolstoy (1828–1910)

Сам Лев Николаевич с отроческих лет отличался вспыльчивостью, агрессивностью поведения, лабильностью настроений, слезливостью – черты, проявившиеся со временем более отчетливо в его характере. Позднее прибавились заносчивость, говорливость, пристрастие к алкоголю, какая-то ненормальность в сексуальном плане – во всяком случае, о своем «медовом месяце» Толстой писал как о «самом тяжелом и унизительном времени своей супружеской жизни» (определенную роль сыграл в данном случае истеричный характер Софьи Андреевны, усугубленный патологической ревностью). Свою холостую жизнь он называл периодом «грубой распущенности и половых излишеств» – что он под этим подразумевал, остается только догадываться.

С возрастом у Толстого стали появляться сумеречные состояния, сопровождавшиеся ступором, тяжелыми приступами тоски и страха смерти, в ряде случаев оканчивавшиеся судорожными припадками (?) или их эквивалентами. Могли при этом возникать и галлюцинации. Толстой мастерски использовал свои переживания в творчестве. Его излюбленные темы – болезни, смерти, сексуальные переживания, физические страдания: смерть матери Николеньки («Детство»), самоубийство Нехлюдова («Записки маркера») и Анны Карениной, смерть Ивана Ильича и князя Андрея, предсмертные переживания героев рассказов «Метель» и «Поликушка».

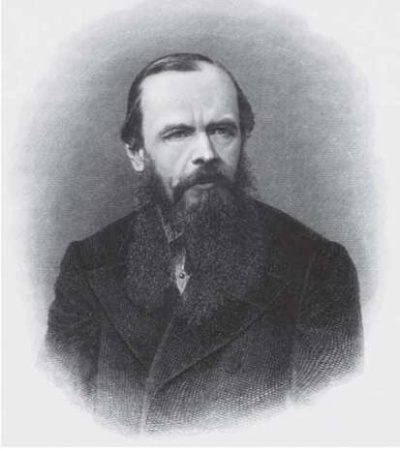

Если говорить о Федоре Михайловиче Достоевском (рис. 10), то ни у его современников, ни у потомков сомнений в отношении характера заболевания нет: признаки и течение эпилепсии довольно подробно отражены в дневниках и письмах писателя, в воспоминаниях хорошо знавших его людей, наконец, в медицинских заключениях наблюдавших его врачей (хотя споры о форме заболевания все еще не остывают) [65–68]. Этой теме посвящены и многочисленные монографии. Нет никакого сомнения, что Достоевский является одним из самых гениальных писателей в истории, его вклад в мировую литературу и влияние на ее развитие огромны. А болезнь Достоевского, наложившись на его гений, нашла отражение в созданных писателем литературных шедеврах [42–44][69–71].

Рисунок 10. Федор Михайлович Достоевский (1821–1881 гг.)

Figure 10. Fyodor Mikhailovich Dostoevsky (1821–1881)

Изучение родословной Федора Михайловича позволило М.В. Волоцкому сделать вывод о его, мягко говоря, неблагополучной наследственности. В «Хронике рода Достоевских» (1933 г.) он утверждает, что шизофрения, эпилепсия, алкоголизм и склонность к суициду отмечались у значительного числа как предков, так и потомков писателя. Но среди них был и высокий процент художественно одаренных людей [72].

Эпилептические припадки случались у Достоевского от одного до нескольких раз в месяц и сопровождались аурой, которую он сам красочно описал. В воспоминаниях Софьи Ковалевской приводится случай, рассказанный самим Достоевским: «…Я почувствовал, что небо сошло на землю и поглотило меня. Я реально постигнул Бога и проникнулся им… Вы все, здоровые люди, и не подозреваете, что такое счастье, то счастье, которое испытываем мы, эпилептики, за секунду перед припадком. Магомет уверяет в своем Коране, что видел рай и был в нем… Он не лжет! Он действительно был в раю в припадке падучей, которою страдал, как и я. Не знаю, длится ли это блаженство секунды, или часы, или месяцы, но, верьте слову, все радости, которые может дать жизнь, не взял бы я за него!» Приятная экстатическая аура, по последним данным, является редким, но не исключительным явлением, встречающимся примерно у 2% больных эпилепсией и обычно связанным с поражением гиппокампа [73]. Некоторые неврологи (в частности, H. Gastaut) отрицали существование этого вида ауры, пока в 1980 г. он не был задокументирован при проведении электроэнцефалографии. Подробнее всех описывает характер приступов Достоевского его вторая жена, Анна Григорьевна, ставшая настоящей сиделкой для Федора Михайловича, – генерализованные судороги с потерей сознания и постиктальными нарушениями речи.

Большинство более современных нам неврологов и психиатров, изучавших творчество и болезнь Достоевского (J.R. Hughes, H. Gastaut, N. Geschwind) [75–80], сходятся во мнении, что писатель страдал височной формой эпилепсии, характеризующейся парциальными припадками с вторичной генерализацией и экстатической аурой [81–84]. Выделена даже особая форма эпилепсии – «экстатическая эпилепсия», или «эпилепсия Достоевского» [85][86]. В этом был уверен и Т. Alajouanine [38] (основываясь, в первую очередь, на особенностях его ауры). Французский врач, кстати, был первым неврологом, опубликовавшим свои мысли о заболевании писателя в научном журнале Brain. Используя глубинные электроды, J. Bancaud установил в свое время, что данный тип ауры наиболее типичен при поражении медиальных отделов височной доли [87].

Помимо своеобразной ауры на очаговое происхождение болезни указывают и другие семиологические особенности припадков Достоевского: ощущение двустороннего подергивания и зуда в руках в начале судорог и нарушение речи – после. Бледность, ночные приступы, тремор, вегетативные дисфункции говорят о поражении височной доли и островка (об этом говорит и ухудшение памяти с возрастом) [88–90]. В своих воспоминаниях Анна Достоевская ссылается на растерянность и блуждание мужа после припадков, что также характерно для височной эпилепсии. Постиктальная афазия свидетельствует о заинтересованности доминантного полушария. Не исключено, что Достоевский мог иметь редкое сочетание парциальной и идиопатической генерализованной эпилепсии (частота такого сочетания не превышает 0,2%) [91]. В 1980 г. F. Cirignotta et al. [92] привели наблюдение больного височной эпилепсией с экстатическими аурами, имевшего клинические симптомы, совершенно аналогичные тем, которые описывал у себя Достоевский.

Впрочем, J.С. DeToledo [93] считал, что у писателя могли быть и неэпилептические припадки – этот вывод он делает на основании изучения последнего романа «Братья Карамазовы», в котором Смердяков имитирует длительный эпилептический припадок, чтобы обеспечить себе алиби при убийстве отца. А Зигмунд Фрейд считал, что у Достоевского не было истинной эпилепсии, а имелось аффективное психическое расстройство, связанное с его сложными отношениями с отцом. Он также сомневался, что эпилепсия позволила бы Достоевскому сохранить интеллектуальные способности и достичь таких грандиозных результатов в творчестве.

РАЗВЕНЧАНИЕ МИФОВ / DEBUNKING MYTHS

Не существует доказательств эпилепсии у Пифагора, Аристотеля, Леонарда да Винчи, Микеланджело, Ньютона, Генделя, Берлиоза, Шумана, Ницше, Конан Дойла, Агаты Кристи, Джеймса Мэдисона (четвертого президента США) и других представителей длинного списка знаменитых «эпилептиков» [94][95]. Хотя, безусловно, значительная часть из них страдала какими-то расстройствами психики или даже психическими болезнями, а также различными заболеваниями нервной системы: глиобластома – у Джорджа Гершвина, последствия перенесенного менингита – у Калигулы и Наполеона и хронический алкоголизм, наркомания, истерия – у подавляющего большинства.

Нет оснований считать, что эпилепсия была и у Ганнибала, хотя римские писатели (в частности, Полибий) приложили много усилий, чтобы очернить карфагенского полководца перед историей [96]. Альфред Великий, по всей видимости, страдал мигренями, Руссо был неврастеником, а Уильям Питт – меланхоликом с манией величия (мучившая его подагра была столь жестокой, что часто приводила к потерям сознания от боли) [18]. Микеланджело Буонарроти в течение всей долгой жизни беспокоили головокружения, депрессии, мочекаменная болезнь. В возрасте 86 лет у него произошла потеря сознания, которую некоторые исследователи тщатся выдать за эпилептический припадок, однако это, по всей видимости, был лишь тепловой удар. Ч. Ломброзо [97] утверждал, что эпилептическими приступами страдал Данте – но лишь на основании того, что в «Божественной комедии» он описывает происходящие с ним припадки как падение с потерей сознания [98].

Надо сказать, что умозаключения Ломброзо привели его к формированию понятия «эпилептоидная природа гения», и именно ему мы в значительной степени обязаны существованию длинного списка больных гениев, который не выдерживает серьезной критики, поскольку в большинстве случаев диагноз эпилепсии был поставлен исключительно на основании слухов и недостоверных источников [97][99]. Ломброзо вторили и другие исследователи, но они, как правило, являлись врачами, наблюдавшими больных эпилепсией в психиатрических клиниках.

Джонатана Свифта в течение многих лет беспокоили приступы головокружения и тошноты, связанные, повидимому, с болезнью Меньера [100], а у известного английского поэта, литературного критика и лексикографа Сэмюэла Джонсона (1709–1784 гг.) был синдром Туретта – ему были присущи конвульсивные движения, включавшие гримасы лица и моргания глаз (оперкулярные судороги), подергивания конечностей и непроизвольные вокализации [101][102]. Современники отмечали и некоторые странности в поведении Джонсона: у него была привычка всегда измерять шагами расстояние до двери – если он подходил не с той ноги, начинал все сначала. Кроме того, он никогда не ходил по трещинам между брусчаткой и трогал каждый столб на улице.

Достоверно известно, что Ги де Мопассан страдал алкоголизмом и сифилисом, сведшим его в могилу. Кроме того, вдыхание эфира, которое он предпринимал для снятия мигренозных болей, порождало галлюцинации. Льюис Кэрролл увлекался опиумом и кокаином, которые и были, как полагают, основой его литературных фантазий. Описанные у него редкие приступы на фоне постоянной головной боли с большой долей вероятности были вызваны мигренью или наркотической абстиненцией [103]. Проблемы с алкоголем и наркотиками (переросшие в зависимость) были и у писателя Трумена Капоте. Унаследовал от отца алкоголизм известный американский актер Ричард Бартон, выпивавший две пинты пива за десять секунд (прозвище «пивной Бартон» он получил еще в колледже) [104]. У него были приступы, связанные с частыми состояниями абстиненции. Биографами английского поэта Алджернона Суинберна описаны лицевые тики и непроизвольные движения конечностей, однако уже в 28 лет он был законченным алкоголиком, страдавшим от приступов алкогольной абстиненции (при начале трезвой жизни все «эпилептические» судороги у него прекращались) [105]. Приступы головокружения и панические страхи Джорджа Байрона также имели в своей основе чрезмерное употребление алкоголя, а описываемые доктором Вудсом судороги, которые он наблюдал перед смертью поэта, очевидно, связаны с обезвоживанием вследствие дизентерии, послужившей причиной смерти Байрона [106].

Вообще, что касается хронического алкоголизма, то со второй четверти XIX в. он становится обыденным явлением в художественной среде (и в Англии [107], и во Франции, и в России), оставив нестираемый след на творчестве писателей, художников и поэтов той эпохи [108].

Нет убедительных доказательств эпилептического характера приступов у Георга Фридриха Генделя и Вальтера Скотта (не исключено, что это были транзиторные ишемические атаки), у Никколо Паганини (вероятно, у него был синдром Марфана и бесспорно – туберкулез и сифилис), у Чарльза Диккенса случались болезненные почечные колики, вызванные мочекаменной болезнью [109], а Роберт Шуман страдал глубокой депрессией, сопровождавшейся галлюцинациями [45][110][111].

Диагноз эпилепсии ставился Фрэнсису Скотту Фицджеральду. Свидетелем его припадков был Эрнест Хемингуэй, который некоторое время был его близким другом (они, вроде, одно время и жили вместе). Хотя не следует забывать, что Фицджеральд болел туберкулезом, хроническим алкоголизмом и в больших количествах употреблял барбитураты и седативные препараты, поскольку его постоянно беспокоили тревожность, депрессия и бессонница. В известной книге «Передвижной пир» Хемингуэй описывает приступ у Фицджеральда, напоминающий эпилепсию: «...когда он сидел в баре, держа бокал шампанского, кожа, казалось, натянулась на его лице, пока лицо не стало мертвым; глаза опустились и стали выглядеть мертвыми, губы были плотно сжаты, и цвет лица стал восковым, напоминая маску смерти. – Скотт, – сказал я, – с тобой все в порядке? – Он не ответил, и его лицо выглядело еще более напряженным, чем когда-либо…» Разумеется, у алкоголика Фицджеральда описанные приступы могли быть вызваны и гипогликемией, и транзиторными ишемическими атаками, и алкогольной абстиненцией, однако есть веское основание полагать, что они весьма напоминают абсансы.

Непременно отметим, что многие из художественных натур, которым ныне «цепляют» диагноз эпилепсии, болели сифилисом, сыгравшим в истории и культуре XIX в. огромную роль, поразив такое количество талантливых и гениальных людей, что трудно пройти мимо этого явления, приобретшего не только клинический, но и культуральный оттенок. Из интересующих нас лиц можно назвать Фридриха Ницше, Эдмона де Гонкура, Ги де Мопассана, Генриха Гейне, Джорджа Байрона, Гюстава Флобера. Не исключаем, что природа их клинических симптомов была связана именно с данным заболеванием.

Добавим также, что психическое заболевание творческой личности (не важно, писателя или художника) уже само по себе является почти непременным условием интереса к ее работам – особенно в наше время. Более того, история болезни, заполненная психиатром, нередко становится «сертификатом подлинности» дарования, хотя при этом забывают, что кроме безумия надо иметь и дарование художественное.

Можно считать доказанным наличие эпилепсии у ряда творческих личностей – писателей (Достоевский, Флобер, Эванс), художников (Ван Гог), однако композиторов среди них практически нет [112][113]. Хотя некоторые композиторы и исполнители (Принц, Александр Горовиц, Дейв Армстронг, Нил Янг) и признают, что подвержены судорожным приступам, но трудно сказать, насколько последние связаны с эпилепсией, а насколько – с наркотиками и алкоголем [114].

Любопытно, кстати, что если рассматривать суицидальность творческих личностей, то на фоне огромного числа литераторов и значительно меньшего – художников мы также совсем не встретим композиторов. Может быть, сказывается благотворное влияние музыки на функции мозга? В настоящее время считается, что музыка имеет нейробиологическую основу, и это было доказано при помощи функциональной магнитно-резонансной и позитронно-эмиссионной томографии, показавших значительное перекрытие участков мозга, вовлеченных в восприятие музыки, а также областей, участвующих в восприятии, запоминании и абстрактном мышлении. Отмечено, что джаз, музыка Моцарта или Бетховена возбуждают различные отделы коры головного мозга, действуя на мозг и организм совершенно различно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION

Гении всегда (или почти всегда) являются психическими акцентуантами. Именно это свойство позволяет им видеть мир иначе, чем обычные люди, что, собственно, и делает из них или гениев, или пациентов психиатрических клиник. В первую очередь это относится к художественно одаренным лицам, изучение заболеваний которых позволяет увидеть, как причудливо влияют они на творчество, глубже проникнуть в их духовный мир и более полно оценить многогранность их дара.

Список литературы

1. Ковалевский П.И. Психиатрические этюды из истории. М.: Терра; 1995.

2. Adams F. Hippocrates: on the sacred disease. The genuine works of Hippocrates (from 1946 reprint of 1849 original). Huntington, N.Y.: Robert E. Krueger Publishing Co.; 1972.

3. Baloyannis S.J. The neurosciences in the Hellenistic Alexandria: an harmonization of philosophy and medicine. In: Sina K., Jha D. (Eds.). Some aspects of history of neurosciences. Ranchi, India: East Zome Neuro CME; 2004: 85–110.

4. Baker G.P. Hannibal. New York: Dodd, Mead; 1929.

5. Barnes J. The complete works of Aristotle. Princeton, N.Y.: Princeton University Press; 1956.

6. Bates A. The drama: its history, literature, and influence on civilization. London: Historical Publ.; 1906.

7. Bowen M. William Prince of Orange. New York: Dodd, Mead; 1928.

8. Cranston M. Jean-Jacques: the early life and work of Jean-Jacques Rousseau. New York: Norton; 1982.

9. Demorest R. William Pitt, first Earl of Chatham. Carnegie Magazine. Pittsburgh, PA; 1950.

10. Engel J.P.T.A. Jr. Epilepsy, a comprehensive textbook. Philadelphia: Lippincott–Raven; 1998.

11. Fazel S., Vassos E., Danesh J. Prevalence of epilepsy in prisoners: systematic review. BMJ. 2002; 324 (7352): 1495. https://doi.org/10.1136/bmj.324.7352.1495.

12. Hart I.B. The world of Leonardo da Vinci. New York: Viking Press; 1962.

13. Holmes R. Shelley. New York: Dutton; 1975.

14. Lerner V., Finkelstein Y., Witztum E. The enigma of Lenin’s (1870–1924) malady. Eur J Neurol. 2004; 11 (6): 371–6. https://doi.org/10.1111/j.1468-1331.2004.00839.x.

15. Levenger E.E. Leonardo da Vinci. New York: Julian Messner; 1954.

16. Muramoto O., Englert W.G. Socrates and temporal lobe epilepsy: a pathographical diagnosis 2400 years later. Epilepsia. 2006; 47 (6): 652–4. https://doi.org/10.1111/j.1528-1167.2006.00481.x.

17. Paciaroni M., Bogousslavsky J. William Shakespeare’s neurology. In: Finger S., Boller F., Stiles A. (Eds.) Literature, neurology, and neuroscience: neurological and psychiatric disorders. Elsevier; 2013: 252.

18. Taaffe T.G. Alfred the Great (trans. by Bremberg V). New York: Catholic Encyclopedia; 1907.

19. Temkin O. The falling sickness. Baltimore: John Hopkins Press; 1971.

20. Wolf P. Epilepsy and catalepsy in Anglo-American literature between Romanticism and Realism: Tennyson, Poe, Eliot and Collins. J Hist Neurosci. 2000; 9 (3): 286–93. https://doi.org/10.1076/0964-704x(200012)9:3;1-#;ft286.

21. Herodotus. The histories. Oxford: Oxford World Classics, Oxford University Press; 1998.

22. Engel J. Jr. Seizures and epilepsy. Philadelphia: FA Davis; 1989.

23. Larner A.J. “Neurological literature”: epilepsy. Adv Clin Neurosci Rehabil. 2007; 7 (3): 16.

24. Dewhurst K., Beard A.W. Sudden religious conversions in temporal lobe epilepsy. Br J Psychiatry. 1970; 117 (540): 497–507. https://doi.org/10.1192/bjp.117.540.497.

25. Livingston S. Epilepsy and murder. JAMA. 1964; 188 (2): 172. https://doi.org/10.1001/jama.1964.03060280074015.

26. Betts T., Betts H. A note on a phrase in Shakespeare’s play King Lear: “a plague upon your epileptic visage”. Seizure. 1998; 7 (5): 407–9. https://doi.org/10.1016/s1059-1311(05)80011-1.

27. Ramachandran V.S. The perception of fantom limbs. The D.O. Hebb lecture. Brain. 1998; 121 (Pt. 9): 1603–30. https://doi.org/10.1093/brain/121.9.1603.

28. Schwabe M., Reuber M., Schöndienst M., Gülich E. Listening to people with seizures: how can linguistic analysis help in the differential diagnosis of seizure disorders? Commun Med. 2008; 5 (1): 59–72. https://doi.org/10.1558/cam.v5i1.59.

29. Stirling J. Representing epilepsy: myth and matter. Liverpool: Liverpool University Press; 2010: 131–77.

30. Wolf P. Epilepsy in contemporary fiction: fates of patients. Can J Neurol Sci. 2000; 27 (2): 166–72.

31. Wolf P. Sociocultural history of epilepsy. In: Panayiotopoulos C.P. (Ed.) Atlas of epilepsies (part 2). London: Springer; 2010: 35–43.

32. Lascaratos J. The wounding of Alexander the Great in Cyropolis (329 BC): the first reported case of the syndrome of transient cortical blindness? Surv Ophthalmol. 1997; 42 (3): 283–7. https://doi.org/10.1016/s0039-6257(97)00092-1.

33. Liappas J.A., Lascaratos J., Fafouti S., Christodoulou G.N. Alexander the Great’s relationship with alcohol. Addiction. 2003; 98 (5): 561–7. https://doi.org/10.1046/j.1360-0443.2003.00384.x.

34. Peterson M.D. James Madison. New York: Newsweek; 1974.

35. Cawthorne T. Julius Cæsar and the falling sickness. Proc R Soc Med. 1958; 51 (1): 27–30.

36. Goodwin W.W. Plutarch: Plutarch’s miscellaneous and essays. Comprising all his works collected under the title of “Morals”. Vol. III. Boston: Little Brown & Co; 1898.

37. Hughes J.R. Dictator Perpetuus: Julius Caesar – did he have seizures? If so, what was the etiology? Epilepsy Behav. 2004; 5 (5): 756–64. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2004.05.006.

38. Alajouanine T. Dostoievsky’s epilepsy. Brain. 1963; 86 (2): 209–18.

39. Gomez J.G., Kotler J.A., Long J.B. Was Julius Caesar’s epilepsy due to a brain tumor? J Fla Med Assoc. 1995; 82 (3): 199–201.

40. Woods M. Was the apostle Paul an epileptic? /New York: Cosmopolitan Press; 1913.

41. Резван Е.А. Коран и его мир. СПб.; 2001: 127 c.

42. Розенталь Т.К. Страдание и творчество Достоевского. Вопросы изучения и воспитания личности. 1920; 1.

43. Улитин А.Ю. Одинцова Г.В., Нездоровина В.Г., Малышев С.М. Эпилепсия Достоевского. Нейрохирургия. 2021; 23 (3): 113–21. https://doi.org/10.17650/1683-3295-2021-23-3-113-121.

44. Яновский С.Д. Воспоминания о Достоевском. Русский вестник. 1885; 176.

45. Ackroyd P. Dickens, public life and private passion. London: Hydra; 2002.

46. Arenberg I.K. Countryman L.F., Bernstein L.H., Shambaugh G.E. Jr. Van Gogh had Menière's disease and not epilepsy. JAMA. 1990; 264 (4): 491–3.

47. Pernoud R. Joan of Arc. New York: Penguin Books; 1969.

48. Murray T.D. (Ed.) Jeanne D’Arc. Maid of Orleans. London: William Heinemann; 1907: 1429–31.

49. Woods M. In spite of epilepsy: being a review of the lives of three great epileptics – Julius Caesar, Mohammed, Lord Byron – the founders respectively of an empire, a religion, and a school of poetry . New York: Cosmopolitan Press; 1913.

50. Granieri E., Fazio P. The Lombrosian prejudice in medicine. The case of epilepsy. Epileptic psychosis. Epilepsy and aggressiveness. Neurol Sci. 2012; 33 (1): 173–92. https://doi.org/10.1007/s10072-011-0568-6.

51. Vawter M.P., Freed W.J., Kleinman J.E. Neuropathology of bipolar disorder. Biol Psychiatry. 2000; 48 (6): 486–504. https://doi.org/10.1016/s0006-3223(00)00978-1.

52. Lennox W.G. (Ed.). Epilepsy and related disorders. Vol. II. Boston: Little, Brown & Co; 1960.

53. Nadkarni S., Arnedo V., Devinsky O. Psychosis in epilepsy patients. Epilepsia. 2007; 48 (Suppl. 9): 17–9. https://doi.org/10.1111/j.1528-1167.2007.01394.x.

54. Nicolson A., Chadwick D.W., Smith D.F. The coexistence of idiopathic generalized epilepsy and partial epilepsy. Epilepsia. 2004; 45 (6): 682–5. https://doi.org/10.1111/j.0013-9580.2004.45003.x.

55. Skar J. Knut Rasmusson Nordgarden eller Visknut. 1898 (на норвеж. яз.).

56. Devinsky O., Lai G. Spirituality and religion in epilepsy. Epilepsy Behav. 2008; 12 (4): 636–43. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2007.11.011.

57. Wright B.H. Tennyson, the weird seizures in The Princess, and epilepsy. Lit Med. 1987; 6: 61–76. https://doi.org/10.1353/lm.2011.0022.

58. Yacubian E.M.T., Caboclo L.O.S.F. Epilepsy and stigma: an approach to understanding through the life and works of the Brazilian writer Machado de Assis (1839–1908). Epilepsy Behav. 2011; 20 (3) 465–70. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2010.12.040.

59. Levi A. Cardinal Richelieu and the making of France. New York: Carroll & Graf; 2000: 256 pp.

60. Hughes J.R. The seizures of Peter Alexeevich = Peter the Great, father of modern Russia. Epilepsy Behav. 2007; 10 (1): 179–82. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2006.11.005.

61. Waugh A. Alfred Lord Tennyson. New York: United States Book; 1892.

62. Mankowitz W. The extraordinary Mr. Poe. New York: Summit Books; 1978.

63. Wilson A.N. Tolstoy. New York: Norton; 1988.

64. Назимова М.Г. Из семейной хроники Толстых: с приложением родословной дворян и графов Толстых. Тула; 2007: 124 с.

65. Frank J.G.D.I. Selected letters of Fyodor Dostoyevsky. New Brunswick: Rutgers University Press; 1987.

66. Larner A.J. Dostoevsky and epilepsy. Adv Clin Neurosci Rehabil. 2006; 6 (1): 26.

67. Morgan H. Dostoevsky’s epilepsy: a case report and comparison. Surg Neurol. 1990; 33 (6): 413–6. https://doi.org/10.1016/0090-3019(90)90155-i.

68. Seneviratne U. Fyodor Dostoevsky and his falling sickness: a critical analysis of seizure semiology. Epilepsy Behav. 2010; 18 (4): 424–30. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2010.05.004.

69. Siegel A.M., Dorn T. Dostoievsky’s life in the interrelation between epilepsy and literature. Nervenarzt. 2001; 72 (6): 466–74 (на нем. яз.).

70. Voskuil P.H.A. The epilepsy of Fyodor Mikhailovitch Dostoevsky (1821–1881). Epilepsia. 1983; 24 (6): 658–67. https://doi.org/10.1111/j.1528-1157.1983.tb04628.x.

71. Wolf P. Epilepsy in literature. Epilepsia. 1995; 36 (S1): 12–7. https://doi.org/10.1111/j.1528-1157.1995.tb01646.x.

72. Mayne E.C. Letters of Fyodor Michailovitch Dostoevsky to his family and friends. London: Peter Owen; 1962.

73. Åsheim Hansen B., Brodtkorb E. Partial epilepsy with “ecstatic” seizures. Epilepsy Behav. 2004; 4 (6): 667–73. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2003.09.009.

74. Hughes J.R. Emperor Napoleon Bonaparte: did he have seizures? Psychogenic or epileptic or both? Epilepsy Behav. 2003; 4 (6): 793–6. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2003.09.005.

75. Hughes J.R. The idiosyncratic aspects of the epilepsy of Fyodor Dostoevsky. Epilepsy Behav. 2005; 7 (3): 531–8. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2005.07.021.

76. Hughes J.R. A reappraisal of the possible seizures of Vincent van Gogh. Epilepsy Behav. 2005; 6 (4): 504–10. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2005.02.014.

77. Gastaut H. New Comments on the Epilepsy of Fyodor Dostoevsky. Epilepsia. 1984; 25 (4): 408–11. https://doi.org/10.1111/j.1528-1157.1984.tb03435.x.

78. Gastaut H. Fyodor Michailovitch Dostoevsky’s involuntary contribution to the symptomatology and prognosis of epilepsy. William G. Lennox Lecture, 1977. Epilepsia. 1978; 19 (2): 186–201. https://doi.org/10.1111/j.1528-1157.1978.tb05030.x.

79. Waxman S.G., Geschwind N. Hypergraphia in temporal lobe epilepsy. Neurology. 1974; 24 (7): 629–36. https://doi.org/10.1212/wnl.24.7.629.

80. Waxman S.G., Geschwind N. The interictal behavior syndrome of temporal lobe epilepsy. Arch Gen Psychiatry. 1975; 32 (12): 1580–6. https://doi.org/10.1001/archpsyc.1975.01760300118011.

81. Baumann C.R., Novikov V.P., Regard M., Siegel A.M. Did Fyodor Mikhailovich Dostoevsky suffer from mesial temporal lobe epilepsy? Seizure. 2005; 14 (5): 324–30. https://doi.org/10.1016/j.seizure.2005.04.004.

82. Freud S. Dostoevsky and parricide. In: Strachey J. (Ed.) Standard edition of the collected psychological works of Sigmund Freud. London: Hogarth Press; 1961: 177–94.

83. Iniesta I. Epilepsy in Dostoevsky. Prog Brain Res. 2013; 205: 277–93. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63273-9.00014-9.

84. Iniesta I. On the good use of epilepsy by Fyodor Dostoevsky. Clin Med (Lond). 2008; 8 (3): 338–9. https://doi.org/10.7861/clinmedicine.8-3-338.

85. Stefan H., Schulze-Bonhage A., Pauli E., et al. Ictal pleasant sensations: cerebral localization and lateralization. Epilepsia. 2004; 45 (1): 35–40. https://doi.org/10.1111/j.0013-9580.2004.09303.x.

86. Tanuri F.D., Thomaz R.B., Tanuri J.A. Temporal lobe epilepsy with aura of pleasure: case report. Arq Neuropsiquiatr. 2000; 58 (1): 178–80 (на порт. яз.). https://doi.org/10.1590/s0004-282x2000000100028.

87. Bancaud J., Bonis A., Trottier S., et al. Continuous partial epilepsy: syndrome and disease. Rev Neurol. (Paris). 1982; 138 (11): 803–14 (на фр. яз.).

88. French J.A., Williamson P.D., Thadani V.M., et al. Characteristics of medial temporal lobe epilepsy: I. Results of history and physical examination. Ann Neurol. 1993; 34 (6): 774–80. https://doi.org/10.1002/ana.410340604.

89. Iniesta I. Dostoevsky’s epilepsy: a contemporary “paleodiagnosis”. Seizure. 2007; 16 (3): 283–5. https://doi.org/10.1016/j.seizure.2006.11.003.

90. Iniesta I. Medical classics: The Brothers Karamazov. BMJ. 2009; 338: b1999. https://doi.org/10.1136/bmj.b1999.

91. Jeha L.E., Morris H.H., Burgess R.C. Coexistence of focal and idiopatic generalized epilepsy in the same patient population. Seizure. 2006; 15 (1): 28–34. https://doi.org/10.1016/j.seizure.2005.10.004.

92. Cirignotta F., Todesco C.V., Lugaresi E. Temporal lobe epilepsy with ecstatic seizures (so-called Dostoevsky epilepsy). Epilepsia. 1980; 21 (6): 705–10. https://doi.org/10.1111/j.1528-1157.1980.tb04324.x.

93. DeToledo J.C. The epilepsy of Fyodor Dostoyevsky: insights from Smerdyakov Karamazov’s use of a malingered seizure as an alibi. Arch Neurol. 2001; 58 (8): 1305–6. https://doi.org/10.1001/archneur.58.8.1305.

94. Cade J. Agatha Christie and the eleven missing days. London: Peter Owen; 1998.

95. Lang P.H. George Frideric Handel. New York: Norton; 1966.

96. Polybius. Ancient History Sourcebook (c. 200 BC) (trans. by Shuckburgh E.S.). London: Macmillan; 1889.

97. Lombroso C.T., Lerman P. Breathholding spells (cyanotic and pallid infantile syncope). Pediatrics. 1967; 39 (4): 563–81.

98. Lewis R.W. Dante. New York: Penguin-Viking; 2001.

99. Monaco F., Mula M. Cesare Lombroso and epilepsy 100 years later: an unabridged report of his original transactions. Epilepsia. 2011; 52 (4): 679–88. https://doi.org/10.1111/j.1528-1167.2010.02959.x.

100. Nokes D. Jonathan Swift, a hypocrite reversed: a critical biography. Oxford: Oxford University Press; 1985.

101. Hunting R. Jonathan Swift. Boston: Twayne; 1967.

102. Murray T.J. Dr Samuel Johnson’s movement disorder. Br Med J. 1979; 1 (6178): 1610–4. https://doi.org/10.1136/bmj.1.6178.1610.

103. Cohen M.N. Lewis Carroll, a biography. New York: Knopf; 1975.

104. Bragg M. Richard Burton in life. Boston: Little, Brown; 1988.

105. Ober W.B. Swinburne’s masochism: neuropathology and psychopathology. Bull Menninger Clin. 1975; 39 (6): 501–55.

106. MacCarthy F. Byron, life and legend. New York: Farrar, Straus & Giroux; 2002.

107. Betts T., Betts H. John Hall and his epileptic patients – epilepsy management in early 17th century England. Seizure. 1998; 7 (5): 411–4. https://doi.org/10.1016/s1059-1311(05)80012-3.

108. Victor M., Brausch C. The role of abstinence in the genesis of alcoholic epilepsy. Epilepsia. 1967; 8 (1): 1–20. https://doi.org/10.1111/j.1528-1157.1967.tb03815.x.

109. Cosnett J.E. Charles Dickens and epilepsy. Epilepsia. 1994; 35 (4): 903–5. https://doi.org/10.1111/j.1528-1157.1994.tb02530.x.

110. Hutton R.H. Sir Walter Scott. London: Macmillan; 1888.

111. Riley T.L.R.A. (Ed.) Pseudoseizures. Baltimore: Williams & Wilkins; 1982.

112. Larner A.J. ‘A ray of darkness’: Margiad Evans’s account of her epilepsy (1952). Clin Med (Lond). 2009; 9 (2): 193–4. https://doi.org/10.7861/clinmedicine.9-2-193.

113. Solomon M. Beethoven. New York: Shirmer Books; 1998.

114. Teive H.A.G., Germiniani F.M.B., Cardoso A.B., et al. The uncinated crisis of George Gershwin. Arq Neuropsiquiatr. 2002; 60 (2-B): 505–8. https://doi.org/10.1590/s0004-282x2002000300033.

Об авторах

А. Ю. УлитинРоссия

Улитин Алексей Юрьевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой нейрохирургии; профессор кафедры нейрохирургии им. профессора А.Л. Поленова

ул. Аккуратова, д. 2, Санкт-Петербург 197341, Россия

ул. Кирочная, д. 41, Санкт-Петербург 191015

А. В. Василенко

Россия

Василенко Анна Владимировна – завуч, доцент кафедры нейрохирургии с курсом нейрофизиологии; доцент кафедры неврологии им. академика С.Н. Давиденкова

Scopus Author ID: 35773656400

ул. Аккуратова, д. 2, Санкт-Петербург 197341, Россия

ул. Кирочная, д. 41, Санкт-Петербург 191015

И. А. Соколов

Россия

Соколов Иван Александрович – врач-нейрохирург, аспирант кафедры нейрохирургии

ул. Аккуратова, д. 2, Санкт-Петербург 197341, Россия

М. А. Булаева

Россия

Булаева Мария Александровна – врач-нейрохирург, аспирант кафедры нейрохирургии

ул. Аккуратова, д. 2, Санкт-Петербург 197341, Россия

С. С. Колосов

Россия

Колосов Сергей Сергеевич – ординатор кафедры нейрохирургии

ул. Аккуратова, д. 2, Санкт-Петербург 197341, Россия

С. А. Туранов

Россия

Туранов Семен Александрович – ординатор кафедры нейрохирургии

ул. Аккуратова, д. 2, Санкт-Петербург 197341, Россия

Г. А. Улитин

Россия

Улитин Георгий Алексеевич – студент 4-го курса

ул. Академика Лебедева, д. 6, Санкт-Петербург 194044, Россия

А. А. Виноградова

Россия

Виноградова Арина Александровна – студентка 4-го курса

Университетская наб., д. 7-9, Санкт-Петербург 199034, Россия

Рецензия

Для цитирования:

Улитин А.Ю., Василенко А.В., Соколов И.А., Булаева М.А., Колосов С.С., Туранов С.А., Улитин Г.А., Виноградова А.А. Эпилепсия – болезнь гениев? Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2023;15(1):70-84. https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2023.145

For citation:

Ulitin A.Yu., Vasilenko A.V., Sokolov I.A., Bulaeva M.A., Kolosov S.S., Turanov S.A., Ulitin G.A., Vinogradova A.A. Epilepsy – a disease of geniuses? Epilepsy and paroxysmal conditions. 2023;15(1):70-84. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2023.145

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.