Перейти к:

Когортное исследование пациентов с эпилепсией с отягощенным семейным анамнезом

https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2023.141

Аннотация

Актуальность. Влияние отягощенного семейного анамнеза на особенности течения эпилепсии и исход заболевания остается недостаточно изученным.

Цель: оценка частоты достижения ремиссии у больных эпилепсией с отягощенным семейным анамнезом по сравнению с лицами без отягощенного семейного анамнеза.

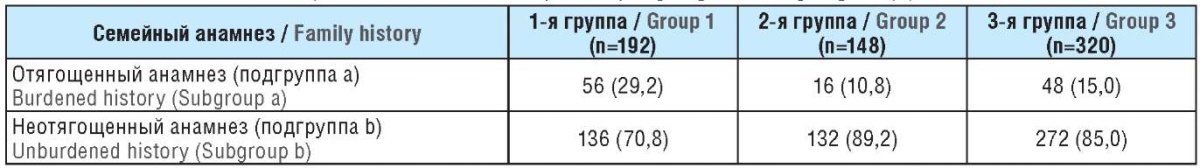

Материал и методы. В исследование включены 660 пациентов с уточненным семейным анамнезом по эпилепсии. Они были разделены на три группы: 1-я группа (n=192) – больные с генетическими формами эпилепсии (56 с отягощенным и 136 с неотягощенным семейным анамнезом), 2-я группа (n=148) – пациенты со структурными формами эпилепсии (16 с отягощенным и 132 с неотягощенным семейным анамнезом), 3-я группа (n=320) – больные с эпилепсией неизвестной этиологии и неуточненной эпилепсией (48 с отягощенным и 272 с неотягощенным семейным анамнезом). В 1-й группе пациентов с отягощенным семейным анамнезом было достоверно больше (29,2%), чем во 2-й (10,8%) (р<0,01) и 3-й (15%) (р<0,01). Обследование включало сбор анамнеза, клинический и неврологический осмотр, рутинную электроэнцефалографию (ЭЭГ) и/или видео-ЭЭГ-мониторинг, магнитно-резонансную томографию головного мозга, анализ данных медицинской документации. Осуществлялась коррекция терапии.

Результаты. Отмечена тенденция к более раннему дебюту эпилепсии у пациентов с отягощенным семейным анамнезом во всех группах. Частота приступов в начале заболевания не зависела от наличия отягощенного семейного анамнеза по эпилепсии. В 1-й группе эффективность лечения (частота достижения ремиссии) в обеих подгруппах была практически идентичной (p>0,05), а во 2-й и 3-й группах наблюдалась тенденция к большей эффективности терапии у пациентов с неотягощенным семейным анамнезом.

Заключение. Семейная отягощенность по эпилепсии зависит от формы заболевания и обладает ограниченным прогностическим значением в отношении течения болезни и вероятности достижения ремиссии. Необходимы повышение доступности генетических исследований и выявление генетического субстрата различных эпилептических синдромов.

Для цитирования:

Котов А.С., Фирсов К.В. Когортное исследование пациентов с эпилепсией с отягощенным семейным анамнезом. Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2023;15(1):18-25. https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2023.141

For citation:

Kotov A.S., Firsov K.V. Cohort study of epileptic patients with family history of epilepsy. Epilepsy and paroxysmal conditions. 2023;15(1):18-25. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2023.141

ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION

Установление диагноза эпилепсии зависит от информации, полученной от пациента и/или свидетелей приступа. Как правило, результаты инструментальных исследований (электроэнцефалографии (ЭЭГ), магнитно-резонансной томографии (МРТ) и др.) могут лишь подтвердить гипотезу, уже имеющуюся у врача [1]. Тщательно собранный анамнез лежит в основе диагностики эпилепсии [2][3].

Отягощенный семейный анамнез по эпилепсии многократно был описан как фактор риска развития самых разных форм эпилепсии [4–7]. Тем не менее влияние отягощенного семейного анамнеза на особенности течения и исход заболевания остается недостаточно изученным.

Цель – оценка частоты достижения ремиссии у больных эпилепсией с отягощенным семейным анамнезом по сравнению с лицами без отягощенного семейного анамнеза.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ / MATERIAL AND METHODS

Дизайн исследования / Study design

Проведено когортное сравнительное лонгитюдное исследование. На базе консультативно-диагностического центра и неврологического отделения ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» обследованы 1545 пациентов с направительным диагнозом «эпилепсия».

Под термином «отягощенный семейный анамнез» в нашем исследовании понималось наличие у одного или нескольких кровных родственников повторных (более двух) эпилептических приступов с дебютом в любом возрасте.

Критерии включения и исключения / Inclusion and exclusion criteria

Критерии включения

В исследование включены больные эпилепсией в возрасте 18 лет и старше, у которых данный диагноз был достоверно подтвержден в соответствии с определением эпилепсии 2014 г., классификациями эпилепсий и эпилептических приступов 2017 г., эпилептических синдромов 2022 г., предложенными Международной Противоэпилептической Лигой (англ. International League Against Epilepsy, ILAE) [8–11].

Критерии исключения

Критериями исключения являлись:

- некомплаентность;

- возраст моложе 18 лет;

- неэпилептические приступы любой этиологии в анамнезе;

- единственный эпилептический приступ на момент осмотра;

- острые симптоматические приступы;

- неуточненный или неизвестный семейный анамнез по эпилепсии.

Группы пациентов / Patient groups

После применения критериев исключения в исследование были включены 660 пациентов: 322 (48,8%) мужчины и 338 (51,2%) женщин с уточненным семейным анамнезом по эпилепсии.

Больные были разделены на три группы по форме эпилепсии:

- 1-я группа (192 человека, из них 88 (45,8%) мужчин и 104 (54,2%) женщины) – пациенты с генетическими формами эпилепсии;

- 2-я группа (148 человек, из них 80 (54%) мужчин и 68 (46%) женщин) – больные со структурными формами эпилепсии;

- 3-я группа (320 человек, из них 154 (48,1%) мужчины и 166 (51,9%) женщин) – пациенты с эпилепсией неизвестной этиологии и неуточненной эпилепсией.

В 1-й группе преобладали идиопатические генерализованные эпилепсии ювенильного возраста – юношеская миоклоническая эпилепсия, юношеская абсансная эпилепсия, эпилепсия с изолированными генерализованными судорожными приступами (всего 144 человека). Также встречались детская абсансная эпилепсия и генетические генерализованные эпилепсии с дебютом в детском возрасте (23), возраст-зависимые фокальные эпилепсии детского возраста (10), другие формы (15).

В каждой группе были выделены подгруппы пациентов, имеющих отягощенный семейный анамнез (1a, 2a, 3a) и не имеющих отягощенного семейного анамнеза (1b, 2b, 3b). Распределение больных по группам и подгруппам приведено в таблице 1.

Таблица 1. Распределение пациентов, имеющих отягощенный и неотягощенный семейный анамнез по группам и подгруппам, n (%)

Table 1. Patient distribution with/without burdened family history in groups and subgroups, n (%)

В 1-й группе пациентов с отягощенным семейным анамнезом было достоверно больше (29,2%), чем во 2-й (10,8%) (р<0,01) и 3-й (15%) (р<0,01) группах. Полученные данные (хотя они не являются эпидемиологическими, а основаны на когортном отборе пациентов) соответствуют сведениям других авторов о частоте отягощенного семейного анамнеза у пациентов с «идиопатическими», «симптоматическими» и «криптогенными» формами эпилепсии [4].

Методы исследования / Research methods

Минимальное количество визитов было равно двум: первичный осмотр и повторный осмотр в среднем через 12 мес для оценки изменений в динамике. При необходимости (сбор анамнеза, оценка состояния, коррекция терапии, анализ результатов плановых исследований и т.д.) пациентам обеспечивалось большее количество консультаций.

Всем больным на каждом визите проводили клинико-неврологическое обследование по общепринятой методике, включавшей сбор анамнеза, оценку соматического и неврологического статусов. Анализировали данные медицинской документации, отражающие предыдущие периоды наблюдения за пациентом, в т.ч. изучали заключения и визуальный анализ представленных результатов ЭЭГ и нейровизуализации. При отсутствии или неинформативности имеющихся данных проводили ЭЭГ и/или видео-ЭЭГ-мониторинг, а также МРТ или рентгеновскую компьютерную томографию (РКТ) (при невозможности проведения МРТ) головного мозга.

После первичного осмотра всем пациентам по современным стандартам назначали впервые или корректировали существующую терапию.

ЭЭГ / EEG

ЭЭГ-исследование выполняли по стандартной методике (проведение проб с открыванием/закрыванием глаз, ритмическая прерывистая фотостимуляция в течение 48 с частотой 4, 6, 8, 10, 12, 16 и 20 Гц, гипервентиляция в течение 5 мин) с использованием комплекса для анализа биопотенциалов мозга 16-канального электроэнцефалографа-регистратора «Нейроскоп-416» (НПФ «Биола», Россия)1. Длительность записи при исследовании составляла не менее 20 мин.

При неинформативности рутинной ЭЭГ у ряда пациентов проведен ночной 10-часовой видео-ЭЭГ-мониторинг с вышеуказанными функциональными пробами, регистрацией ЭЭГ сна и бодрствования синхронно с видеозаписью поведения больного в режиме реального времени. С этой целью использовали электроэнцефалограф-анализатор ЭЭГА-21/26 «Энцефалан-131-03» (НПФ «Медиком МТД», Россия)2.

МРТ и РКТ / MRI and X-ray CT

МРТ и РКТ выполняли для выявления структурных изменений головного мозга и оценки степени их эпилептогенности. РКТ применяли при противопоказаниях к проведению МРТ (наличие магнитных имплантов в организме, кардиостимулятора), а также в случаях, когда этот метод был предпочтителен (при высокоплотных кальцинированных дефектах головного мозга), с помощью спирального рентгеновского компьютерного томографа фирмы Siemens AG, Medical Solutions (Германия).

В остальных случаях применяли метод МРТ с использованием аппаратов с высоким напряжением магнитного поля (1,5 и 3 Тл) – Optima MR450w (General Electric, США) и Ingenia 3.0 (Philips Medical System Nederland B.V., Нидерланды). С точки зрения эпилептогенности в соответствии с рекомендациями Российской Противоэпилептической Лиги (РПЭЛ) [12] выделяли следующие группы структурных изменений, определяемых с помощью МРТ:

- неэпилептогенные (перивентрикулярная постгипоксическая лейкопатия, структурная патология мозжечка, кисты прозрачной перегородки, церебральные и пиальные кальцинаты, гидроцефалия, микроаденома и иные опухоли гипофиза, патология краниовертебрального перехода);

- условно эпилептогенные (внутримозговые и арахноидальные кисты, очаговые и диффузные дисциркуляторные нарушения, посттравматическая деструкция, опухоли, сосудистые мальформативные и неопластические образования, дисметаболические и токсические энцефалопатии, мультифокальная и псевдотуморозная демиелинизация, гамартома гипоталамуса, патология мозолистого тела, диффузные или локальные неспецифические атрофические изменения коры);

- эпилептогенные (кортикальные дисплазии, глобальные аномалии развития мозга, склероз гиппокампа, арахноидальные кисты переднего полюса височной доли, энцефалотригеминеальный ангиоматоз, очаговый энцефалит Расмуссена, туберозный склероз Бурневиля–Прингла, ганглиоглиомы кортикальной пластинки, дисэмбриопластический нейроэпителиальный тумор).

Оценка эффективности терапии / Assessing therapy effectiveness

Объективный контроль эффективности терапевтических мероприятий осуществляли на основании данных анамнеза и дневника приступов, ведение которого было рекомендовано всем пациентам. Это предполагало необходимость внесения данных не только о наличии приступов, но и о режиме дозирования и факте приема антиэпилептических препаратов (АЭП), что позволяло контролировать комплаентность пациентов. В случае снижения частоты приступов менее чем на 50% терапию считали неэффективной («нет эффекта»), при уменьшении количества приступов более чем на 50% отмечали значимый эффект («улучшение»), при полном контроле над приступами на момент последнего визита констатировали ремиссию.

Катамнез был изучен у всех пациентов с момента дебюта заболевания (самый ранний – 1959 г.) до окончания исследования (2022 г.). У подавляющего большинства больных был отслежен катамнез на повторных визитах к эпилептологу. Все полученные данные систематизировались и архивировались в виде формализованной истории болезни и рабочей таблицы на бумажных и электронных носителях.

Этические аспекты / Ethical aspects

Работа выполнена в соответствии с этическими принципами проведения исследований с участием человека Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации (пересмотр 2013 г.). Пациенты заполняли информированное добровольное согласие на все виды медицинских вмешательств.

Статистический анализ / Statistical analysis

Статистический анализ проводили в программе SPSS Statistics v. 25.0 (IBM, США). Для качественных данных рассчитывали абсолютные и относительные значения. Для статистической оценки полученных качественных переменных в несвязанных выборках, измеренных в номинативной дихотомической шкале, при сопоставлении двух выборок по частоте встречаемости исследуемого признака использовали критерий φ – угловое преобразование Фишера (критерий Фишера). Оценивали статистическую значимость различий между выборками, в которых зарегистрирован исследуемый признак. Критическим значением считали φкр(0,01)=2,31. По сравнению с критерием χ2 Пирсона данный критерий обладает более высокой мощностью, особенно при сопоставлении малых выборок. Статистически значимым считали уровень вероятности ошибки первого рода менее 1% (p<0,01). При оценке представленности количества пациентов с определенным параметром (например, исход) учитывали только тех, у которых был определен (известен) этот параметр.

РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS

Возраст на момент дебюта эпилепсии / Age at the epilepsy onset

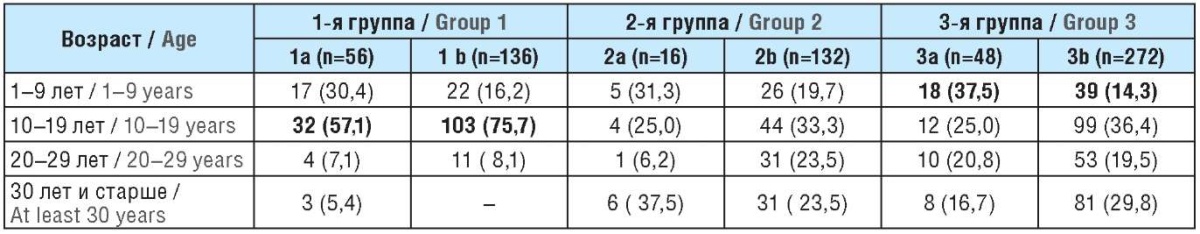

Распределение пациентов по возрасту на момент дебюта эпилепсии и статистическая значимость различий между больными с отягощенным и неотягощенным семейным анамнезом в каждой группе приведены в таблице 2.

Таблица 2. Распределение пациентов по возрасту на момент дебюта эпилепсии, n (%)

Table 2. Age-related patient distribution at the onset of epilepsy, n (%)

Примечание. Полужирным шрифтом выделены значения, различия которых между подгруппами a и b статистически значимы (p<0,01).

Note. The values with significant differences between Subgroups a and b are highlighted in bold (p<0.01).

В возрасте 1–9 лет в 3-й группе дебют эпилепсии встречался чаще у пациентов с отягощенным анамнезом (37,5%), чем у больных с неотягощенным анамнезом (14,3%) (р<0,01), а в возрасте 10–19 лет в 1-й группе дебют эпилепсии отмечен реже у пациентов с отягощенным анамнезом (57,1%), чем у больных с неотягощенным анамнезом (75,7%) (р<0,01).

В целом можно отметить тенденцию к более раннему дебюту эпилепсии у пациентов с отягощенным семейным анамнезом во всех группах. Частота приступов в начале заболевания (до первого визита к врачу) не зависела от наличия отягощенного семейного анамнеза по эпилепсии – показатели в обеих подгруппах каждой из трех групп были практически идентичны.

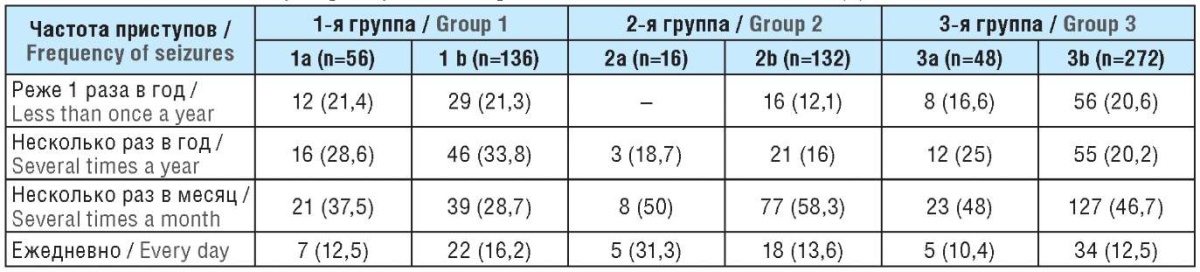

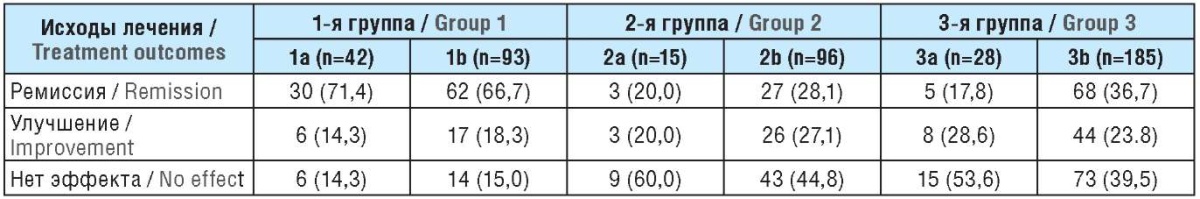

Частота приступов / Frequency of seizures

Распределение пациентов по частоте приступов до момента первого визита к врачу представлено в таблице 3, по исходам лечения после коррекции терапии – в таблице 4. Статистическая значимость различий по исходам лечения между пациентами с отягощенным и неотягощенным семейным анамнезом отсутствовала во всех группах, при этом в 1-й группе эффективность лечения в обеих подгруппах была практически идентичной, а во 2-й и 3-й группах отмечалась тенденция к большей эффективности терапии у пациентов с неотягощенным семейным анамнезом.

Таблица 3. Распределение пациентов по частоте приступов до момента первого визита к врачу, n (%)

Table 3. Patient distribution by frequency of seizures prior to the first visit to the doctor, n (%)

Таблица 4. Распределение пациентов по исходам лечения после коррекции терапии, n (%)

Table 4. Patient distribution by treatment outcomes after therapy correction, n (%)

Рецидивы в анамнезе / Relapses in anamnesis

Статистическая значимость различий по наличию рецидивов в анамнезе между пациентами с отягощенным и неотягощенным семейным анамнезом отсутствовала во всех группах, что, очевидно, объясняется небольшим количеством наблюдений в подгруппах 2а и 3а (табл. 5).

Таблица 5. Распределение пациентов по наличию рецидивов в анамнезе, n (%)

Table 5. Patient distribution by history of relapses, n (%)

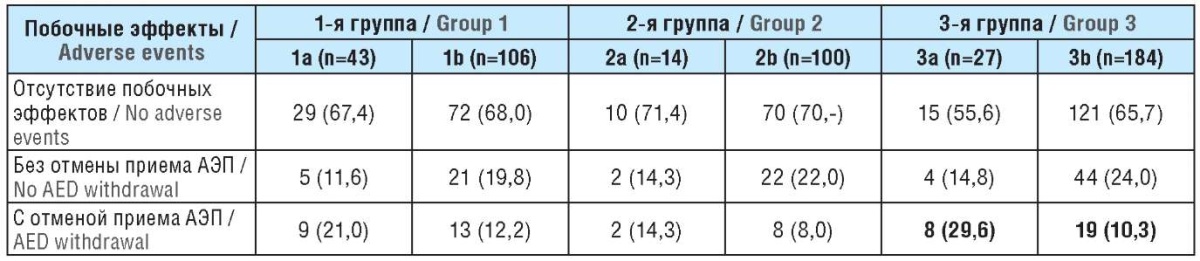

Побочные эффекты лекарственной терапии / Side effects of drug therapy

Побочные эффекты, при которых отменялся прием АЭП, в 3-й группе чаще встречались у пациентов с отягощенным семейным анамнезом (29,6% против 10,3% в подгруппе с неотягощенным семейным анамнезом; р<0,01) (табл. 6). Однако, учитывая отсутствие статистически достоверных различий в других подгруппах и ограниченное число наблюдений, можно предположить, что семейная отягощенность по эпилепсии не имеет прямого влияния на вероятность побочных эффектов от терапии АЭП.

Таблица 6. Распределение пациентов по наличию или отсутствию побочных эффектов после коррекции терапии, n (%)

Table 6. Patient distribution by presence or absence of adverse events after therapy correction, n (%)

Примечание. АЭП – антиэпилептический препарат. Полужирным шрифтом выделены значения, различия которых между подгруппами a и b статистически значимы (p<0,01).

Note. AED – antiepileptic drug. The values with significant differences between Subgroups a and b are highlighted in bold (p<0.01).

Результаты МРТ / MRI results

В подгруппе 2а (больные с отягощенным семейным анамнезом со структурными формами эпилепсии) на МРТ были выявлены разнообразные эпилептогенные изменения: медиобазальный височный склероз, кортикальные дисплазии, туберозный склероз, последствия травм и кровоизлияний.

В подгруппе 2b (пациенты с неотягощенным семейным анамнезом со структурными формами эпилепсии) на МРТ помимо перечисленных выше найдены энцефалит Расмуссена (1 случай), глиома медиальных отделов правой височной доли (1 случай), различные формы гетеротопий, дисгенезия мозолистого тела.

Учитывая большой полиморфизм находок на МРТ, прогностическую значимость каждой из них в данном исследовании не определяли. Однако, как видно из таблицы 4, эффективность лечения у пациентов со структурной эпилепсией была ниже, чем в других группах, особенно у больных с отягощенным семейным анамнезом.

ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION

Семейный анамнез – это информация о заболеваниях ближайших родственников пациента. При наличии у них наследственного заболевания семейный анамнез по нему считается отягощенным. Но при данном подходе возникает следующая методологическая сложность. Например, врач установил, что родственник пациента также болел эпилепсией. Формально семейный анамнез отягощен. Однако не факт, что данное заболевание является наследственным. Не всегда имеется возможность провести генетическое исследование, к тому же на современном уровне развития науки генетический субстрат многих эпилептических синдромов остается неизвестным.

В рутинной практике при сборе семейного анамнеза врачи обычно ограничиваются установлением факта наличия приступов у родственников. Это связано с тем, что от пациентов сложно получить исчерпывающую характеристику протекания болезни у членов их семьи. Они не знают подробностей о здоровье своих родственников, особенно дальних, не все делятся своими жалобами с близкими. В большинстве случаев больные могут лишь сообщить, что у родственников когда-то «были приступы», клиническое значение которых трудно оценить. Также диагноз эпилепсии членам семьи мог быть выставлен ошибочно [1].

В некоторых случаях возможен звонок с телефона пациента родственнику с приступами прямо во время приема, однако это далеко не всегда позволяет получить полную информацию. Кроме того, на это тратится драгоценное время приема.

Рутинная ЭЭГ и ночной видео-ЭЭГ-мониторинг не всегда выявляют эпилептиформную активность [13], даже если у больного имеются результаты обследования родственников. МРТ имеет ограниченные возможности для определения морфологической основы эпилепсии [14].

Взаимосвязь наличия эпилепсии у сиблингов с риском повторных приступов у пациентов с единственным неспровоцированным приступом была отмечена в авторитетном исследовании W. Hauser et al. (1990 г.) [15]. Также было установлено, что наличие семейного анамнеза фебрильных приступов однозначно повышает риск этого расстройства у детей [16]. Согласно данным испанского исследования 2011 г. риск эпилепсии у родственников первой и второй степени пациентов с медикаментозно-резистентной эпилепсией выше, чем в популяции [5].

На основании представленных работ можно заключить, что имеется тенденция к более высокому риску развития эпилепсии у лиц с отягощенным семейным анамнезом, однако эффективность ее лечения в большей степени определяется другими факторами. В своем монументальном исследовании, посвященном особенностям течения и прогнозу эпилепсии, E. Beghi et al. (2015 г.) не выделяют отягощенный семейный анамнез как отдельный предиктор исхода заболевания [17].

Ограничения исследования / Study limitations

В исследование не были включены пациенты с неясным семейным анамнезом эпилепсии, а также больные, у родственников которых произошло менее трех приступов, расцениваемых как эпилептические.

Благодарность / Acknowledgement

Авторы выражают искреннюю благодарность сотрудникам неврологического, рентгенологического отделений и отделения функциональной диагностики ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION

Согласно полученным нами данным, отягощенный семейный анамнез чаще встречался у пациентов с генетическими формами эпилепсии (что соответствует данным других авторов), у больных с отягощенным семейным анамнезом имеется тенденция к более раннему началу эпилептических приступов. Интересной находкой является то, что частота приступов в начале заболевания (до первого визита к врачу) не зависела от наличия отягощенного семейного анамнеза по эпилепсии.

Также отсутствовала статистическая значимость различий по исходам лечения и наличию рецидивов приступов в анамнезе между больными с отягощенным и неотягощенным семейным анамнезом, однако в 1-й группе эффективность лечения у пациентов в обеих подгруппах была практически идентичной, а во 2-й и 3-й группах отмечена тенденция к большей эффективности терапии при неотягощенном семейном анамнезе.

Таким образом, семейная отягощенность по эпилепсии зависит от формы заболевания и обладает ограниченным прогностическим значением в отношении течения заболевания и вероятности достижения ремиссии.

По всей видимости, с развитием генетических методов исследования больные эпилепсией неизвестной этиологии и неуточненной эпилепсией будут частично перераспределяться в группу генетических форм эпилепсии, а у пациентов со структурными формами будут выявляться генетические предикторы заболевания.

Очевидно, что в обозримом будущем выявление факта отягощенного семейного анамнеза будет служить показанием для дальнейшего обследования пациента и его родственников. Для этого потребуется, во-первых, снижение стоимости генетических исследований, а во-вторых, выявление генетического субстрата различных эпилептических синдромов (что, безусловно, повлечет за собой и очередное обновление классификации эпилепсии).

1. Регистрационное удостоверение № 292/0200/97-17-101, сертификат соответствия Госстандарта России № РОСС RU.ИМ02. В07892.

2. Регистрационное удостоверение № 29/03030698/0442-03, сертификат соответствия Госстандарта России № РОСС RU.ИМ02. В12493.

Список литературы

1. Котов А.С., Фирсов К.В. Сбор анамнеза и осмотр у пациентов с эпилепсией. Клиническая лекция. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019; 3 (7): 4–7.

2. O’Donohoe N.V. Epilepsies of childhood. 2nd ed. London: Butterworths; 1985.

3. Stephenson J.B.P. Fits and faints. London: MacKeith Press; 1990.

4. Wakamoto H., Hayashi M., Nagao H., et al. Clinical investigation of genetic contributions to childhood-onset epilepsies and epileptic syndromes. Brain Dev. 2004; 26 (3): 184–9. https://doi.org/10.1016/S0387-7604(03)00124-4.

5. Alonso-Cerezo C., Herrera-Peco I., Fernández-Millares V., et al. Family history of epilepsy resistant to treatment. Rev Neurol. 2011; 52 (9): 522–6 (на исп. яз).

6. Peljto A.L., Barker-Cummings C., Vasoli V.M., et al. Familial risk of epilepsy: a population-based study. Brain. 2014; 137 (Pt. 3): 795–805. https://doi.org/10.1093/brain/awt368.

7. Najafi M.R., Najafi M.A., Safaei A. Association of family history of epilepsy with earlier age onset of juvenile myoclonic epilepsy. Iran J Child Neurol. 2016; 10 (2): 10–5.

8. Fisher R.S., Acevedo C., Arzimanoglou A., et al. ILAE official report: a practical clinical definition of epilepsy. Epilepsia. 2014; 55 (4): 475– 82. https://doi.org/10.1111/epi.12550.

9. Fisher R.S., Cross J.H., French J.A., et al. Operational classification of seizure types by the International League Against Epilepsy: Position Paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology. Epilepsia. 2017; 58 (4): 522–30. https://doi.org/10.1111/epi.13670.

10. Scheffer I.E., Berkovic S., Capovilla G., et al. ILAE classification of the epilepsies: Position Paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology. Epilepsia. 2017; 58 (4): 512–21. https://doi.org/10.1111/epi.13709.

11. Wirrell E.C., Nabbout R., Scheffer I.E., et al. Methodology for classification and definition of epilepsy syndromes with list of syndromes: Report of the ILAE Task Force on Nosology and Definitions. Epilepsia. 2022; 63 (6): 1333–48. https://doi.org/10.1111/epi.17237.

12. Авакян Г.Н., Блинов Д.В., Алиханов А.А. и др. Рекомендации Российской Противоэпилептической Лиги (РПЭЛ) по использованию магнитно-резонансной томографии в диагностике эпилепсии. Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2019; 11 (3): 208–32. https://doi.org/10.17749/2077-8333.2019.11.3.208-232.

13. Фирсов К.В., Котов А.С. Наблюдательное исследование информативности рутинной ЭЭГ и ночного ЭЭГ-видеомониторинга у взрослых пациентов с эпилепсией в условиях реальной клинической практики. Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2019; 11 (2): 153–63. https://doi.org/10.17749/2077-8333.2019.11.2.153-163.

14. Фирсов К.В., Амирханян М.Г., Котов А.С. Информативность магнитно-резонансной томографии у взрослых больных с резистентными фокальными эпилепсиями. Клиническая геронтология. 2019; 25 (7–8): 44–7. https://doi.org/10.26347/1607-2499201907-08044-047.

15. Hauser W.A., Rich S.S., Annegers J.F., Anderson V.E. Seizure recurrence after a 1st unprovoked seizure: an extended followup. Neurology. 1990; 40 (8): 1163–70. https://doi.org/10.1212/wnl.40.8.1163.

16. Aslan M. Evaluation of patients presenting with first febrile seizure. Cureus. 2021; 13 (7): e16151. https://doi.org/10.7759/cureus.16151.

17. Beghi E., Giussani G., Sander J.W. The natural history and prognosis of epilepsy. Epileptic Disord. 2015; 17 (3): 243–53. https://doi.org/10.1684/epd.2015.0751.

Об авторах

А. С. КотовРоссия

Котов Алексей Сергеевич – д.м.н., ведущий научный сотрудник неврологического отделения, профессор кафедры неврологии факультета усовершенствования врачей

ул. Щепкина, д. 61/2, Москва 129110

К. В. Фирсов

Россия

Фирсов Константин Владимирович – к.псх.н., старший лаборант неврологического отделения

ул. Щепкина, д. 61/2, Москва 129110

Рецензия

Для цитирования:

Котов А.С., Фирсов К.В. Когортное исследование пациентов с эпилепсией с отягощенным семейным анамнезом. Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2023;15(1):18-25. https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2023.141

For citation:

Kotov A.S., Firsov K.V. Cohort study of epileptic patients with family history of epilepsy. Epilepsy and paroxysmal conditions. 2023;15(1):18-25. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2023.141

JATS XML

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.