Перейти к:

Сексуальные нарушения у больных височной эпилепсией до и после хирургического лечения

https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2023.148

Аннотация

Цель: изучить сексуальные нарушения (СН) у больных височной эпилепсией (ВЭ) до и после хирургических операций на височной доле (ОВД).

Материал и методы. Проведено ретроспективное андрологическое и сексологическое исследование по данным катамнеза. В ходе работы использовали следующие методы обследования: анализ спермы, простатического сока, определение морфотипа по Декуру–Думику, вегетативные пробы, терморегуляционный рефлекс по Щербаку, проба с ультрафиолетовой эритемой, сахарная кривая, электроэнцефалография. Изучены результаты хирургического лечения и долгосрочный катамнез 120 пациентов с ВЭ, которым были проведены различные ОВД. Возраст в момент операции составлял от 4,5 до 47 лет. Жалобы на СН предъявляли 82 (68,3%) пациента (41 мужчина и 41 женщина), которые стали основной группой исследования – их количество принято за 100% при всех расчетах.

Результаты. Гиперсексуальность и сексуальные извращения наиболее характерны для больных с выраженными психическими нарушениями. После проведения ОВД у пациентов с инициальными психическими нарушениями и прекращением эпилептических приступов (ЭП) в 41 случае (83,6%) регрессировали и СН. В то же время в группе больных с выраженными психическими нарушениями после ОВД СН регрессировали в 15 случаях (45%). Хорошие результаты были получены у пациентов с выявленной до операции гиперсексуальностью, которая у них нивелировалась после прекращения ЭП (катамнез от 17 до 24 лет).

Заключение. Исследование, проведенное в условиях реальной клинической практики, позволяет рекомендовать хирургический метод лечения ВЭ пациентам с незначительными психическими нарушениями. В подавляющем большинстве случаев прекращение или урежение ЭП после ОВД благотворно влияет на проявления ВЭ, в т.ч. и на психическое состояние больных, СН и социальную адаптацию.

Ключевые слова

Для цитирования:

Шефер Д.Г., Шершевер А.С., Борейко В.Б., Клейн А.В., Сорокова Е.В. Сексуальные нарушения у больных височной эпилепсией до и после хирургического лечения. Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2023;15(3):210–221. https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2023.148

For citation:

Shefer D.G., Shershever A.S., Boreyko V.B., Klein A.V., Sorokova E.V. Sexual disorders among temporal lobe epilepsy patients preand post-surgery. Epilepsy and paroxysmal conditions. 2023;15(3):210–221. https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2023.148

ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION

Половые расстройства у больных, страдающих височной эпилепсией (ВЭ), отмечены многими авторами в клинических работах и подтверждены исследованиями экспериментального характера [1–6].

A.E. Wolker (1957 г.) указал, что многие больные ВЭ предъявляют жалобы на сексуальные нарушения (СН), которые, с точки зрения самого больного, могут быть более важными для него, чем эпилептические приступы (ЭП) [3]. Автор сообщил о 50 больных ВЭ, из которых у 29 до операции имели место выраженная гипосексуальность, проявляющаяся полным отсутствием полового влечения, оргазма. После хирургического вмешательства на медиобазальных структурах височной области у 1/3 оперированных вместе с прекращением ЭП отмечалось увеличение сексуальной активности [3]. H. Gastaut et al. (1955 г.) впервые описали глубокое безразличие к половой жизни (глобальная гипосексуальность) у больных ВЭ, которые даже не осознавали своего сексуального дефекта, т.к. у них в течение жизни половое влечение вообще не возникало либо, будучи несформированным, угасало сразу же после появления ЭП [6]. Те же авторы описали случай эксгибиционизма как фазу психомоторного припадка.

С момента опубликования экспериментального исследования H. Kluver и P. Bucy (1938 г.) [7], которые вызывали гиперсексуальность у взрослых животных, проводя им двустороннюю височную лобэктомию, был накоплен большой клинический и экспериментальный материал, убедительно доказывающий значение лимбических структур мозга в ее возникновении [1][8–10]. Так, C.D. Wood (1958 г.) [11] при разрушении латеральных отделов височной доли наблюдал гиперсексуальность, а J. Pilleri (1966 г.) [8] при двусторонней темпоральной лобэктомии отмечал повышенную сексуальность в сочетании с оральным поведением и снижением эмоциональности. P.D. Maclean (1954 и 1955 гг.) наблюдал у мартышек эрекцию полового члена при электростимуляции перекаллезного отдела поясной извилины [1][12].

На подобное колебание половой активности при патологии височной доли мозга проливают свет некоторые экспериментальные исследования [13]. Так, например, кошки, ставшие после амигдалэктомии ручными и гиперсексуальными, при последующих разрушениях вентромедиальных ядер гипоталамуса превращаются в злобных гипосексуальных животных. Таким образом, эти исследования показывают, что патология лимбической системы головного мозга в ряде случаев приводит к нарушению половой функции [14–16].

СН встречаются при различных заболеваниях головного мозга (опухоли, травма головного мозга и т.д.)1 [17]. Известно, что важную роль играет семенник как эндокринная железа, принимающая участие в реализации половой функции у мужчин. Известны также тесные функциональные взаимоотношения между семенником и лимбико-гипофизарным комплексом. Изменения в этой системе (функционально-динамического или органического характера), по-видимому, должны вызывать морфологические изменения в семеннике. Тем не менее в литературе нет каких-либо сведений, касающихся структуры семенника у больных, страдающих ВЭ. Все исследователи, занимавшиеся изучением СН, отмечают большие трудности в сборе «сексуального анамнеза», т.к. пациенты часто не желают или стесняются сообщать данные о своей интимной жизни. Кроме того, с началом эпилепсии на первом десятилетии жизни часто отмечается «сексуальный инфантилизм». Также среди обследованных имеются дети, не достигшие половой зрелости.

С отмеченными трудностями столкнулись и мы при сборе «сексуального анамнеза» в условиях реальной клинической практики. Поэтому приводим данные, которые субъективно отражают CН у наших больных.

Цель – изучить СН у больных ВЭ до и после хирургических операций на височной доле (ОВД).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ / MATERIAL AND METHODS

Дизайн и участники исследования / Study design and participants

Изучались результаты хирургического лечения и долгосрочный катамнез 120 пациентов с ВЭ, которым были проведены различные ОВД, из этого числа жалобы на СН отмечены у 82 больных. Таким образом, для анализа были отобраны 82 пациента (41 мужчина и 41 женщина). Наблюдение за ними прекращено в 2004 г.

Катамнестический материал проанализирован в период 2020–2022 гг. Длительность катамнеза составляла от 17 до 24 лет. Возраст пациентов к моменту операции колебался в пределах 4,5–47 лет. Как видно из таблицы 1, почти 1/3 больных была оперирована в возрасте 10–19 лет. В возрасте до 5 лет было проведено оперативное вмешательство у 1 пациентки.

Таблица 1. Распределение больных височной эпилепсией

с жалобами на сексуальные нарушения по возрасту к моменту операции

Table 1. Patients with temporal lobe epilepsy

and complaints of sexual disorders stratified by age at the time of surgery

|

Возраст в момент операции / Patient age at surgery |

Число больных, n (%) / Number of patients, n (%) |

|

1–5 лет / 1–5 years |

1 (1,2) |

|

6–10 лет / 6–10 years |

4 (4,8) |

|

11–15 лет / 11–15 years |

20 (24,3) |

|

16–20 лет / 16–20 years |

13 (15,8) |

|

21–25 лет / 21–25 years |

14 (17,1) |

|

26–30 лет / 26–30 years |

7 (8,5) |

|

31–35 лет / 31–35 years |

13 (15,8) |

|

36–40 лет / 36–40 years |

10 (12,3) |

|

Всего / Total |

82 (100,0) |

Все вошедшие в анализ пациенты с ВЭ и жалобами на СН до хирургического лечения был разделены на две группы: 1-я группа (n=49) – больные с незначительными психическими нарушениями, 2-я группа (n=33) – с выраженными психическими нарушениями.

Методы обследования / Examination methods

Применяли специальные методы обследования: анализ спермы, простатического сока, определение морфотипа по Декуру–Думику. У 23 больных (у 3 в возрасте ≥25<30 лет, у 20 в возрасте ≥30<35 лет) проведена односторонняя эксцизионная биопсия семенника с последующим изучением биопсированного фрагмента гистологическими и гистохимическими методами. Использовали окраску гематоксилином и эозином, микрофуксином, по Ван Гизону, с последующей световой микроскопией с увеличением ×140.

Методы инструментальной диагностики / Methods of instrumental diagnostics

Проводили комплексное исследование, включая неврологическое и нейропсихологическое обследования. Всем пациентам для уточнения характера поражения головного мозга делали пневмоэнцефалографию [18].

Электроэнцефалографию (ЭЭГ) выполняли с использованием поверхностных электродов, размещенных по международной системе «10–20» на энцефалографе Alvar (Франция), и на мультифункциональном нейрофизиологическом комплексе Nicolet, программа Bravo (Nicolet Biomedical, США).

Оценка трудоспособности / Assessment of work capacity

Оценку трудоспособности взрослых выполняли по следующим критериям:

- трудоспособен в своей профессии;

- трудоспособен, но вынужден из-за болезни выполнять более легкую работу;

- нетрудоспособен (с оценкой группы инвалидности).

У детей и подростков оценку проводили по критериям:

- продолжение учебы в школе;

- прекращение обучения из-за болезни.

Этические аспекты / Ethical aspects

В юридическом сопровождении пациенты или их родственники заполняли информированное добровольное согласие на все виды медицинских вмешательств. Исследование соответствует принципам Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации (Форталеза, Бразилия, 2013 г.). В связи с тем, что данные из медицинских записей для анализа в рамках ретроспективного катамнестического исследования предоставлялись в обезличенном виде, подписание пациентами формы информированного согласия на участие в исследовании предусмотрено не было.

Методы статистического анализа / Methods of statistical analysis

В работе приведена информация о распределении признаков по двум группам пациентов с ВЭ и психическими нарушениями. В ходе анализа использовали количественные (частота ЭП, длительность заболевания до ОВД) и качественные (применение инструментальных методов исследования, тип оперативного вмешательства, результаты гистологического исследования, исходы хирургии) признаки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ / RESULTS AND DISCUSSION

1-я группа / Group 1

В этой группе (n=49) были выявлены следующие психические нарушения: легкое ослабление памяти на текущие события, колебания аффективности преимущественно в рамках дистимии, инициальные изменения личности по эпилептическому типу. У части больных имели место кратковременные постприпадочные сумеречные состояния сознания. Интеллект оставался сохранным.

Для больных 1-й группы оказалось характерным отсутствие полового влечения на протяжении всей жизни. Такие пациенты не воспринимали это как болезненное явление, т.к. не сознавали своего дефекта, проявляя полное безразличие к вопросам пола. В этой группе выявлены симптомы органической церебральной патологии на почве родовой травмы черепа или перенесенной в раннем детском возрасте инфекции нервной системы, что привело к задержке пубертатного периода. В анамнезе констатировались непереносимость жары, духоты, смены атмосферного давления, аллергия к пищевым продуктам и лекарственным веществам, носовые кровотечения, ночное недержание мочи, позднее (после 23 лет) появление поллюций.

При объективном осмотре отмечались симптомы феминизма, явления псевдокрипторхизма и другие признаки, указывающие на отставание в половом и физическом развитии. У всех пациентов данной группы в патологический процесс кроме височных структур были вовлечены также ядра гипоталамуса, что подтверждалось характерными жалобами, данными объективного осмотра и дополнительных обследований (вегетативные пробы, терморегуляционный рефлекс по Щербаку, проба с ультрафиолетовой эритемой, результаты ЭЭГ, сахарная кривая и т.д.). После ОВД у больных 1-й группы глобальная гипосексуальность сохранялась.

Нам представлялось важным выяснить, зависит ли описанная выше глобальная гипосексуальность только от процесса в медиобазальных отделах височной области с вовлечением гипоталамических ядер и других образований лимбической системы, или также от заинтересованности некоторых эндокринных желез (в первую очередь семенников) в патогенетическом звене половых нарушений. Такой вопрос вполне правомочен, если учесть тесные функциональные связи между лимбическими и гипоталамическими структурами и вторичное вовлечение гипоталамических образований вследствие патологической ирритации из лимбической области [2][19][20].

Для выяснения данного вопроса 17 больным 1-й группы в возрасте от 21 до 30 лет была проведена биопсия яичка по принятым показаниям [4]. При морфологическом анализе ткани семенника выяснилось, что глубина его поражения зависит от степени вовлечения в патологический процесс ядер гипоталамуса, а именно: чем в большей степени выявлялась заинтересованность гипоталамической области в патологическом процессе, тем более глубокие гистологические сдвиги отмечаются в семеннике.

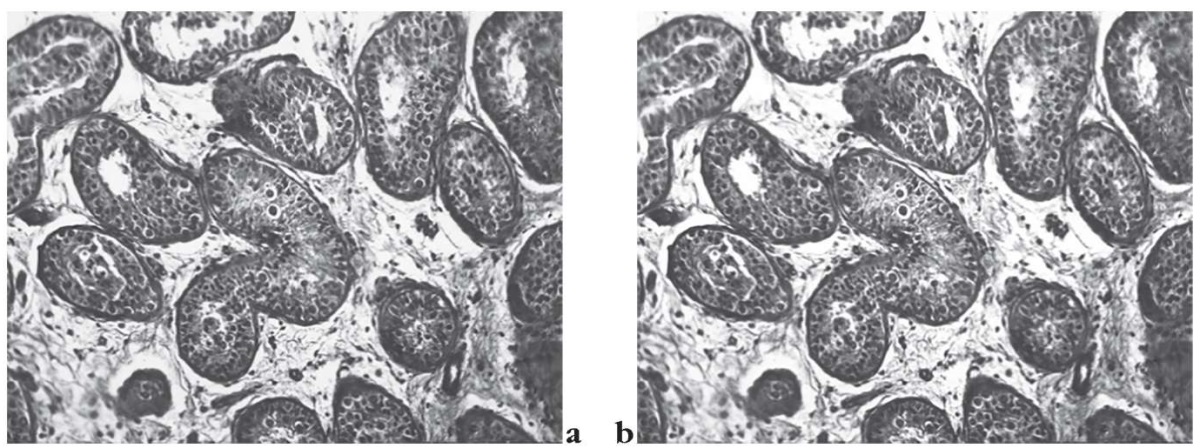

Семенные канальцы у данных больных находились в состоянии незавершенного сперматогенеза. У некоторых в составе канальцев имелись лишь клетки Сертоли, у других обнаружены сперматогенные элементы (сперматогонии, сперматоциты, у 1 пациента – сперматиды). Таким образом, сперматогенез у таких больных завершался мейозом, а спермиогенез не происходил. Существенные изменения отмечены со стороны интерстициальной ткани. В семеннике всех пациентов 1-й группы наблюдалось резкое снижение числа клеток Лейдига с явлениями дегенерации в них, что указывает на центральный генез этих нарушений (рис. 1).

Рисунок 1. Световая микроскопия (окраска гематоксилином и эозином,

микрофуксином, по Ван Гизону, увеличение ×140;

анализ проведен патоморфологом, к.м.н. А.В. Клейном).

Морфология яичек (testes) резко изменена

и не соответствует их паспортному возрасту.

Обращает на себя внимание неравномерный диаметр

семенных канальцев и их форма.

Некоторые канальцы изогнуты, сдавлены и имеют щелевидный просвет,

или, наоборот, просвет их представляется расширенным.

Объем стромы увеличен,

образующие ее соединительнотканные элементы разволокнены.

В строме определяются неравномерно расположенные, отдаленные друг от друга,

относительно сохранные и резко коллабированные семенные канальцы (a, b)

Figure 1. Light microscopy (stained with hematoxylin and eosin,

microfuxin, Van Gieson stain, magnification ×140;

the assay was performed by pathomorphologist A.V. Klein, MD, PhD).

Testis morphology is drastically changed not corresponding to relevant passport age.

The uneven diameter and shape of the seminiferous tubules are noted.

Some tubules are curved, compressed, and have a slit-shaped lumen,

whereas the others appear to have an expanded lumen.

Stroma volume is enlarged; the underlying connective tissue elements are frayed.

Staggered, relatively well-preserved, and sharply collapsed seminiferous tubules

are found in the stroma, separated from one another (a, b)

У больных 1-й группы не представилась возможность провести анализ эякулята и другие специальные исследования, т.к. эякулят и простатический сок не могли быть получены. Все пациенты страдали бесплодием. Это также может служить косвенным критерием низкой сексуальной зрелости таких больных. Следовательно, глобальная гипосексуальность у пациентов 1-й группы объясняется, по-видимому, не только вовлечением в патологический процесс лимбической системы мозга и ядер гипоталамуса, но и структурными изменениями в семеннике, носящими вторичный (гипогонадотропный) характер. Как следует из вышеизложенного, гипосексуальность не обладает нозологической специфичностью и не может считаться локальным симптомом поражения лимбических структур мозга.

У 6 из 10 пациентов 1-й группы с инициальными психическими нарушениями, имевших до операции гипосексуальность, после ОВД улучшилась «сексуальная способность» и отсутствовали ЭП. Из 6 больных с улучшением 4 женщины вышли замуж, 3 родили детей, 2 мужчин женились. У 4 наблюдавшихся до операции гипосексуальность сохранилась, несмотря на благоприятную динамику ЭП.

У 4 человек после ОВД отмечено развитие гипосексуальности, не наблюдавшейся до операции, несмотря на отсутствие у 3 из них ЭП. Гиперсексуальность после операции развилась у 4 пациентов, у 2 отсутствовали ЭП, еще у 2 наблюдалось значительное их урежение.

2-я группа / Group 2

Во 2-й группе (n=33) отмечены следующие психические нарушения: расстройства памяти, дисфории, сумеречные состояния сознания, изменения личности, деменция различной степени выраженности. У 6 больных были тяжелые эпилептические психозы с затяжным течением. У больных 2-й группы с выраженными психическими нарушениями с прогрессированием заболевания наблюдалось полное отвращение к половой жизни (5 женщин), в связи с чем они были оставлены своими мужьями (оформлен развод). Половой инфантилизм отмечен у 5 больных, гипосексуальность – у 3, гиперсексуальность – у 3, мастурбация – у 4.

У тех пациентов с выраженными психическими нарушениями, у которых ВЭ возникла в постпубертатном периоде, зафиксирован широкий диапазон изменений в сексуальной сфере. Наиболее типичным оказалось изменение интенсивности полового влечения. У части больных это выражалось в гипосексуальности, которая, однако, не носила такого глобального характера, как у больных 1-й группы. У пациентов, подвергшихся оперативному вмешательству на медиобазальных структурах височной доли, в ряде наблюдений отмечались явления гипосексуальности или гиперсексуальности с последующей нормализацией половой жизни.

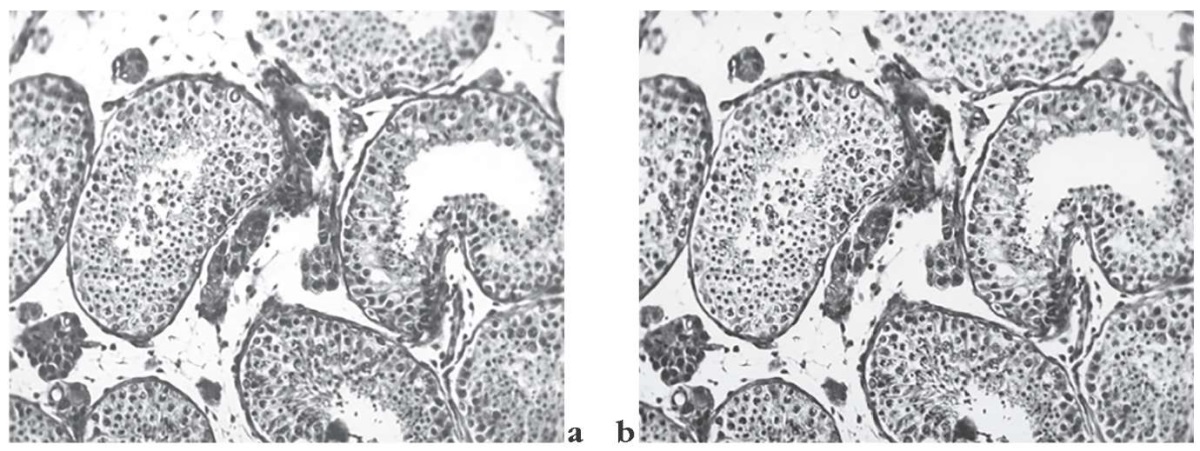

При исследовании биопсированного фрагмента семенника у больных 2-й группы с явлениями гипосексуальности (до оперативного вмешательства) не обнаружено глубоких нарушений в структуре семенника. Отмечены явления гипосперматогенеза, когда сперматогенез был полностью завершен, но количество сперматогенных элементов было сниженным. Количество клеток Лейдига нормальное или несколько повышено. У больных, в клинической картине которых имели место проявления гиперсексуальности, при исследовании биопсированного фрагмента яичка не выявлено какой-либо специфичности в морфологической картине половых желез (рис. 2). Это подтверждает правомочность литературных данных, объясняющих гиперсексуальность раздражением лимбической системы мозга. Полученные данные указывают на отсутствие прямых функциональных связей между лимбическим отделом мозга и семенниками.

Рисунок 2. Световая микроскопия (окраска гематоксилином

и эозином, микрофуксином, по Ван Гизону, увеличение ×140;

анализ проведен патоморфологом, к.м.н. А.В. Клейном).

Существенные изменения отмечаются в генеративном эпителии.

Стратификационная структура его нарушена.

Так, клетки более раннего периода созревания

(первичные и вторичные сперматоциты),

которые в норме должны находиться в средней зоне эпителиального пласта,

ближе к базальной мембране, зачастую располагаются на поверхности

или даже в просвете канальца. Зрелые сперматиды видны

в ограниченном количестве на отдельных участках (a, b)

Figure 2. Light microscopy (stained with hematoxylin

and eosin, microfuxin, Van Gieson stain, magnification ×140;

the assay was performed by pathomorphologist A.V. Klein, MD, PhD).

The male generative epithelium underwent profound changes,

with its stratified structure being altered.

As a result, cells from an earlier maturation period

(primary and secondary spermatocytes),

which should normally be located in the middle zone of the epithelial layer,

closer to the basement membrane, are frequently found on the surface

or even in the tubule lumen. Mature spermatids can be seen

in small numbers in some areas (a, b)

При исследовании простатического сока на феномен «папоротника» мы обнаружили у всех больных данной группы явления «скелетизации и фрагментации», которые нормализовались после нагрузки хориогонином, что указывает на их центральный генез. При анализе эякулята у некоторых пациентов обнаружена олигоастератозооспермия разных степеней, а низкий уровень фруктозы повышался вдвое после нагрузки хориогонином, что также свидетельствует о центральном генезе возникших нарушений.

Учитывая структурные изменения ткани семенника, укладывающиеся в картину вторичного (гипогонадотропного) гипогонадизма, применяли с хорошим терапевтическим эффектом заместительную терапию: 5% масляный раствор тестостерона, сустанон 250, большие дозы метилтестостерона, хориогонин, Префизон, гормональную терапию.

У 5 женщин с отвращением к половой жизни до операции улучшения не наступили, несмотря на отсутствие ЭП у 3 из них. У 2 из 5 женщин с «сексуальным инфантилизмом» после операции отметили гиперсексуальность, которая проявлялась в форме мастурбации. У 3 пациентов изменений не наступило, несмотря на полное прекращение ЭП. У 3 из 4 человек наблюдавшаяся до операции гиперсексуальность после ОВД прошла, и ЭП также прекратились. У 2 из 4 пациентов после ОВД было отмечено прекращение мастурбации. Появление гиперсексуальности после ОВД отмечено у 4 больных. Одной пациентке вследствие этого пришлось сделать перевязку труб, хотя после операции ЭП прекратились. У 1 больного после ОПВ появились сексуальные извращения. В течение первого года у него отмечались частые ЭП, которые в дальнейшем прекратились. Пациент после операции прекратил половую жизнь, но в то же время начал мастурбировать. Все разговоры в семье сводил, несмотря на присутствие детей, к сексуальной теме, при этом пользовался циничными выражениями.

Дискордантность симптомов у больных 2-й группы становится ясной в свете исследований, указывающих на существование в гипоталамусе двойной системы регуляции половых процессов, действующих в противоположных направлениях. Если задний гипоталамус обеспечивает нормальную возбудимость этих процессов, то передний оказывает тормозящее воздействие. Повреждение переднего гипоталамуса (вентромедиальные, супраоптические и паравентрикулярные ядра), при котором снимается тормозящее влияние, ведет к преждевременному половому созреванию, а повреждение заднего гипоталамуса задерживает его наступление [21]. По-видимому, существует раздельная функциональная связь между лимбическим мозгом, передним и задним гипоталамусом. У больных с гипосексуальностью, вероятно, вовлекается в патологический процесс передний гипоталамус в результате ирритации процессов возбуждения из лимбических структур, а у пациентов с гиперсексуальностью – задний гипоталамус, что приводит к возбуждению полового влечения. Эта возможность тем более вероятна, что, по данным исследований, определенные структуры гипоталамуса имеют прямые связи с гиппокампом и являются взаимосвязанными «системами мотивации» [21].

Оценка трудоспособности / Assessment of work capacity

В таблице 2 приведены данные по трудоспособности пациентов. Обращало на себя внимание, что все больные с выраженными психическими нарушениями были нетрудоспособны, а из числа детей учебу в школе могли продолжить только 3 из 8, причем один из них учился в школе для умственно отсталых детей.

Таблица 2. Данные по оценке трудоспособности больных (n=82), n (%)

Table 2. Data assessing work capacity (n=82), n (%)

|

Показатель трудоспособности / |

1-я группа (незначительные психические нарушения) / |

2-я группа (выраженные психические нарушения) / |

|

Трудоспособны в своей профессии / Able to work in chosen profession |

4 (8,3) |

– |

|

Трудоспособны, но вынуждены из-за болезни выполнять более легкую работу / Able to work, but compelled to engage in less demanding tasks due to illness |

7 (14,5) |

– |

|

III группа инвалидности / Disability group III |

10 (20,8) |

– |

|

II группа инвалидности / Disability group II |

8 (16,6) |

19 (57,5) |

|

I группа инвалидности / Disability group II |

1 (2,0) |

6 (18,1) |

|

Продолжают учебу в школе / Continue school attendance |

15 (31,5) |

3 (9,9) |

|

Не учатся по болезни / Terminated education due to illness |

3 (6,2) |

5 (13,1) |

|

Всего / Total |

48* (100,0) |

33 (100,0) |

Примечание. * Больная в возрасте 4,5 года не представлена в таблице.

Note. * Тhe female patient aged 4.5 years is not included.

Оценка этиологических факторов эпилептических приступов / Assessment of etiological factors of epileptic seizures

В таблице 3 представлены вероятные этиологические факторы у обследованных больных 1-й и 2-й групп.

Таблица 3. Этиологические факторы височной эпилепсии (n=82), n (%)

Table 3. Etiological factors of temporal lobe epilepsy (n=82), n (%)

|

Этиологический фактор / |

1-я группа (незначительные психические нарушения) / |

2-я группа (выраженные психические нарушения) / |

|

Наследственные факторы / Genetic factors |

13* (26,5) |

10** (30,3) |

|

Патология беременности и родов у матери / Maternal pathology of pregnancy and delivery |

14 (28,5) |

9 (27,3) |

|

Тяжелые заболевания в детском возрасте / Severe childhood diseases |

11(22,4) |

4 (12,1) |

|

Черепно-мозговая травма / Traumatic brain injury |

6***(12,2) |

3*** (9,1) |

|

Прочие этиологические факторы / Other etiological factors |

3 (6,1) |

2 (6,1) |

|

Не установлен / Undetermined |

2 (4,8) |

5 (15,2) |

|

Всего / Total |

49 (100,0) |

33 (100,0) |

Примечание. * Один больной в раннем детстве

дополнительно перенес инфекционное заболевание;

в 7 случаях была также отмечена патология беременности и родов у матери.

** В раннем детстве имели различные инфекционные заболевания

с тяжелым течением.

*** Один из этих больных кроме черепно-мозговой травмы

также перенес тяжелое инфекционное заболевание.

Note. * One patient recovered from communicable disease in early childhood;

the pathology of pregnancy and delivery was also noted in seven paired patients’ mothers.

** Patients had a variety of severe communicable diseases in early childhood.

*** In addition to traumatic brain injury,

one of the patients had a severe communicable disease.

Патологии перинатального периода и родов у матери в виде эпилепсии придается ведущее значение [22–24]. В наших наблюдениях по данным анамнеза мы смогли выявить патологию беременности и родов у 30 больных (37,6%). Необходимо также отметить, что не у всех пациентов мы смогли выяснить акушерский анамнез. Кроме того, в 7 наблюдениях этиологический фактор вообще не был установлен.

Акушерско-гинекологический анамнез включал: попытки прерывания беременности (2 пациентки), опущение матки (2 пациентки), маточные кровотечения (2 пациентки), тяжелую преэклампсию (4 пациентки). У 2 пациенток родилась двойня, преждевременные роды имели место у 3 женщин, роды крупным плодом – у 3 женщин, в 9 наблюдениях имела место асфиксия новорожденных.

Обращает на себя внимание наследственная отягощенность у 23 больных (табл. 4). Влиянию генетических факторов в происхождении эпилепсии придавали значение многие авторы [5][19][23][24]. Они обнаружили преобладание заболеваемости эпилепсией у родственников больных ВЭ в сравнении с нелокализованными формами в 1,5 раза. В то же время наследственные факторы только определяют предрасположение ребенка к эпилепсии.

Таблица 4. Наследственная отягощенность у родственников

больных височной эпилепсией (n=23), n (%)

Table 4. Hereditary burden in relatives

of patients with temporal lobe epilepsy (n=23), n (%)

|

Вид наследственной отягощенности / Type of hereditary burden |

Мужчины / Males |

Женщины / Females |

Всего / Total |

|

Эпилепсия / Epilepsy |

7 (70) |

3 (23,2) |

10 |

|

Эпилептическая психопатия / Epileptic psychopathy |

2 (20) |

1 (7,6) |

3 |

|

Запойный алкоголизм / Periodic alcoholism |

1 (10) |

2 (15,3) |

3 |

|

Сомнамбулизм / Somnambulism |

– |

1 (7,6) |

1 |

|

Энурез / Enuresis |

– |

1(7,6) |

1 |

|

Мигрень / Migraine |

1 (10) |

2 (15,3) |

2 |

|

Психические заболевания / Mental illnesses |

– |

2 (15,3) |

2 |

|

Врожденная глухонемота / Congenital deaf-mutism |

– |

1 (7,6) |

1 |

|

Всего / Total |

10 (100) |

13 (100) |

23 |

Генетические факторы в генезе эпилепсии, по-видимому, занимают значительное место, и это подтверждается при хирургическом лечении пациентов с ВЭ. Наибольшее значение приобретает наследственная отягощенность у больных ВЭ с выраженными психическими нарушениями: она была нами отмечена в 1/3 случаев. Особенно неблагоприятное течение мы наблюдали у 6 больных из 2-й группы, где имело место сочетание двух этиологических факторов (табл. 5).

Таблица 5. Этиологические факторы у больных височной эпилепсией,

оперированных в возрасте 5–14 лет (n=24), n

Table 5. Etiological factors in temporal lobe epilepsy patients

operated at the age of 5–14 years old (n=24), n

|

Этиологический фактор / Etiological factor |

Возраст в момент операции, лет / |

Всего / Total |

||

|

0–5 |

6–10 |

11–15 |

||

|

Наследственные факторы / Congenital factors |

– |

2 |

4 |

6* |

|

Патология беременности и родов у матери / Maternal pathology of pregnancy and delivery |

1 |

2 |

7 |

10 |

|

Тяжелые инфекционные заболевания в детском возрасте / Severe infections in early childhood |

– |

– |

5 |

5 |

|

Черепно-мозговая травма / Traumatic brain injury |

– |

– |

1 |

1 |

|

Не установлен / Undetermined |

– |

– |

2 |

2 |

|

Всего / Total |

1 |

4 |

19 |

24 |

Примечание. * В 5 случаях также отмечена

патология беременности и родов у матери.

Note. * The pathology of pregnancy and delivery

was also noted in 5 of paired patients’ mothers.

Следует более подробно остановиться на вероятных этиологических факторах у детей, которые были оперированы в возрасте 5–14 лет. Как видно из таблицы 5, у больных, оперированных в детском возрасте, ведущим этиологическим фактором была патология в перинатальном периоде. Кроме того, 5 пациентов перенесли тяжело протекающие инфекции (корь, ветряную оспу, коклюш, скарлатину). Все обследованные до хирургического лечения в течение длительного времени страдали частыми ЭП – 5 и более в месяц.

Течение болезни / Course of disease

Применение противоэпилептических препаратов (ПЭП) в течение многих лет не приносило должного эффекта. Считали длительность заболевания с начала регулярных приступов. У 18 человек заболевание дебютировало общими судорожными пароксизмами в возрасте до 10 лет, а затем в течение 4–10 лет был отмечен светлый промежуток. У 2 больных имел место эпилептический статус как первое проявление, у 5 – фебрильные судороги, у 4 отмечен в тот период фокальный компонент в припадке.

Длительность заболевания к моменту операции показана в таблице 6. Как видно, длительность заболевания с момента начала регулярных приступов колебалась в довольно широких пределах. Хирургическое лечение проводили через 3 года после начала регулярных ЭП, при отсутствии эффекта от систематического применения ПЭП – в течение 2 лет.

Таблица 6. Распределение больных

по длительности заболевания к моменту операции (n=82), n (%)

Table 6. Patient distribution by disease duration at the time of surgery (n=82), n (%)

|

Длительность заболевания / |

1-я группа (незначительные психические нарушения) / |

2-я группа (выраженные |

|

3–5 лет / 3–5 years |

17 (34,6) |

6 (18,1) |

|

6–10 лет / 6–10 years |

18 (36,7) |

11 (33,3) |

|

11–15 лет / 11–15 years |

11 (22,4) |

7 (21,2) |

|

16–20 лет / 16–20 years |

2 (4,4) |

8 (24,2) |

|

21–25 лет / 21–25 years |

– |

1 (3,1) |

|

26–30 лет / 26–30 years |

– |

– |

|

Более 30 лет / >30 years |

1 (2,1) |

– |

|

Всего / Total |

49 (100,0) |

33 (100,0) |

Характеристика пароксизмального синдрома / Characteristics of paroxysmal syndrome

В плане топической диагностики эпилептогенного очага в пределах височной доли ведущее место принадлежит пароксизмальному синдрому. В структуре пароксизмальных нарушений различают продромальные явления, ауру, припадочный период и состояние после ЭП.

Наиболее редко встречаются продромальные явления (15 больных), указывающие на приближение приступа. Продром обычно характеризуется сниженным фоном настроения, смутным тревожным ожиданием наряду с вегетативными дисфункциями (нарушение сна, жажда, анорексия, мигренозные головные боли). У данных пациентов риск развития психологических проблем, таких как депрессия, тревога и психоз, значительно выше, чем в популяции [21][25][26].

Виды оперативных вмешательств и стороны операции представлены в таблицах 7, 8.

Таблица 7. Виды оперативных вмешательств у больных височной эпилепсией (n=82)

Table 7. Types of surgical intervention in patients with temporal lobe epilepsy (n=82)

|

Вид оперативного вмешательства / Type of surgical intervention |

Количество операций, n / Number of surgeries, n |

|

Субпиальная резекция коры височной доли / Subpial resection of temporal cortex |

2 |

|

Передняя височная лобэктомия с резекцией медиобазальных структур (миндалевидного ядра и гиппокампа) / Anterior temporal lobectomy with resection of mediobasal structures (amygdaloid nucleus and hippocampus) |

53 |

|

Расширенная височная лобэктомия с резекцией коры островка и лобной покрышки / Extended temporal lobectomy with resection of insular cortex and frontal operculum |

7 |

|

Комбинированная стереотаксическая деструкция очага височной доли на одной стороне с передневисочной лобэктомией на другой стороне / Combined stereotaxic destruction of ipsilateral temporal lobe focus with contralateral anterior temporal lobectomy |

2 |

|

Диагностические стереотаксические операции с интрацеребральным введением электродов / Diagnostic stereotaxic operations with intracerebral electrode insertion |

18 |

Таблица 8. Стороны оперативного вмешательства

у больных височной эпилепсией (n=82), n

Table 8. Anatomical sides for surgical intervention

in patients with temporal lobe epilepsy (n=82), n

|

Сторона оперативного вмешательства / Anatomical side for surgical intervention |

1-я группа (незначительные психические нарушения) / Group 1 (mild mental disorders) |

2-я группа (выраженные психические нарушения) / Group 2 (severe mental disorders) |

|

Левая / Left |

22 |

11 |

|

Правая / Right |

27 |

22 |

|

Всего / Total |

49 |

33 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION

Таким образом, для больных ВЭ характерна сексуальная дисгармония с преобладанием гипосексуальности. У пациентов с началом заболевания на первом десятилетии жизни мы наблюдали в последующем развитие сексуального инфантилизма. По нашим данным, гиперсексуальность и сексуальные извращения наиболее характерны для больных с выраженными психическими нарушениями.

В то же время в группе с выраженными психическими нарушениями после ОВД, удаления эпилептогенного очага сексуальные расстройства регрессировали у небольшой части больных. Хорошие результаты в этой группе были получены у пациентов, имевших до операции гиперсексуальность, которая прошла у них с прекращением ЭП.

Половые расстройства у больных с поражением медиобазальных отделов височной области, по нашим данным, встречаются довольно часто – в 63,3% случаев. Сексуальный анамнез, данные объективного обследования и результаты специальных методов исследования позволяют утверждать, что половые расстройства у больных ВЭ связаны с вовлечением в процесс ядер гипоталамуса, который, в свою очередь, вызывает патологические сдвиги в половых железах.

1. Борейко В.Б. Психические нарушения в показаниях и отдаленный результат хирургического лечения больных височной эпилепсией. Дис. … канд. мед. наук. Свердловск; 1973.

Список литературы

1. Maclean P.D. The limbic system and its hippocampal formation; studies in animals and their possible application to man. J Neurosurg. 1954; 11 (1): 29–44. https://doi.org/10.3171/jns.1954.11.1.0029.

2. Blumer D., Wolker E. Sexual behavior in temporal lobe epilepsy. A study of the effects of temporal lobectomy on sexual behavior. Arch Neurol. 1967; 16 (1): 37–43. https://doi.org/10.1001/archneur.1967.00470190041005.

3. Wolker A.E. Recent memory impairment in unilateral temporal lesions. AMA Arch Neurol Psychiatry. 1957; 78 (6): 543–52. https://doi.org/10.1001/archneurpsyc.1957.02330420003001.

4. Хаит Н.З., Хаит С.Е. Сексуальная патология у мужчин при височной эпилепсии. В кн.: Височная эпилепсия. Материалы Всероссийской конференции невропатологов, психиатров и нейрохирургов. Тюмень; 1970: 122–4.

5. Карлов В.А. Эпилепсия у детей и взрослых женщин и мужчин: Руководство для врачей. 1-е изд. М.: Медицина; 2010: 720 с.

6. Gastaut H., Morin G., Lesevre N. Behavior of psychomotor epileptics between seizures; disorders of general activity and sociability. Ann Med Psychol (Paris). 1955; 113 (1): 1–27 (in French).

7. Klüver H., Bucy P.C. An analysis of certain effects of bilateral temporal lobectomy in the rhesus monkey, with special reference to “psychic blindness”. J Psychol. 1938; 5 (1): 33–54. https://doi.org/10.1080/00223980.1938.9917551.

8. Pilleri G. The Klüver–Bucy syndrome in man. A clinico-anatomical contribution to the function of the medial temporal lobe structures. Psychiatr Neurol (Basel). 1966; 152 (2): 65–103.

9. Poeck K. The Klüver–Bucy syndrome in man. In: Frederiks J.A. (Ed.) Handbook of clinical neurology. New York: Elsevier; 1985: 257–63.

10. Janati A. Klüver–Bucy syndrome in Huntington’s chorea. J Nerv Men Dis. 1985; 173 (10): 632–5. https://doi.org/10.1097/00005053198510000-00010.

11. Wood C.D. Behavioral changes following discrete lesions of temporal lobe structures. Neurology. 1958; 8: 215–20.

12. Maclean P.D. The limbic system (“visceral brain”) and emotional behavior. AMA Arch Neurol Psychiatry. 1955; 73 (2): 130–4. https://doi.org/10.1001/archneurpsyc.1955.02330080008004.

13. Yamada T., Greer M.A. The effect of bilateral ablation of the amygdala on endocrine function in the rat. Endocrinology. 1960; 66: 565–74. https://doi.org/10.1210/endo-66-4-565.

14. Адо А.Д., Ишимовa Л.М. (ред.) Патологическая физиология. 2-е изд. М.: Медицина; 1980: 520 c.

15. Попов С.В. Эректильная дисфункция при заболеваниях головного мозга. Русский медицинский журнал. 2014; 22 (4): 272.

16. Астафьева Л.И., Жуков О.Б., Кадашев Б.А. и др. Нарушения репродуктивной функции и возможности сохранения фертильности мужчин с доброкачественными и злокачественными опухолями головного мозга. Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. 2019; 83 (2): 59–65. https://doi.org/10.17116/neiro20198302159.

17. Замбржицкий И.А. Лимбическая область большого мозга. М.: Медицина; 1972: 117–28.

18. Leeds N.E., Kieffer S.A. Evolution of diagnostic neuroradiology from 1904 to 1999. Radiology. 2000; 217 (2): 309–18. https://doi.org/10.1148/radiology.217.2.r00nv45309.

19. Шефер Д.Г. Общие вопросы клиники, диагностики и хирургического лечения височной эпилепсии. В кн.: Височная эпилепсия. Материалы Всероссийской конференции невропатологов, психиатров и нейрохирургов. Тюмень; 1970: 3–7.

20. Земская А.Г. Особенности клинического течения эпилепсии и постнатальной травмы и хирургическая тактика. В кн.: Эпилепсия. Материалы межобластной Конференции невропатологов, нейрохирургов и психиатров Западной Сибири и Урала. Омск; 1967: 166–9.

21. Шагина В.Н., Блохина И.И., Серов И.С. Состояния, развивающиеся при повреждении гипоталамуса. Молодой ученый. 2019; 36: 28–30.

22. Крылов В.В. Хирургия эпилепсии. М.: АБВ-пресс; 2019: 408 c.

23. Давиденков С.Н. Эпилептические припадки при поражении височной доли. В кн.: Давиденков С.Н. Клинические лекции по нервным болезням. Т. 1. Л.: Медгиз; 1952: 5–23.

24. Rathore C., Radhakrishnan K. Epidemiology of epilepsy surgery in India. Neurol India. 2017; 65 (Suppl.): S52–9. https://doi.org/10.4103/neuroindia.NI_924_16.

25. Charyton C., Elliott J.O., Lu B., Moore J.L. The impact of social support on health related quality of life in persons with epilepsy. Epilepsy Behav. 2009; 16 (4): 640–5. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2009.09.011.

26. Гельгорн Э., Луфборроу Г.Н. Эмоции и эмоциональные расстройства. Нейрофизиологическое исследование. М.: Мир; 1966: 672 с.

Об авторах

Д. Г. ШеферРоссия

Шефер Давид Григорьевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии

ул. Репина, д. 3, Екатеринбург 620028

А. С. Шершевер

Россия

Шершевер Александр Сергеевич – д.м.н., профессор, врач-нейрохирург, невролог, заместитель главного врача по научной работе

ул. Соболева, д. 29, Екатеринбург 620036

В. Б. Борейко

Россия

Борейко Валерий Болеславович – к.м.н., врач-психиатр

ул. Соболева, д. 25, Екатеринбург 620036

А. В. Клейн

Россия

Клейн Алексей Вениаминович – к.м.н., врач-патоморфолог

ул. Соболева, д. 25, Екатеринбург 620036

Е. В. Сорокова

Россия

Сорокова Елена Вадимовна – к.м.н., врач-невролог, эпилептолог, главный врач

ул. Начдива Васильева, д. 34, Екатеринбург 620043

Рецензия

Для цитирования:

Шефер Д.Г., Шершевер А.С., Борейко В.Б., Клейн А.В., Сорокова Е.В. Сексуальные нарушения у больных височной эпилепсией до и после хирургического лечения. Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2023;15(3):210–221. https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2023.148

For citation:

Shefer D.G., Shershever A.S., Boreyko V.B., Klein A.V., Sorokova E.V. Sexual disorders among temporal lobe epilepsy patients preand post-surgery. Epilepsy and paroxysmal conditions. 2023;15(3):210–221. https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2023.148

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.