Перейти к:

Стигматизация эпилепсии

https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2024.181

Аннотация

Эпилепсия относится к одним из наиболее древних заболеваний. Пациенты, страдающие эпилепсией, с античных времен сталкивались с проблемой стигматизации и дискриминации, т.к. медицинские знания в то время были ограниченны и болезнь связывали с различными мистическими и мифическими явлениями, а лечение отсутствовало. Статья широко освещает вопросы стигматизации эпилепсии, охватывая весь продолжительный исторический путь заболевания и обозначая явление стигматизации как серьезную социально значимую проблему. Многие больные эпилепсией страдают не только из-за симптомов болезни, но и из-за общественной дискриминации, что значительно снижает их качество жизни и приводит к социальной дезадаптации. К сожалению, в настоящее время проблема стигматизации эпилепсии полностью не исчезла и осталась не только в развивающихся, но и развитых странах. Цель данной работы заключалась в демонстрации актуальности этого вопроса и повышении осведомленности о нем. Времена, когда пациенты с эпилепсией считались одержимыми духами, проклятыми и неизлечимыми, остались далеко позади, и в современном обществе любая форма социальной дискриминации таких людей недопустима.

Для цитирования:

Улитин А.Ю., Василенко А.В., Исмаилов С.Г., Чудиевич С.Н., Солтанов С.Х., Гагиев А.З., Холодова М.А., Голикова А.С., Лихачев М.А., Булаева М.А., Улитин Г.А. Стигматизация эпилепсии. Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2024;16(2):157-168. https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2024.181

For citation:

Ulitin А.Yu., Vasilenko А.V., Ismailov S.G., Chudievich S.N., Soltanov S.Kh., Gagiev А.Z., Kholodova М.А., Golikova А.S., Likhachev М.А., Bulaeva М.А., Ulitin G.А. Stigmatization of epilepsy. Epilepsy and paroxysmal conditions. 2024;16(2):157-168. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2024.181

…в конце концов эпилептик начинает занимать свое место как полноправный член общества.

У. Пенфилд

ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION

История эпилепсии весьма примечательна по многим причинам. Являясь одной из самых древних болезней, она дает нам возможность на протяжении столетий проследить развитие медицины и других естественных наук в целом, а специфическое (как правило, негативное) отношение социума в разные исторические периоды к больным эпилепсией позволяет изучить особенности эволюции как самого общества, так и его культурных институтов.

Вокруг эпилепсии издавна нагромождались различные мистические воззрения и религиозные предубеждения, и длительное время это заболевание связывали с влиянием сверхъестественных сил. Если в Древней Греции эпилепсию и называли «священной болезнью», то во времена Средневековья (особенно раннего) более распространенным был термин «демоническая болезнь» (лат. morbus demonicus), объясняющий ее течение вселением злого духа в тело и душу больного, и это воззрение просуществовало много веков. Впрочем, уже в Древнем Риме (да и в Древней Греции тоже) в отношении эпилепсии и самих заболевших над сочувствием или жалостью преобладали такие эмоции, как отвращение и страх, а старинные латинские определения включали термины «презренный», «криминальный», «опасный», «смертоносный», «безумный», «отвратительный». Люди не только придавали эпилепсии значение сопутствующей стигмы, но и самих больных подвергали определенному остракизму [1–5].

Такое отношение к больным эпилепсией получило название стигматизации. Стигматизация (от греч. στíγμα – «ожог», «укол», «клеймо» или лат. stigma – «признак», «открытая рана») означает клеймение, нанесение стигмы, а в некоторых смыслах – навешивание социальных ярлыков, связывание какого-либо качества или признака (как правило, отрицательного) с определенной группой людей. Можно обозначить стигматизацию и как предвзятое отношение к чему-либо, основанное на стандартах, принятых в обществе как норма. Стигматизация заболевания подразумевает признание какой-то частью социума неполноценности и ущербности больных, а сама болезнь рассматривается как нечто позорное и постыдное. От стигматизации недалеко и до дискриминации – ущемления либо лишения человека его социальных прав. К счастью, с течением времени меняется общество, трансформируется понятие нормы и явления стигматизации или исчезают, или уменьшаются [6][7].

ПОНЯТИЕ СТИГМАТИЗАЦИИ / THE CONCEPT OF STIGMATIZATION

Проблема стигматизации (в первую очередь, психически больных) получила разработку с введением американским социологом E. Goffman понятия стигмы. В 1963 г. вышла его книга «Стигма. Об особенностях искалеченной личности», посвященная первым комплексным исследованиям вопросов стигматизации, в которой автор определил стигматизацию как «состояние человека, лишенного полного социального признания», выделив основные критерии данного понятия [8]. Он описал три типа стигм:

- телесные уродства;

- такие девиации, как психиатрический диагноз, наркомания, суицидальные попытки;

- маргинальные социальные и политические положения.

Все эти стигмы имеют одну общую черту – «неправильного индивида» (англ. spoilt identity), влияющую и на самосознание этих людей, и на восприятие их социумом [9]. E. Goffman считал, что стигматизации подвергаются не все нежелательные особенности, а только те из них, которые в представлении группы несовместимы с образом индивида, с тем, «каким он должен быть». Он акцентировал внимание на том, что стигма – это не естественная маркировка менее достойного, а результат социального приписывания. Стигматизация, в понимании автора, является проекцией на индивида или группу суждений о том, что является «недостойным», «неподходящим». Он дал и еще одно определение стигмы – «атрибут, который глубоко дискредитирует» [8]. А, например, сотрудники Института психиатрии Великобритании считают, что стигма достаточно полно определяется тремя словами: невежество, предрассудок и дискриминация.

В современном мире понятия «стигма», «стигматизация» рассматриваются чаще всего с социальных позиций. B.G. Link и J.C. Phelan (2001 г.) полагают, что стигма «характерна для лиц, которые противоречат норме социальной единицы», где «норма» определяется как «общее убеждение, что человек должен вести себя определенным образом» [10]. P. Byrne (2000 г.) указывает, что «стигматизированные индивиды обладают (или считается, что обладают) определенным атрибутом, или характеристикой, передающей социальную идентичность, которая девальвирована в конкретном социальном контексте» [11].

Изучаются роль личности больного в патогенезе самостигматизации, причины его восприимчивости к стигме. Различают внешнюю (дискриминацию) и внутреннюю стигматизацию (самостигматизацию). Дискриминация формируется в результате негативного отношения к больному со стороны, самостигматизация – из-за снижения самооценки пациента под влиянием этих же представлений. Cогласно введенному В. Link и J.C. Phelan (2001 г.) понятию самостигматизации процесс формирования новой идентичности имеет определенный механизм развития и включает ряд последовательных этапов, приводящих к принятию пациентом своей роли [10]. J.L. Dell (1986 г.) определяет стигму как «отношение между особенностями индивида и девальвационным обществом, обусловливающим эти особенности» [12].

Несомненно, определенное значение в признании неполноценности больных эпилепсией имеют сложившиеся негативные стереотипы как в общественном сознании, так и среди самих пациентов. И разумеется, решающим фактором для формирования стигмы является роль общества, в частности структур власти [13–18].

СТИГМАТИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ ЭПИЛЕПСИЕЙ, В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ / STIGMATIZATION OF EPILEPTIC PATIENTS IN HISTORICAL ASPECT

Проблема эпилепсии чрезвычайно актуальна не только потому, что заболеванием страдает огромное количество людей (до 1% населения планеты – около 60 млн человек) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает его одной из главных проблем общественного здравоохранения, но и потому, что только 8–10% больных нуждаются в стационарной помощи, а остальные наблюдаются амбулаторно, причем из них около 60% являются вполне трудоспособными и работают в коллективах среди здоровых людей [11][19]. Эпилепсия оказывает значительное негативное влияние на жизнь пациентов, а социальные проблемы при этом заболевании во многом перевешивают медицинские. Хотя отношение общества к нему варьируется от страны к стране и от культуры к культуре, нередко социальная изоляция пациентов с эпилепсией в результате их стигматизации труднее поддается коррекции, чем сами приступы.

Социальная адаптация и стигматизация эпилептиков связаны и с такими факторами, как отношение пациентов к своему недугу, чувство ущербности и замкнутости, смирение с мыслью о болезни, неуверенность в себе, понимание своей зависимости от окружающих (и в то же время отрицание ее) и пр. Исследования последних лет показали, что в обществе отмечается определенный прогресс в отношении к больным эпилепсией. Особенно это заметно в развивающихся странах, где все же стигматизированными остаются три четверти больных. Вместе с тем следует отметить, что даже в развитых странах такие люди испытывают чувство тревоги и страха перед обществом, что, в свою очередь, ограничивает их социальную активность [12][20–22]. По данным В.А. Михайлова (ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева»), большинство пациентов (78,6%) воспринимают эпилепсию как неизлечимое заболевание, а 71,1% предпочли бы скрыть свой недуг от окружающих, причем наиболее стигматизированными оказались больные в возрасте старше 45 лет1.

Несмотря на то что медицина весьма существенно продвинулась в понимании природы эпилепсии, социальные концепции в отношении этого заболевания сильно отставали и отстают от медицинских. Люди, страдающие эпилепсией, могут по-прежнему сталкиваться с серьезными ограничениями своих экономических, социальных и культурных прав. Они испытывают многочисленные неудовлетворенные потребности (и даже дискриминацию) в области гражданских прав, образования, занятости, жилищных и общинных услуг, доступа к определенным профессиям и надлежащему медицинскому обслуживанию. Феномен стигмы прослеживается и в языковой культуре. Согласно многочисленным исследованиям, термин «эпилептик» воспринимается обществом более негативно, чем «человек с эпилепсией», и носит дискредитирующий характер. При этом следует отметить, что значительное число пациентов страдают от стигматизации в большей степени, чем от самих проявлений заболевания [23–25]. Можно привести слова Гру Харлем Брунтланн (Генерального директора ВОЗ в 1998–2003 гг.): «…около 50 млн человек болеют эпилепсией. Многие из них – молча и в одиночестве, поскольку помимо физических страданий до настоящего времени существует определенная стигматизация этого заболевания, ведущая к изоляции пациентов от общества и появлению у них чувства ложного стыда».

Негативное отношение к эпилептикам существовало во все времена. Поскольку эпилептические приступы почти всегда внезапны и нередко носят драматический характер, неудивительно, что общество относилось к пациентам с эпилепсией с определенным страхом и чувством растерянности, некоторой отчужденностью или даже с ужасом и отвращением. Это было обусловлено и такими причинами, как отсутствие у больных самоконтроля во время приступа и спутанность сознания в постиктальный период. К примеру, древние евреи не женились на женщинах, у которых в семье были больные эпилепсией. Древнегреческий философ и естествоиспытатель Теофраст (371–287 гг. до н.э.) писал: «…когда кто-нибудь видит сумасшедшего или эпилептика, он вздрагивает и плюет в его сторону». А сами больные греки, веря в дурное происхождение эпилепсии, чтобы предотвратить припадки, плевали себе за пазуху. В Древнем Риме прикосновение больного эпилепсией считалось нечистым и следовало плюнуть на него, чтобы избежать заражения, а в Древней Индии в таких ситуациях принято было очищать тело посредством клизм, мытья и использования рвотных средств. Плиний значительно позже добавлял: «…в случае эпилепсии мы плюемся, таким образом избавляясь от инфекции». Никто не решался есть с больным из одной тарелки и пить из одной кружки, чтобы не «заразиться», а самих несчастных эпилептиков изолировали от общества, высылали в отдаленные места, называли одержимыми дьяволом и изгоняли из храмов [8][26–29]. Не вполне уверены, следует ли считать это стигматизацией, но во всем древнем мире (хоть в Вавилоне, хоть в Афинах, хоть в Риме) рабы, больные эпилепсией, считались «порченым» товаром и могли быть возвращены продавцу. Современник Галена писатель Апулей, говоря о мальчике-рабе, страдавшем судорогами, указывал, что только здоровые и чистые люди могут быть рупором богов, а эпилептики для этого не годятся.

Магическая концепция, согласно которой эпилепсия расценивалась как заразная болезнь, делала жизнь эпилептика тяжелой, накладывая на нее ощутимую социальную стигматизацию. Многие больные, предчувствуя наступление приступа, стремились найти уединенное место, чтобы избежать внимания или даже насмешек толпы, поскольку эпилепсия считалась болезнью позорной и стыдной, указывала на эпилептиков как на лиц, согрешивших против божеств, в частности навлекших на себя гнев Луны. Да и само зрелище тонико-клонического приступа (согласимся, неприятное для глаз обычных людей) вызывало не только жалость к больным, но и определенное чувство отвращения (особенно если припадок сопровождался непроизвольной эвакуацией содержимого кишечника и мочевого пузыря). Наибольшей стигматизации эпилептики подвергались в Средние века, тогда же появились и новые названия эпилепсии – «горестное страдание», «наказание Христа», «дурная болезнь», «черная болезнь». «Дегенерат», «лунатик», «слабоумный», «опасный», «смертоносный», «безумный», «отвратительный» – эти оскорбительные эпитеты не раз звучали в адрес больных эпилепсией. Кроме того, эпилепсия считалась болезнью неприличной. Вспомним, как персонаж пьесы Шекспира «Король Лир» Кент говорит презираемому Освальду: «Чума на твою эпилептическую физиономию!» Все приведенные выше названия отчетливо отражают мнение большинства об этой болезни и отношение социума к больным [29][30]. Согласно Гектору Боэсу (XVI в.), древние шотландцы кастрировали мужчин, страдающих заболеваниями, передающимися по наследству, к которым относили и эпилепсию, а женщин не допускали к общению с мужчинами, если же женщина оказывалась беременной, ее могли похоронить заживо.

В эпоху Просвещения европейское медицинское сообщество уже не считало причиной эпилептических приступов божественное вмешательство, ученые стали искать причины возникновения заболевания и способы его более эффективного лечения. Однако больным эпилепсией все еще жилось очень непросто – их избегали, а в больницах изолировали от других пациентов, считая эпилепсию заразным заболеванием. Общество, как и многие врачи, продолжало относить эпилептиков к группе душевнобольных. Людям, страдающим эпилепсией, приходилось бороться и выживать в условиях нескончаемых попыток «здоровых» людей уничтожить их, словно они носители какой-то позорной болезни. Вплоть до XX в. их неоднократно предлагали кастрировать, чтобы избавить человечество от этого недуга. Более того, официальная медицина настаивала на их стерилизации, считая эпилепсию наследственной, – в Германии и США подобная практика существовала еще в 1930-е гг. Апогея принудительная стерилизация достигла уже в нацистских евгенических программах 1930–1940-х гг. В 1933 г. в Третьем Рейхе был даже принят закон «О предотвращении потомства с наследственными заболеваниями». А в 1939 г. там же были определены «формы жизни, недостойные жизни» (среди которых числились и больные эпилепсией) и созданы шесть эвтаназийных центров, успевшие умертвить 300 тыс. человек. В американском высшем обществе XIX в. причиной эпилепсии часто считали сифилис, безумие и мастурбацию. Уже в близкие нашей современности годы во многих странах (в т.ч. считающих себя цивилизованными) действовали законы, которые запрещали брак с больными эпилепсией, а также возможность для них иметь детей [31–33].

В XIX в., когда неврология наконец стала самостоятельной дисциплиной, отделившись от психиатрии, концепция эпилепсии как расстройства головного мозга стала более широко распространенной, особенно в Европе и Северной Америке. Это помогло уменьшить стигму, связанную с заболеванием. В 1857 г. сэр Чарльз Лококк в качестве первого в мире эффективного противоэпилептического препарата применял соединение брома, которое стало широко использоваться в Европе и Северной Америке во второй половине XIX в., приведя к улучшению клинического состояния пациентов и более терпимому отношению общества к болезни. До этого времени в Европе не существовало специальных учреждений для лечения больных эпилепсией и в случаях, когда они не могли получить адекватный уход в своих семьях или заболевание отличалось тяжелым течением, их отправляли в тюрьмы, дома для умалишенных или даже в бывшие лепрозории. Только начиная с 1860-х гг. в ряде стран (Германия, Нидерланды, Великобритания и Франция) были созданы специальные заведения, где эпилептики могли получать необходимый уход (и, насколько это было возможно, – лечение) [10][34][35]. Обычно эти учреждения оказывались изолированы от общественных взглядов и располагались в провинциальных городках. В одну из таких лечебниц в начале XX в. был помещен младший ребенок английской королевской четы Марии и Георга V – принц Джон. Несчастный мальчик страдал эпилепсией и считался позором семьи. После установления диагноза его увезли в Сандрингэм и больше никогда о нем не вспоминали – возможность развития эпилептического приступа на публике могла бросить тень на королевский дом. Вероятно, эпилепсия и послужила причиной его смерти в 13-летнем возрасте. Были вынуждены провести жизнь в своих частных резиденциях шведские принцы Эрик и Иоанн, также страдавшие эпилепсией [36].

Вместе с тем историки медицины отмечают, что период организации психиатрических больниц в XIX в. привел к новой фазе в деле изучения эпилепсии. Появилось больше возможностей для изучения клинических симптомов, в литературе стали реже встречаться представления о воздействиях луны и вообще о магических причинах заболевания. С другой стороны, поскольку в психиатрические лечебницы обычно поступали лишь пациенты, страдавшие особенно тяжелыми формами эпилепсии (чаще всего со сформированной энцефалопатией), начало распространяться мнение о крайне неблагоприятном прогнозе, обязательном последующем развитии психических нарушений и высокой смертности больных. Такое преувеличенно мрачное воззрение на заболевание стали переносить и на всех вообще больных эпилепсией, даже на таких, состояние которых не требовало помещения в специальные стационары [36–39].

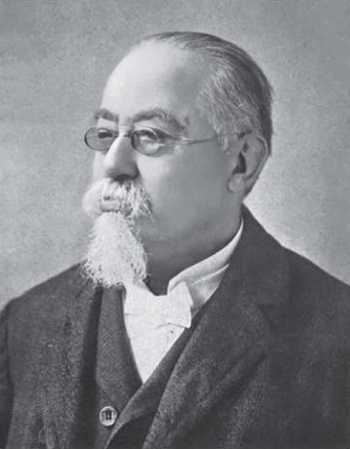

Отрицательное влияние на представление об эпилепсии и на отношение общества к таким больным оказала книга французского психиатра Б.А. Мореля «О вырождении». Его концепция о наследовании помешательства и об отождествлении страдающих эпилепсией с дегенератами, несомненно, принесла большой вред и науке, и, особенно, больным. Морель, а затем и его последователи относили все психические отклонения на счет дегенеративной наследственности. Создатель антропологической школы итальянский психиатр Чезаре Ломброзо (рис. 1) впал в другую крайность – в 1876 г. он высказал мнение, что эпилепсия присуща гениям и их творчество является формой дегенеративного психоза [40]. Гении и эпилептики имеют много общих черт – наследственность, склонность к агрессии, преступности, суициду, бродяжничеству, религиозность. Также им свойственны жестокость и безнравственность. Исходя из этих умозаключений, Ломброзо сделал вывод, что люди с эпилепсией более склонны к насилию и преступлению. Таким образом, если Морель относил больных эпилепсией к дегенератам, то Ломброзо приравнивал их к преступникам. Эта точка зрения также надолго завладела умами общественности, а работы Ломброзо сыграли не последнюю роль в том, что эпилепсия продолжала восприниматься как клеймо.

Рисунок 1. Чезаре Ломброзо (1835–1909), итальянский врач-психиатр,

родоначальник антропологического направления в криминологии

Figure 1. Cesare Lombroso (1835–1909), Italian psychiatrist,

founder of the anthropological criminology

Примечательно, что уже в XX в. в США состоялось немало процессов, в которых убийцы-эпилептики были оправданы или приговорены к незначительным срокам нахождения в психиатрических лечебницах на основании постулатов, заложенных в свое время Ломброзо. Этому способствовал и тот факт, что в начале ХХ в. в медицинскую литературу вошел термин «эпилептический характер», подразумевающий определенные черты патологической личности – упрямство, эгоцентричность, агрессивность, мелочность [41].

Рост озабоченности по поводу увеличения количества таких процессов привел к организации в 1980 г. Международного семинара по агрессии и эпилепсии, который попытался урегулировать эти вопросы. Впрочем, последние исследования показали, что в процентном соотношении среди заключенных в тюрьмах больных эпилепсией примерно столько же, сколько и на свободе. Доказано, что люди, страдающие эпилепсией, способны ко всему тому, к чему способны и здоровые люди, и нельзя рассматривать их через линзу инвалидности.

СТИГМАТИЗАЦИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ / STIGMATIZATION NOWADAYS

Как ни прискорбно, но и в наши дни дискриминация и стигматизация эпилептиков остаются, а эпилепсия является не только заболеванием, но и в определенном смысле «социальной меткой». Отношение к таким больным сохраняет черты стигматизации во многих развивающихся странах, преимущественно в Африке. К примеру, в Камеруне, Либерии, Свазиленде и Синегале все еще верят, что больные эпилепсией одержимы дьяволом или злыми духами, хотя в Синегале, в отличие от большинства стран, эпилептики пользуются большим уважением. В сверхъестественные причины эпилепсии верят 44,3% жителей Бенина и 25% пакистанцев в Карачи [42]. Все еще существуют такие предрассудки, как вера в заразность эпилепсии, в то, что она вызывает импотенцию и рак, или же в такие способы прекращения приступов, как обнюхивание обуви. В Индии, особенно в сельской местности, чтобы изгнать злых духов из больных, несчастных привязывают к дереву, избивают и морят голодом. При этом рекомендуется, отрезав часть волос на их голове, обливать их соком, выжатым из лимонов. Похожие методы «лечения» существуют и в Непале, и в Индонезии.

Степень стигматизации варьируется в разных странах – возможно, из-за различной степени осведомленности общества о заболевании. Высокий уровень интернализованной стигмы связан с низким социально-экономическим статусом, семейным положением, безработицей, отсутствием медицинской грамотности, несоблюдением предписанного лечения, сокрытием диагноза, частотой приступов. Женский пол, ранний возраст начала заболевания, наличие генерализованных тонико-клонических приступов также повышают вероятность стигматизации [43–47]. Впрочем, и в странах Запада ситуация далека от идеальной. В США (штат Кентукки) 54% родителей больных эпилепсией детей не понимают причин ее развития, а проведенное в Германии в 1996 г. исследование показало, что 20% респондентов считают эпилепсию формой психического заболевания. Опрос, выполненный в группе специалистов (включая врачей, социальных работников и психологов) Англии и Ирландии, выявил, что 15% респондентов верят в существование эпилептической личности, а еще 32% полагают, что эпилепсия влияет на интеллектуальную работоспособность. Ряд исследований, проведенных в Германии и Италии, показывает, что из больных эпилепсией в трудоспособном возрасте только 40–60% трудоустроены, 15–20% являются безработными, а 20% рано выходят на пенсию [48].

По данным M. Chesaniuk et al. (2014 г.), почти треть (31%) пациентов умалчивает о своем диагнозе сразу после его обнаружения, а более чем две трети (69%) не говорят о нем в течение всей своей жизни, более половины (53%) подростков с эпилепсией скрывают свое заболевание, а 70% пациентов редко или никогда не обсуждают последствия болезни [49]. Из-за сокрытия информации люди с эпилепсией часто страдают от самостигматизации без реального опыта дискриминации. По данным исследования представлений об эпилепсии, проведенного среди пациентов в Китае [50], 81% из них считали, что во время приступа погибают клетки головного мозга, 29% полагали, что опасно принимать ванну или душ в одиночку, и более 70% пациентов были убеждены, что противоэпилептические препараты «влияют на память и вредят внутренним органам». В Болгарии 67% опрошенных ответили, что эпилепсия вызвана генетическими причинами [51], а исследования, проведенные в США, показали, что пациенты, которые считают генетический фактор причиной эпилепсии, скептически относятся к своей способности учиться и работать, а также к перспективе вступления в брак. В свою очередь, люди, которые знают причины своей болезни, испытывают меньше страха, имеют позитивный настрой и бо́льшую уверенность в борьбе с заболеванием [52][53]. При этом пациенты с эпилепсией хотят больше узнать о своей болезни, в особенности в первые два года после проявления заболевания. Установлена положительная корреляция между воспринимаемой стигмой и депрессией, беспокойством, неврозами, снижением самооценки, более длительным периодом протекания эпилепсии. Даже больные, находящиеся несколько лет в ремиссии, продолжают испытывать стигматизацию.

Сравнение пациентов с инвалидностью и без нее продемонстрировало, что наличие инвалидности действует как мощный стигматизирующий фактор, который приводит к вытеснению больного из общества, уменьшает самооценку и развивает внешний локус контроля в отношении его способностей и здоровья. Инвалидность обусловливает социальную дезадаптацию и снижение мотивации. Опрос в Москве, в котором участвовали подростки и взрослые с эпилепсией, позволил выделить четыре фактора, влияющие на стигматизацию пациентов: индивидуальные особенности, действия и отношения в группе, влияние препарата и отношение больного к его приему, отношения в семье и отношение семьи к болезни. Основным фактором стигматизации у подростков оказались взаимоотношения в семье и реакция семьи на болезнь.

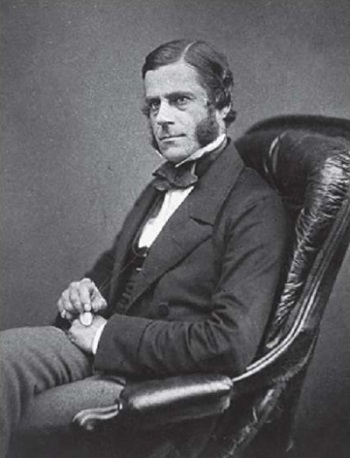

В середине XIX в. в Англии преобладала точка зрения, не сильно изменившаяся со времен врача викторианской эпохи сэра Э. Сивекинга (рис. 2), который написал в своем исследовании «Об эпилепсии» в 1858 г.: «…супружество может стать причиной развития эпилепсии, учитывая ее способность передаваться по наследству, поэтому мы обязаны рекомендовать эпилептикам никогда не вступать в брак». Закон, запрещающий людям с эпилепсией вступать в брак, в Великобритании был отменен только в 1971 г. (!), помимо этого брак мог быть с легкостью расторгнут, если одного из супругов признавали подверженным «рецидивирующим приступам безумия или эпилепсии». Всего годом ранее подобный закон был отменен в Финляндии.

Рисунок 2. Эдвард Сивекинг (1816–1904), английский врач

Figure 2. Edward Sieveking (1816–1904), English physician

В конце XIX – начале XX в. в Америке действовали жестокие законы, касающиеся больных эпилепсией. В 1895 г. в Коннектикуте был одобрен закон, запрещающий больным эпилепсией вступать в брак. В течение следующих 44 лет этот закон поддержали восемнадцать других штатов. В 1907 г. в штате Индиана был впервые принят закон о принудительной стерилизации больных эпилепсией (выполнялись операции по перевязыванию семенных канатиков или фаллопиевых труб). Во многих штатах врачи должны были извещать государственные власти обо всех случаях эпилепсии, как это делалось в отношении оспы и сифилиса. Довольно долго существовавшая точка зрения, что эпилепсия – это обязательно наследственное заболевание и что «эпилептик рождает эпилептика», привела к тому, что в США в 1930-х гг. концепция евгеники стала значимой проблемой в борьбе с эпилепсией. В 1936 г. Комитет по исследованию евгенической стерилизации Американской неврологической ассоциации опубликовал доклад, в котором говорилось, что стерилизация эпилептиков должна быть добровольной и проводиться под наблюдением и только с согласия пациента. А последний закон, лимитирующий вступление в брак больных эпилепсией, был отменен лишь после Второй Мировой войны [27].

Только в 1970-е гг. в США больным эпилепсией стали позволять посещать такие общественные места, как рестораны и кинотеатры. В Англии многие работодатели отказывают эпилептикам в праве заниматься рядом профессий, несмотря на вступление в силу в 1995 г. закона о запрещении дискриминации инвалидов. В настоящее время во многих странах, включая Кению, Ямайку, Нигерию, эпилепсия служит достаточным основанием для суда, чтобы расторгнуть брак или препятствовать ему. Это относится и к таким странам, как Китай или Индия. В соответствии с индийским законом о браке 1955 г. свадьба допустима только «если ни одна из сторон не страдает повторяющимися приступами безумия и эпилепсии». И хотя в 1999 г. в закон была внесена поправка, которая исключила из него слово «эпилепсия», в суды регулярно обращаются истцы с требованием развода на основании «душевной болезни» или «эпилептического безумия». И до настоящего времени заболевание эпилепсией является источником правовых споров во многих частях мира.

В России наличие диагноза эпилепсии в любой период жизни является противопоказанием (хотя и не абсолютным) для работы врачом или медсестрой, непосредственно занятыми лечением больных, педагогом, водителем транспортных средств. В Польше и Японии лица, когда-либо имевшие диагноз эпилепсии, навсегда лишены права вождения. В более либеральных странах возможность вождения определяется отсутствием в настоящий момент приступов и психических отклонений [54].

Многие врачи, занимающиеся проблемой эпилепсии, считают, что нередко социальная изоляция пациентов в результате их стигматизации труднее поддается коррекции, чем сами приступы. Эпилепсия и стигма влияют на все аспекты жизни пациентов – социальную жизнь, профессиональную деятельность, семейное положение. Более половины людей с эпилепсией сообщают о самостигматизации, причем 21% пациентов испытывают стигматизацию, несмотря на ремиссию в течение 2 лет [55]. При изучении отношения самих пациентов к своему заболеванию было установлено, что 49% признают себя более зависимыми от окружающих, 46% чувствуют себя бременем для семьи, 45% ощущают дискомфорт окружающих людей, а 17% имеют высокий уровень стигматизации [56]. Женщины демонстрируют менее выраженное отрицательное отношение к пациентам с эпилепсией, чем мужчины. Религиозная принадлежность также связана с социальным дистанцированием – возможно, это вызвано тем, что в некоторых религиях эпилепсия рассматривается как наказание свыше. Согласно данным одного исследования, 24% опрошенных считали эпилепсию психическим заболеванием, около 60% полагали, что эта болезнь связана с умственной отсталостью, а 34% респондентов признались, что боятся находиться рядом с больным эпилепсией. Лишь 38% считают, что эпилепсия поддается лечению, причем мужчины были менее оптимистичны по сравнению с женщинами [57]. Любопытно, что родители детей, страдающих эпилепсией, имеют более низкое качество жизни, чем родители здоровых детей.

В 1996 г. N. Callaghan et al. провели опрос среди больных эпилепсией и выявили, что более всего их беспокоят такие ограничения, как невозможность получить водительские права, проблемы с занятостью и трудности в повседневной деятельности [58]. Пожалуй, основной проблемой больные эпилепсией считают поиск работы – об этом, в частности, заявили 72% опрошенных пациентов в Великобритании. Да и уровень безработицы среди таких больных в странах Запада в два раза выше в сравнении с общей популяцией, а в развивающихся странах достигает 30–50% [58]. Работодатели, узнав о диагнозе, нередко отказывают эпилептикам в трудоустройстве, и это заставляет их скрывать свое заболевание. Что касается вождения автомобиля, то, возможно, ограничительные меры для больных эпилепсией оправданны, поскольку число дорожно-транспортных происшествий с их участием достоверно выше, чем в популяции. Поэтому в таких странах, как Япония, Греция, Бразилия, Индия, Россия, вождение автомобиля запрещается уже после первого приступа, а в США и Канаде разрешается только спустя три месяца после последнего приступа.

По данным исследования, проведенного A.E. Walker в 1972 г. [59], студенты-медики в Южной Нигерии были настолько плохо осведомлены о причинах возникновения эпилепсии, что 22,3% из них считали ее заразной болезнью, а 9,1% думали, что она вызвана ведьмами. Более 70% опрошенных не хотели бы вступить в брак с человеком с эпилепсией. Неудивительно, что 47,9% будущих нигерийских врачей советовали больным эпилепсией сходить в церковь за помощью, а 7,4% направляли их к народному целителю. Опрос студентов в Иордании показал похожие результаты: 31,5% респондентов назвали в качестве причины эпилепсии злых духов, 28,1% – сглаз, 25,9% считали болезнь Божьим наказанием, 50,5% отказывались вступать в брак с людьми с эпилепсией, а 44,4% считали, что дети с эпилепсией должны посещать школы для людей с ограниченными возможностями. В качестве лечения эпилепсии рекомендовались Священный Коран (71,4%) и травы (28,3%) [60].

Проведенное в 2008 г. в Санкт-Петербурге исследование2 показало довольно высокий уровень стигматизации: 78,6% респондентов расценивали эпилепсию как неизлечимое заболевание, диагноз которого они предпочли бы скрыть, почти 14% с недоверием относятся к людям, страдающим эпилепсией, пятая часть опрошенных (20,1%) не допускают возможности обучения детей с эпилепсией в обычной школе, а 15,3% не позволят своим детям играть со сверстниками, страдающими этим заболеванием. Только 33,5% респондентов ответили, что готовы вступить в брак с человеком, больным эпилепсией, а 15,5% выразили мнение, что эпилептики вообще не должны занимать руководящие должности. В общественном сознании болезнь по-прежнему воспринимается во многом негативно. Данная проблема, в частности, интересовала E.H. Reynolds, который писал об известном английском писателе Грэме Грине (страдавшем эпилепсией, надо сказать, весьма предположительно), что он «единственная общественная фигура в Великобритании, кто показал и обсудил воздействие эпилепсии спустя 40 лет, когда диагноз стал сомнительным». Впрочем, в западных странах сдвиги в отношении уменьшения стигматизации больных эпилепсией уже весьма заметны. Согласно опросу журнала Gallup с 1949 по 1979 гг. число американцев, которые перестали верить, что эпилепсия является «безумием», увеличилось с 59% до 92%, и 89% (по сравнению с 59%) стали разрешать своим детям играть с детьми, страдающими эпилепсией.

В 1987 г. Верховный Суд США провозгласил, что «изучение истории эпилепсии служит наглядным примером того, что страх, а не сама болезнь, является главным стимулом для дискриминации в отношении людей с ограниченными возможностями». На основании решения суда в 1990 г. был принят закон, запрещающий дискриминацию больных людей. В Великобритании и Австралии такой закон появился в 1992 г. Следует отметить, что благодаря американскому неврологу и эпилептологу Уильяму Ленноксу общественность США заинтересовалась эпилепсией, и эта болезнь, считавшаяся ранее «темной», «дурной», постепенно «вышла из тени» ложных представлений, широко распространенных в обществе, а государство постепенно перешло от политики изоляции и стерилизации пациентов к созданию научных программ, лабораторий и современных технических средств для изучения и лечения эпилепсии. В 1961 г. было создано Международное бюро по эпилепсии (англ. International Bureau for Epilepsy, IBE) как организация непрофессионалов и специалистов, интересующихся медицинскими и немедицинскими аспектами эпилепсии. Одним из главных направлений деятельности IBE наряду с организаций доступного и адекватного лечения пациентов является снижение уровня стигматизации в их отношении. В 1997 г. ВОЗ и Международная противоэпилептическая лига (англ. International League Against Epilepsy, ILAE) организовали глобальную кампанию «Эпилепсия – из тени» (англ. оut of the shadows), цель которой состояла в повышении уровня знаний о заболевании в обществе и избавлении больных эпилепсией от навязанной социумом стигмы (снижении дискриминации) [41]. Также важно было сделать борьбу с эпилепсией одним из приоритетных направлений мирового здравоохранения. В 1998 г. в Гейдельберге принята Европейская декларация по эпилепсии, которая провозгласила следующие основные направления изучения данного заболевания:

- повышение уровня знаний об эпилепсии в обществе;

- снижение дискриминации больных;

- помощь больным эпилепсией;

- развитие исследований, направленных на изучение механизмов и патогенеза заболевания;

- разработка новых препаратов, методов диагностики и хирургического лечения;

- практическая помощь слабо развитым странам.

В последние десятилетия большое внимание уделялось психологическим и социальным потребностям, а также качеству жизни людей с эпилепсией, хотя прогресс пока идет очень медленно. Тем не менее с 2009 г. отмечается День борьбы с эпилепсией (впервые мероприятия прошли в Варшаве). Вначале он был приурочен к дню Святого Валентина, поскольку последний являлся покровителем не только влюбленных, но и эпилептиков, а с 2015 г. Международный день борьбы с эпилепсией проходит каждый второй понедельник февраля. Кроме того, 26 марта отмечают Фиолетовый день (День больных эпилепсией). Он появился в 2008 г., как считается, по инициативе девятилетней Кессиди Меган – девочки, страдающей эпилепсией. В этот день каждый желающий может выразить свою поддержку тем, кто живет с диагнозом «эпилепсия», надев что-нибудь фиолетовое. Чтобы улучшить качество жизни и уменьшить стигматизацию, важна не только социальная поддержка, но и субъективное восприятие ее пациентом. Одним из способов психосоциальной адаптации больных являются группы самопомощи, которые позволяют обмениваться опытом, эмоциями, уменьшать чувство одиночества и изоляции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION

Безусловно, стигматизация людей с эпилепсией не является отличительной чертой нашего времени, поскольку ее история восходит к древности. В разные эпохи болезнь воспринималась как одержимость духами, проклятие или форма безумия. Все эти представления были тесно связаны с преобладающими парадигмами в области медицинского знания, с культурой и мифами, распространенными в обществе. Человек с эпилепсией является частью большого социального слоя с определенными стереотипами, знаниями, убеждениями и отношением к эпилепсии. И хотя со временем в обществе меняется мнение об этой болезни и людях, страдающих ею, несмотря на улучшение образования и повышение осведомленности, проблема стигматизации не исчезла и остается по-прежнему актуальной.

1. Михайлов В.А. Качество жизни, стигматизация и восстановительная терапия больных эпилепсией. Автореф. дис. … д-ра мед. наук. СПб.; 2008.

2. Михайлов В.А. Качество жизни, стигматизация и восстановительная терапия больных эпилепсией. Автореф. дис. … д-ра мед. наук. СПб.; 2008.

Список литературы

1. de Boer H.M. Epilepsy stigma: moving from a global problem to global solutions. Seizure. 2010; 19 (10): 630–6. https://doi.org/10.1016/j.seizure.2010.10.017.

2. Парфенова Е.В., Ридер Ф.К., Герсамия А.Г. Социокультурные аспекты и различные виды стигматизации при эпилепсии. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2018; 10 (1S): 89–95.

3. Кекелидзе З.И., Портнова A.A. Тюменкова Г.В. Стигматизация и дискриминация больных эпилепсией. Российский психиатрический журнал. 2005; 4: 51–7.

4. Тюменкова Г.В. Самостигматизация больных эпилепсией. Российский психиатрический журнал. 2005; 5: 24–5.

5. Ak P.D., Atakli D., Yuksel B., et al. Stigmatization and social impacts of epilepsy in Turkey. Epilepsy Behav. 2015; 50: 50–4. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2015.05.014.

6. Austin J.K., Perkins S.M., Dunn D.W. A model for internalized stigma in children and adolescents with epilepsy. Epilepsy Behav. 2014; 36: 74–9. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2014.04.020.

7. Герсамия А.Г., Ридер Ф.К., Парфенова Е.В. и др. Эпилепсия и стигматизация. В кн.: Гусев Е.И., Гехт А.Б. (ред.). Болезни мозга: от изучения механизмов к диагностике и лечению. М.: Буки-Веди; 2018: 269–76.

8. Goffman E. Stigma: notes on the management of spoiled identity. New Jersey: Prentice-Hall; 1963: 147 pp.

9. Atlas: epilepsy care in the world. World Health Organization, 2005. URL: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/43298/9241563036_eng.pdf?sequence=1 (дата обращения 28.01.2024).

10. Link B.G., Phelan J.C. Conceptualizing stigma. Ann Rev Sociol. 2001; 27: 363–85. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.363.

11. Byrne P. Stigma of mental illness and ways of diminishing it. Adv Psychiatr Treatment. 2000; 6 (1): 65–72. https://doi.org/10.1192/apt.6.1.65.

12. Dell J.L. Social dimensions of epilepsy: stigma and response. In: Whitman S., Hermann B.P. (Eds.). Psychopathology in epilepsy: social dimensions. New York: Oxford University Press; 1986: 185–210.

13. Aziz H., Akhtar S.W., Hasan K.Z. Epilepsy in Pakistan: stigma and psychosocial problems. A population-based epidemiologic study. Epilepsia. 1997; 38: 1069–73. https://doi.org/10.1111/j.1528-1157.1997.tb01195.x.

14. Bain E.L., Awah P.K., Takougang I., et al. Public awareness, knowledge and practice relating to epilepsy amongst adult residents in rural Cameroon – case study of the Fundong health district. Pan Afr Med J. 2013; 14: 32. https://doi.org/10.11604/pamj.2013.14.32.2284.

15. Baker G.A., Brooks J., Buck D., Jacoby A. The stigma of epilepsy: a European perspective. Epilepsia. 2000; 41 (1): 98–104. https://doi.org/10.1111/j.1528-1157.2000.tb01512.x.

16. Bandstra N.F., Camfield C.S., Camfield P.R. Stigma of epilepsy. Can J Neurol Sci. 2008; 35 (4): 436–40. https://doi.org/10.1017/s0317167100009082.

17. Baskind R., Birbeck G.L. Epilepsy associated stigma in sub-Saharan Africa: the social landscape of a disease. Epilepsy Behav. 2005; 7 (1): 68–73. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2005.04.009.

18. Baumann R., Wilson J., Wiese H. Kentuckians’ attitudes toward children with epilepsy. Epilepsia. 1995; 36 (10): 1003–8. https://doi.org/10.1111/j.1528-1157.1995.tb00959.x.

19. Choi-Kwon S., Kim E.K., Youn S.M., et al. Common misconceptions in people with epilepsy. J Clin Neurol. 2006; 2 (3): 186–93. https://doi.org/10.3988/jcn.2006.2.3.186.

20. Corrigan P. How stigma interferes with mental health care. Am Psychol. 2004; 59 (7): 614–25. https://doi.org/10.1037/0003-066X.59.7.614.

21. Crandal C.S., Cohen C. The personality of stigmatizer: cultural world view, conventionalism and self-esteem. J Res Personality. 1994; 28: 461–80.

22. Dodrill C.B. Psychosocial aspects of epilepsy: historical perspectives and future directions. In: Wyllie E. (Ed.). The treatment of epilepsy: principles and practice. Philadelphia: Lea & Febiger; 1993: 1129–32.

23. Ezeala-Adikaibe B.A., Achor J.U., Nwabueze A.C., et al. Knowledge, attitude and practice of epilepsy among community residents in Enugu, South East Nigeria. Seizure. 2014; 23 (10): 882–8. https://doi.org/10.1016/j.seizure.2014.08.003.

24. Fernandes P.T., de Barros N.F., Li L.M. Stop saying epileptic. Epilepsia. 2009; 50 (5): 1280–3. https://doi.org/10.1111/j.1528-1167.2008.01899.x.

25. Fink P.J., Tasman A. (Eds.) Stigma and mental illness. Washington, DC: American Psychiatric Press; 1992: 236 pp.

26. Gilbert P. Shame, stigma and the family: “skeletons in the cupboard” and the role of shame. In: Crisp A. (Ed.) Every family in the land: understanding prejudice and discrimination against people with mental illness. Hodder Education Publishers; 2003: 480 pp.

27. Gross R.A. A brief history of epilepsy and its therapy in the Western hemisphere. Epilepsy Res. 1992; 12 (2): 65–74. https://doi.org/10.1016/0920-1211(92)90028-r.

28. Guekht A.B., Gersamiya A., Kaimovskiy I., et al. Attitudes towards people with epilepsy in Moscow. Epilepsy Behav. 2017; 70 (Pt. A): 182–6. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2017.03.020.

29. Jacoby A. Stigma, epilepsy, and quality of life. Epilepsy Behav. 2002; 3 (6S2): 10–20. https://doi.org/10.1016/s1525-5050(02)00545-0.

30. Jacoby A., Snape D., Baker G.A. Epilepsy and social identity: the stigma of a chronic neurological disorder. Lancet Neurol. 2005; 4 (3): 171–8. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(05)01014-8.

31. Jilek-Aall L., Jilek M., Kaaya J., et al. Psychosocial study of epilepsy in Africa. Soc Sci Med. 1997; 45 (5): 783–95. https://doi.org/10.1016/s0277-9536(96)00414-5.

32. Van der Kiste J. Northern crowns: the kings of modern Scandinavia. Sutton Publishing Ltd.; 1996: 176 pp.

33. Lee S.A., Yoo H.J., Lee B.I. Factors contributing to the stigma of epilepsy. Seizure. 2005; 14 (3): 157–63. https://doi.org/10.1016/j.seizure.2005.01.001.

34. Long L., Reeves A.L., Moore J.L., et al. An assessment of epilepsy patients’ knowledge of their disorder. Epilepsia. 2000; 41 (6): 727–31. https://doi.org/10.1111/j.1528-1157.2000.tb00235.x.

35. MacLeod J.S., Austin J.K. Stigma in the lives of adolescents with epilepsy: a review of the literature. Epilepsy Behav. 2003; 4 (2): 112–7. https://doi.org/10.1016/s1525-5050(03)00007-6.

36. Reis R. Evil in the body, disorder of the brain, interpretations of epilepsy and the treatment gap in Swaziland. Trop Geogr Med. 1994; 46 (3 Suppl.): S40–3.

37. Nieuwkamp D.J. The history of epilepsy in the Dutch Journal of Medicine. Ned Tijdschr Geneeskd. 2003; 147 (51): 2522–6 (in Dutch).

38. Nubukpo P., Preux P.M., Clement J.P., et al. Comparison of sociocultural attitudes towards epilepsy in Limousin (France), in Togo and in Benin (Africa). Med Trop (Mars). 2003; 63 (2): 143–50 (in French).

39. World Health Organization. Epilepsy. Key facts. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/epilepsy (дата обращения 28.01.2024).

40. Myerson А., Ayer J., Putnam T., et al. Eugenical sterilization – a reorientation of the problem. By the Committee of the American Neurological Association for the Investigation of Eugenical Sterilzation New York, NY: Macmillan; 1936: 211 pp.

41. Reynolds E.H. The ILAE/IBE/WHO global campaign against epilepsy: bringing epilepsy “out of the shadows”. Epilepsy Behav. 2000; 1 (4): S3–8. https://doi.org/10.1006/ebeh.2000.0104.

42. Roessler R., Schriner K., Troxell J. Setting an employment agenda: a demonstration with the epilepsy foundation of America. J Disabil Policy Stud. 1990; 1: 37–51.

43. Shibre T., Alem A., Tekle-Haimanot R., Medhin G. Perception of stigma in people wity epilepsy and their relatives in Butajira, Ethiopia. Ethiop J Health Dev. 2006; 20 (3): 170–6.

44. Vanzan A., Paladin F. Epilepsy and Persian culture: an overview. Epilepsia. 1992; 33 (6): 1057–64. https://doi.org/10.1111/j.1528-1157.1992.tb01759.x.

45. Seneviratne U., Rajapakse P., Pathirana R. Knowledge, attitude, and practice of epilepsy in rural Sri Lanka. Seizure. 2002; 11 (1): 40–3. https://doi.org/10.1053/seiz.2001.0579.

46. Scambler G., Hopkins A. Being epileptic: coming to terms with stigma. Sociol Health Illn. 1986; 8 (1): 26–43. https://doi.org/10.1111/1467-9566.ep11346455.

47. Мусеква О.П., Махадо Л. Жизнь с эпилепсией: знания пациентов и психосоциальное влияние. Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2024; 16 (1): 33–44 (на англ. яз.). https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2024.166.

48. Sabatello M., Phelan J.S., Hesdorffer D.C. Genetic causal attribution of epilepsy and its implications for felt stigma. Epilepsia. 2015; 56 (10): 1542–50. https://doi.org/10.1111/epi.13113.

49. Chesaniuk M., Choi H., Wicks P., Stadler G. Perceived stigma and adherence in epilepsy: evidence for a link and mediating processes. Epilepsy Behav. 2014; 41: 227–31. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2014.10.004.

50. Guo W., Wu J. The stigma of people with epilepsy is demonstrated at the internalized, interpersonal and institutional level in a specific socio-cultural context: findings from an ethnographic study in rural China. Epilepsy Behav. 2012; 25 (2): 282–8. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2012.08.013.

51. Viteva E. Stigmatization of patients with epilepsy: a review of the current problem and assessment of the perceived stigma in Bulgarian patients. Epilepsy Behav. 2012; 25 (2): 239–43. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2012.07.018.

52. Temkin O. The falling sickness: a history of epilepsy from the greeks to the beginning of modern neurology. 2nd ed. Baltimore & London: John Hopkins University Press; 1994: 488 pp.

53. Улитин А.Ю., Василенко А.В., Иваненко А.В. и др. Эпилепсия в литературе. Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2023; 15 (2): 193–201. https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2023.158.

54. Hinshaw S.P. The mark of shame: stigma of mental illness and an agenda for change. 1st ed. New York: Oxford University Press; 2009: 331 pp.

55. Улитин А.Ю., Василенко А.В., Соколов И.А. и др. Эпилепсия – болезнь гениев? Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2023; 15 (1): 70–84. https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2023.145.

56. Семакина Н.В., Михайлов В.А., Багаев В.И. Оценка качества жизни в семьях детей, страдающих эпилепсией. Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева. 2012; 4: 73–8.

57. Choi E.J., Lee S.A., Jo K.D., et al. Factors contributing to concerns of persons living with epilepsy. Seizure. 2011; 20 (1): 14–7. https://doi.org/10.1016/j.seizure.2010.09.010.

58. Callaghan N., Crowley M., Goggin T. Epilepsy and employment, material, education and social status. Ir Med J. 1992; 85 (1): 17–9.

59. Walker A.E. The current status of epilepsy in some developing countries. Epilepsia. 1972; I3: 99–106.

60. Masri A.T., Shakhatreh F.M., Yasine N., et al. Familiarity, knowledge, and attitudes towards epilepsy among attendees of a family clinic in Amman, Jordan. Neurosciences (Riyadh). 2008; 13 (1): 53–6.

Об авторах

А. Ю. УлитинРоссия

Улитин Алексей Юрьевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой нейрохирургии с клиникой Института медицинского образования ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России; профессор кафедры нейрохирургии им. профессора А.Л. Поленова ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России.

ул. Аккуратова, д. 2, Санкт-Петербург 197341; ул. Кирочная, д. 41, Санкт-Петербург 191015

А. В. Василенко

Россия

Василенко Анна Владимировна – заведующая учебной частью, доцент кафедры нейрохирургии с клиникой Института медицинского образования ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России; доцент кафедры неврологии им. академика С.Н. Давиденкова ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России.

ул. Аккуратова, д. 2, Санкт-Петербург 197341; ул. Кирочная, д. 41, Санкт-Петербург 191015

Scopus Author ID: 35773656400

С. Г. Исмаилов

Россия

Исмаилов Султан Гитиномагомедович – клинический ординатор 1-го года кафедры нейрохирургии с клиникой Института медицинского образования.

ул. Аккуратова, д. 2, Санкт-Петербург 197341

С. Н. Чудиевич

Россия

Чудиевич Сергей Николаевич – студент 6-го курса лечебного факультета.

ул. Кирочная, д. 41, Санкт-Петербург 191015

С. Х. Солтанов

Россия

Солтанов Солтан Ханкиши оглы – клинический ординатор 2-го года кафедры нейрохирургии с клиникой Института медицинского образования.

ул. Аккуратова, д. 2, Санкт-Петербург 197341

А. З. Гагиев

Россия

Гагиев Александр Зурабович – клинический ординатор 1-го года кафедры нейрохирургии с клиникой Института медицинского образования.

ул. Аккуратова, д. 2, Санкт-Петербург 197341

М. А. Холодова

Россия

Холодова Маргарита Александровна – клинический ординатор 2-го года кафедры нейрохирургии с клиникой Института медицинского образования.

ул. Аккуратова, д. 2, Санкт-Петербург 197341

А. С. Голикова

Россия

Голикова Анна Сергеевна – клинический ординатор 1-го года кафедры нейрохирургии с клиникой Института медицинского образования.

ул. Аккуратова, д. 2, Санкт-Петербург 197341

М. А. Лихачев

Россия

Лихачев Максим Анатольевич – врач-нейрохирург, аспирант кафедры нейрохирургии с клиникой Института медицинского образования.

ул. Аккуратова, д. 2, Санкт-Петербург 197341

М. А. Булаева

Россия

Булаева Мария Александровна – врач-нейрохирург, аспирант кафедры нейрохирургии с клиникой Института медицинского образования.

ул. Аккуратова, д. 2, Санкт-Петербург 197341

Г. А. Улитин

Россия

Улитин Георгий Алексеевич – студент 5-го курса.

ул. Академика Лебедева, д. 6, Санкт-Петербург 194044

Рецензия

Для цитирования:

Улитин А.Ю., Василенко А.В., Исмаилов С.Г., Чудиевич С.Н., Солтанов С.Х., Гагиев А.З., Холодова М.А., Голикова А.С., Лихачев М.А., Булаева М.А., Улитин Г.А. Стигматизация эпилепсии. Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2024;16(2):157-168. https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2024.181

For citation:

Ulitin А.Yu., Vasilenko А.V., Ismailov S.G., Chudievich S.N., Soltanov S.Kh., Gagiev А.Z., Kholodova М.А., Golikova А.S., Likhachev М.А., Bulaeva М.А., Ulitin G.А. Stigmatization of epilepsy. Epilepsy and paroxysmal conditions. 2024;16(2):157-168. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2024.181

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.