Перейти к:

Современные возможности программного обеспечения по формированию заключений рутинного ЭЭГ-исследования

https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2025.204

Аннотация

В настоящее время разработаны рекомендации по проведению рутинного электроэнцефалографического (ЭЭГ) обследования, но структура оценки и описания биоэлектрической активности головного мозга по-прежнему остается предметом разногласий специалистов. Пока нет общепринятого согласованного подхода к формированию ЭЭГ-заключений. Это приводит к тому, что каждый специалист описывает ЭЭГ-активность так, как считает правильным. Заключения ЭЭГ-обследований разительно отличаются от клиники к клинике, от специалиста к специалисту, и зачастую их сложно интерпретировать. Отсутствие единого подхода создает трудности и для производителей медицинского оборудования для регистрации ЭЭГ. Различные программные пакеты для просмотра и анализа ЭЭГ предлагают совершенно разные варианты ЭЭГ-заключений. В данном материале предложена простая пошаговая схема оценки и описания биоэлектрической активности головного мозга, зарегистрированной в ходе рутинного ЭЭГ-обследования, а также описаны возможности современного программного обеспечения для автоматизированной генерации ЭЭГ-заключений по данной схеме.

Для цитирования:

Иванов А.А. Современные возможности программного обеспечения по формированию заключений рутинного ЭЭГ-исследования. Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2025;17(1):101-113. https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2025.204

For citation:

Ivanov A.A. Current software opportunities for generating routine EEG reports. Epilepsy and paroxysmal conditions. 2025;17(1):101-113. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2025.204

ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION

Какими терминами следует описывать электрическую активность, зарегистрированную в ходе рутинного электроэнцефалографического (ЭЭГ) обследования? Что указывать в заключении, а чего лучше не писать? Что ожидает увидеть в ЭЭГ-заключении врач, направивший пациента на обследование? Ответы на эти вопросы в настоящее время неоднозначны. Ведутся жаркие споры вокруг данной темы.

Одной из причин такого положения дел является достаточно активное развитие самой методики ЭЭГ и нашего понимания тех результатов, которые дает нам этот метод исследования. Если 10–20 лет назад в ЭЭГ-заключениях обычно можно было встретить такие фразы, как «ирритация коры», «дисфункция срединных структур», «повышенный порог судорожной готовности», то в современной практике данные термины не рекомендованы к использованию [1]. На смену классификации ЭЭГ, предложенной Е.А. Жирмунской и В.С. Лосевым в 1984 г. [2], пришла более современная классификация H.О. Lüders и S. Noachtar 2000 г. [3].

Тем не менее различные специалисты продолжают интерпретировать ЭЭГ так, как привыкли, или так, как их когда-то учили. Это приводит к неоднозначности трактовки ЭЭГ-заключений, их значительной вариативности и, как следствие, снижению эффективности диагностической ценности ЭЭГ-метода как такового. Различные программные пакеты для просмотра и анализа ЭЭГ предлагают совершенно разные варианты ЭЭГ-заключений [4].

В данном материале предложена простая пошаговая схема оценки и описания ЭЭГ-обследования, сформированная на базе текущих рекомендаций [1][3][5][6], а также описаны возможности современного программного обеспечения (ПО) в области генерации ЭЭГ-заключений по предложенной схеме.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ / INTERNATIONAL EXPERIENCE

Отсутствие единой общепринятой схемы описания результатов ЭЭГ-обследований является не только российской, но и мировой проблемой. Существуют лишь общие рекомендации. В некоторых публикациях предлагаются различные подходы к интерпретации ЭЭГ с использованием общей терминологии [7], тем не менее в разных странах протоколы ЭЭГ-заключений в настоящее время сильно разнятся.

Начиная с 2017 г. норвежская компания Holberg совместно с Международной федерацией клинической нейрофизиологии (англ. International Federation of Clinical Neurophysiology, IFCN) начала продвигать компьютеризированную систему для единообразного структурированного описания клинической ЭЭГ под названием SCORE (англ. Standardized Computer-based Organized Reporting of EEG) [8]. Данное программное обеспечение предлагает автоматизированное структурированное описание ЭЭГ-активности, однако в России оно не получило распространения из-за сложностей с переводом и сертификацией. Кроме того, эта система предоставляется только по платной подписке, которую нужно ежегодно обновлять. Стоимость годового использования системы довольно внушительная. В 2023 г. фирма Holberg выпустила SCORE-AI – обновленную систему для автоматизированной интерпретации ЭЭГ-обследований на базе искусственного интеллекта (англ. artificial intelligence, AI) [9]. Основное преимущество ее применения состоит в том, что все ЭЭГ-заключения имеют единую структуру.

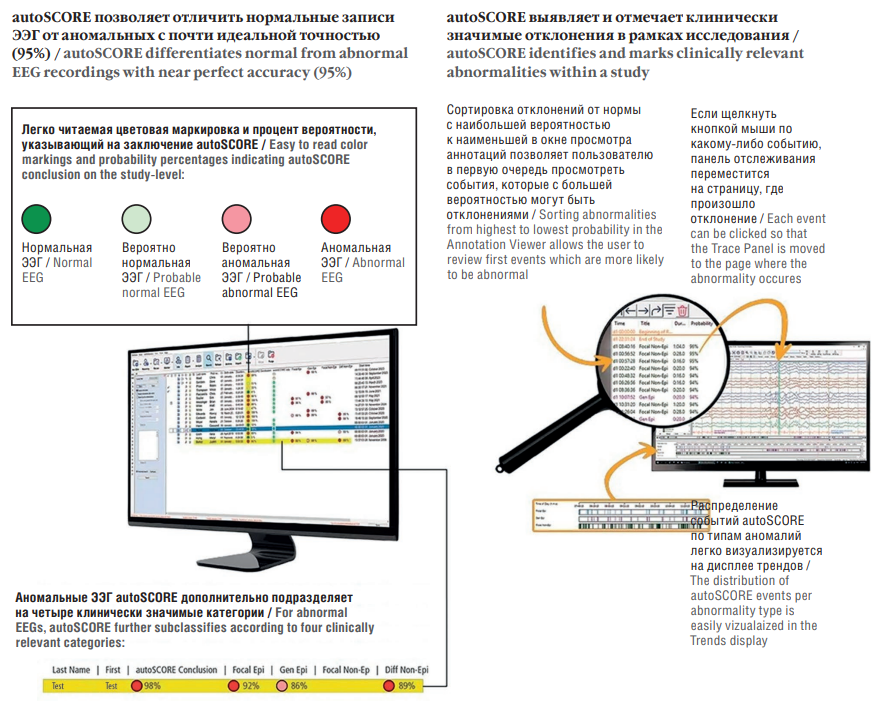

В 2023 г. американская компания Natus совместно с Holberg представила систему автоматической интерпретации ЭЭГ на базе искусственного интеллекта autoSCORE (рис. 1). Система работает в фоновом режиме во время записи ЭЭГ и после окончания обследования автоматически ее интерпретирует по нескольким параметрам, для каждого из которых рассчитывается уровень достоверности в процентах. Полученные параметры выводятся в списке обследований с цветовой маркировкой. Таким образом, врач, просто взглянув на список, уже понимает, чего ждать при открытии того или иного обследования. Точность работы системы заявляется как экспертная с уровнем чувствительности и специфичности более 90% [10].

В 2024 г. в журнале Clinical Neurophysiology Practice опубликована статья М. Синкина и др., посвященная адаптации для русского языка пересмотренного глоссария терминов, наиболее часто используемых в клинической ЭЭГ, и обновленного предложения по форме заключения ЭЭГ (IFCN, 2017 г.). В приложении А к данной статье предложена стандартизация структуры и содержания ЭЭГ-заключения, которая была взята за основу предложенной ниже схемы [6].

Рисунок 1. Система autoSCORE для анализа электроэнцефалограмм (ЭЭГ) с применением искусственного интеллекта (Natus, США)

Figure 1. The autoSCORE system for analyzing electroencephalograms (EEG) using artificial intelligence (Natus, США)

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ / RUSSIAN EXPERIENCE

Правовая основа / Legal basis

Правовой основой для формирования заключения по результатам функционального исследования является приказ Минздрава России от 26 декабря 2016 г. № 997н1, в котором установлены правила проведения функциональных исследований.

По результатам функционального исследования в день его проведения составляется протокол функционального исследования (далее – Протокол), который заполняется разборчиво от руки или в печатном виде, заверяется личной подписью медицинского работника, проводившего исследование, и врача функциональной диагностики или фельдшера, выполнявшего анализ его результатов.

Протокол по результатам исследования, которое проводилось в медицинской организации (МО), направившей на него, содержит:

– наименование МО, в которой проводилось исследование, в соответствии с ее уставом, а также адрес ее местонахождения;

– дату и время исследования;

– фамилию, имя, отчество (при наличии) пациента, дату его рождения;

– технологические характеристики проведенного исследования;

– подробное описание результатов проведенного исследования;

– расчетные показатели функциональных нарушений;

– заключение по результатам исследования;

– фамилию, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, выполнявшего исследование, и врача функциональной диагностики или фельдшера, проводившего анализ результатов, контактный телефон (при наличии), адрес электронной почты (при наличии).

Протокол по результатам исследования, которое проводилось в МО по направлению из другой МО, помимо сведений, указанных выше, содержит наименование МО, выдавшей направление.

К Протоколу прилагаются функционально-диагностические кривые, графики или изображения, полученные при выполнении исследования.

При проведении функционального исследования в рамках оказания медицинской помощи в экстренной форме Протокол составляется непосредственно после исследования и немедленно передается лечащему врачу (фельдшеру, акушерке).

В диагностически сложных случаях при проведении исследований в рамках оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи и медицинской помощи при санаторно-курортном лечении врач функциональной диагностики в целях вынесения заключения может привлекать для консультирования других врачей-специалистов МО, проводящей исследование, либо врачей-специалистов, направивших пациента, а также врачей иных МО, в т.ч. с применением телемедицины. В таком случае Протокол также подписывается врачом-специалистом, осуществлявшим консультирование.

Протокол вносится в медицинскую документацию пациента, оформленную в МО, проводившей исследование.

В случае, если направление выдано для проведения исследования в другой МО, Протокол оформляется в двух экземплярах, один из которых направляется в МО, направившую пациента на исследование, а второй остается в МО, проводившей исследование.

Копия Протокола по устному запросу пациента или его законного представителя выдается указанному лицу МО, проводившей функциональное исследование.

Методические рекомендации / Methodological recommendations

В 2021 г. Департаментом здравоохранения г. Москвы были опубликованы методические рекомендации «Методика регистрации и формирования заключения по ЭЭГ» [1]. В документе предложены рекомендации по формированию ЭЭГ-заключения, хотя и кратко. Вот несколько рекомендаций:

– интерпретация ЭЭГ проводится в контексте диагноза и вопросов направляющего врача;

– следует использовать общеклинические термины, избегая специальной терминологии ЭЭГ;

– заключение содержит подробное описание доминирующей активности с указанием частотных, амплитудных характеристик, степени и зоны выраженности, а также ее регулярности, симметричности и степени синхронизации.

Оформлять ЭЭГ-заключение в данных рекомендациях предложено кратко, основываясь на классификации ЭЭГ по H.О. Lüders и S. Noachtar 2000 г. [3]. Таким образом, впервые в России был предложен единый современный подход к формированию заключения ЭЭГ-обследования, который также взят за основу предложенной ниже схемы.

СХЕМА ОЦЕНКИ И ОПИСАНИЯ ЭЭГ-ОБСЛЕДОВАНИЯ / SCHEME FOR ASSESSMENT AND DESCRIPTION OF EEG EXAMINATION

Предложенная схема описания ЭЭГ применима для рутинных ЭЭГ-обследований, зарегистрированных в соответствии с рекомендациями экспертного совета по нейрофизиологии Российской Противоэпилептической Лиги [1]. Также предполагается, что регистрирующие электроды наложены в соответствии с международной системой «10–20%» [11][12].

Схема позволяет упорядочить информацию в протоколе обследования, сделать ЭЭГ-заключения структурированными, единообразнымии и легко читаемыми. В ПО «Нейрон-Спектр.NET» (ООО «Нейрософт», Россия) уже реализована данная схема, которая позволяет генерировать протокол ЭЭГ-обследования в полуавтоматическом режиме с дополнительной возможностью цветовой маркировки параметров, выходящих за рамки нормальных значений. Таким образом, заключение становится наглядным, его быстро создавать и легко интерпретировать.

Заключение ЭЭГ-обследования предлагается формировать по четырем разделам:

– паспортная часть (данные пациента, причины направления на обследование, цели проведения обследования, описание условий регистрации);

– описание фоновой ЭЭГ-активности (частотные, амплитудные характеристики сигнала, его регулярность, симметричность);

– описание зарегистрированной эпилептиформной активности (ЭА) или указание на ее отсутствие;

– интерпретация результатов обследования в контексте текущего диагноза и вопросов направляющего врача.

Паспортная часть / Passport part

Паспортная часть заключения ЭЭГ-обследования должна содержать:

1) данные пациента:

– фамилия, имя, отчество,

– дата рождения,

– пол,

– возраст на момент обследования,

– состояние на момент обследования,

– данные предыдущих ЭЭГ-обследований (если есть),

– данные нейровизуализации (если есть),

– информация о последнем приступе (если есть),

– уровень сознания/бодрствования во время обследования;

2) причины направления на обследование:

– анамнез,

– предварительный диагноз;

3) цели проведения обследования;

4) условия регистрации:

– монтаж регистрации (количество и тип электродов),

– фильтры (фильтр нижних частот, фильтр верхних частот, режекторный фильтр),

– дата обследования,

– продолжительность обследования,

– информация о депривации сна (если есть),

– информация о медикаментозной терапии (если есть).

Описание фоновой ЭЭГ-активности / Description of background EEG activity

Фоновая ЭЭГ-активность регистрируется с закрытыми глазами, ее описание должно включать следующее:

1) доминирующая частота фонового ритма:

– замедленная (дельта-диапазон),

– умеренно-замедленная (тета-диапазон),

– соответствует возрастной норме (альфа-диапазон и выше);

2) амплитуда ЭЭГ-сигнала:

– нормальная (>20 мкВ),

– сниженная (10–20 мкВ);

3) непрерывность фоновой ритмики:

– непрерывная,

– паттерн «вспышка – подавление»,

– подавленная (амплитуда <10 мкВ);

4) симметричность электрической активности по полушариям:

– симметричная,

– легкая асимметрия (≤50% по амплитуде или ≤1 Гц по частоте),

– выраженная асимметрия (>50% по амплитуде или >1 Гц по частоте);

5) доминирующий затылочный ритм:

– регистрируется частотой ... Гц,

– замедлен,

– отсутствует;

6) лобно-затылочный градиент:

– сохранен,

– отсутствует;

7) реактивность на открывание глаз:

– сохранена,

– отсутствует;

8) депрессия альфа-ритма при открывании глаз:

– выраженная,

– невыраженная;

9) восстановление альфа-ритма при закрывании глаз:

– полное,

– частичное,

– отсутствует;

10) реакция на ритмическую фотостимуляцию:

– отсутствует,

– реакция усвоения ритма (наиболее выражена в отведениях …, или наиболее выражена в отделах головного мозга …),

– фотопароксизмальный ответ;

11) реакция на гипервентиляцию:

– физиологическая реакция,

– единичные эпилептиформные графоэлементы,

– зарегистрирован паттерн приступа.

Описание артефактов записи / Description of recording artifacts

Если в ходе обследования регистрируется большое количество артефактов, затрудняющих качественную интерпретацию ЭЭГ-сигнала, это следует указать в протоколе.

Описание зарегистрированной эпилептиформной активности / Description of registered epileptiform activity

Характеристики

Для зарегистрированной интериктальной активности следует указать следующие характеристики [6]:

– морфология (тип ЭА, патологическое замедление или специальные паттерны);

– локализация или латерализация;

– временные характеристики (частота возникновения паттерна: в виде одиночных разрядов, пробеги/вспышки (в этом случае уточнить длительность и частоту)).

Для каждого зарегистрированного в ходе обследования приступа необходимо указать его семиологию и классификацию [6].

Далее приведен список типовых фраз для описания зарегистрированной ЭА в протоколе ЭЭГ-обследования:

– ЭА не зарегистрирована;

– наблюдается общее замедление фоновой ритмики;

– зарегистрированы единичные эпилептиформные разряды – редкие (≤1 в час), эпизодические (≤1 в минуту), частые (≥1 в минуту), регулярные (≥1 в 15 с);

– зарегистрирована фокальная ЭА, локализованная в отведениях …;

– зарегистрированы острые волны («спайк – волна»);

– зарегистрированы эпизоды «пик – волна», «полипик – волна»;

– зарегистрирована зубчатая дельта-активность (часто ассоциирована с синдромом Ангельмана);

– зарегистрированы комплексы «острая волна – медленная волна»;

– зарегистрирована ритмическая дельта-активность;

– зарегистрированы периодические разряды;

– зарегистрирована латерализованная ЭА в … полушарии;

– зарегистрирована мультифокальная ЭА в отведениях …;

– зарегистрирована генерализованная ЭА (первичная или вторичная генерализация);

– зарегистрированы эпизоды «пик – волна» частотой 3 Гц (абсанс);

– зарегистрирована гипсаритмия;

– зарегистрирован ЭЭГ-паттерн по типу PLEDs2;

– зарегистрированы множественные мультифокальные спайки с преимущественной локализацией в отведениях …;

– зарегистрирован фотопароксизмальный ответ (классификация по Waltz);

– зарегистрирован эпилептический статус;

– зарегистрирован рефрактерный эпилептический статус;

– зарегистрирован суперрефрактерный эпилептический статус.

Описание некоторых нормальных и условно нормальных паттернов ЭЭГ-активности

Также в данном разделе заключения необходимо описать нормальные или условно нормальные ЭЭГ-паттерны [13], если таковые зарегистрированы в ходе обследования, т.к. если этого не сделать, то может сложиться впечатление, что специалист их пропустил и не принял в оценку (табл. 1).

Таблица 1. Систематизация нормальных и условно нормальных медленноволновых электроэнцефалографических паттернов [13]

Table 1. Systematized normal and conditionally normal slow-wave electroencephalographic patterns [13]

|

Название и локализация паттерна / Name and pattern location |

Частота, Гц / Frequency, Hz |

Сон / бодрствование // Sleep / wakefulness |

Примечание / Comments |

Норма / условно норма // Normal / conditionally normal |

|

Генерализованная тета- и дельта- активность при гипервентиляции / Generalized theta and delta activity during hyperventilation |

3–6 |

Бодрствование / Wakefulness |

У детей школьного возраста / In school-age children |

Норма / Normal |

|

Низкоамплитудная тета-активность в лобных отведениях / Low-amplitude theta activity in frontal leads |

≥6–7 |

Бодрствование / Wakefulness |

У детей и молодых взрослых. Амплитуда не выше альфа-ритма / In children and young adults. The amplitude is not higher than the alpha rhythm |

Норма / Normal |

|

Срединно-височная медленная активность у пожилых людей (сильвиева тета) / Medial temporal slow activity in elderly (Sylvian theta activity) |

4–6 |

Бодрствование / Wakefulness |

После 45 лет. Низкоамплитудная нерегулярная активность, преобладающая слева / Older 45 years of age. Low-amplitude irregular activity, predominantly left-sided |

Норма / Normal |

|

Затылочная тета-активность у детей пубертатного периода (teenage teta) / Occipital theta activity in adolescent children (teenage theta activity) |

3–5 |

Бодрствование / Wakefulness |

Максимум у детей 8–15 лет. Нерегулярная полифазная активность / Maximum level: children aged 8–15 years. Irregular polyphasic activity |

Норма / Normal |

|

Теменной тета-ритм Дузе / Parietal Doose’ theta rhythm |

4–7 |

Бодрствование / Wakefulness |

Максимум в теменно-центральных отведениях / Maximum level: parietal-central leads |

Условно норма / Conditionally normal |

|

Ритмическая медленная активность в затылочных отведениях / Rhythmic slow activity in occipital leads |

3–4 |

Бодрствование / Wakefulness |

Не превышает основной ритм более чем в 1,5 раза, реактивная / Not exceed basic rhythm by more than 1.5-fold, reactive |

Условно норма / Conditionally normal |

|

Центральный ритм Циганека / Ciganek central rhythm |

5–7 |

Пассивное бодрствование / Passive wakefulness |

В переднецентральных отведениях, максимум в области вертекса. Синусоидальный, аркообразный / In anterior-central leads, maximum level in vertex area. Sinusoidal, arc-like shape |

Условно норма / Conditionally normal |

|

Высокоамплитудная медленная активность в лобных отведениях при дремоте / High-amplitude slow activity in frontal leads in dormancy |

4–6 |

Пассивное бодрствование, дремота / Passive wakefulness, drowsiness |

У детей, молодых взрослых / In children, young adults |

Норма / Normal |

|

Срединно-височная медленная активность / Medial temporal slow activity |

5–7 |

Пассивное бодрствование, дремота / Passive wakefulness, dormancy |

У молодых людей. Короткие пробеги мономорфной синусоидальной низкоамплитудной активности / In young people. Short runs of monomorphic sinusoidal low-amplitude activity |

Условно норма / Conditionally normal |

|

Гипнагогическая гиперсинхронизация (генерализованно) / Hypnagogic hypersynchronization (generalized) |

2–4 |

Дремота / Drowsiness |

У детей. Амплитуда 100–350 мкВ, максимально выражена бифронтально / In children. Amplitude 100–350 μV, maximally expressed bifrontally |

Норма / Normal |

Нормальные и условно нормальные паттерны ЭЭГ-активности:

– генерализованная тета- и дельта-активность частотой 3–6 Гц у детей школьного возраста при гипервентиляции (вариант нормы);

– низкоамплитудная (амплитуда не превышает альфа-ритма) тета-активность в лобных отведениях частотой не ниже 6–7 Гц у детей и молодых взрослых;

– срединно-височная медленная активность 4–6 Гц у пожилых людей во время бодрствования;

– затылочная тета-активность у детей пубертатного возраста;

– теменной тета-ритм Дузе 4–7 Гц (условная норма);

– ритмическая медленная активность 3–4 Гц в затылочных отведениях, не превышающая основной ритм более чем в 1,5 раза (условная норма);

– центральный ритм Циганека 5–7 Гц (аркообразный, синусоидальный) у детей и подростков в дремоте с максимумом в области вертекса (условная норма);

– высокоамплитудная медленная активность 4–6 Гц в лобных отведениях при дремоте у детей и молодых взрослых;

– срединно-височная медленная активность 5–7 Гц в дремоте у молодых людей (условная норма).

Лямбда-волны (англ. lambda-wave) – положительные остроконечные транзиенты, возникающие в затылочных областях коры с частотой 4–5 Гц в бодрствующем состоянии, когда человек решает зрительные задачи определенного типа.

Положительные остроконечные транзиенты в затылочных областях во время сна (англ. positive occipital sharp transients of sleep, POSTS) являются положительными остроконечными волнами, напоминающими лямбда-волны и присутствующими примерно у 50–80% здоровых людей во время NREM-сна3. Они чаще всего наблюдаются у подростков и молодых людей и имеют максимальную высоту в начальной фазе сонливости, в отличие от более глубоких стадий NREM-сна.

Фантомные спайки (англ. рhantom spikes) – низкоамплитудные плохо различимые пики, возникающие в повторяющемся спайк-медленноволновом комплексе. Обычно они имеют частоту от 5 до 6 Гц с амплитудой менее 40 мкВ и длительностью пика менее 30 мс. Преобладают во фронтальных либо затылочных областях и часто наблюдаются у подростков и молодых людей. Различают два типа фантомных спайков, один из которых эпилептиформный, второй не ассоциирован с эпилепсией.

Паттерн WHAM (англ. waking, high amplitude spike) наблюдается у мужчин, регистрируется в передних отведениях во время глубокого сна, амплитуда превышает 45 мкВ. Связан с эпилепсией, особенно при резких скачках амплитуды и частоте менее 5–6 Гц.

Паттерн FOLD (англ. female оccipital low amplitude drowsy) регистрируется у пациентов женского пола в затылочных отведениях во время засыпания или сонливого состояния, имеет амплитуду менее 45 мкВ. Не ассоциирован с эпилепсией.

Положительные пики 14 и 6 Гц (англ. рositive 14 and 6 Hz spikes (Ctenoids)) – односторонние двухсинхронные или асинхронные регулярные повторения с дугообразной морфологией, которые сосредоточены в задней височной области и имеют широкое распространение. Их часто можно увидеть во время сонливости и неглубокого сна.

Вертексный острый потенциал (англ. vertex sharp potential, VSP) проявляется в виде одно- или двух- и часто трехфазных волн и поверхностных отрицательных острых волн с обращением фазы в вершине или около нее. Обнаруживается в период сонливости и NREM-сна, имеет продолжительность 100 мс.

K-комплекс (англ. K-complex) – это многофазные волны, длительность которых превышает 0,5 с, они менее резко очерчены и часто сопровождаются веретенами сна.

Доброкачественные эпилептиформные транзиенты сна, или малые острые спайки (англ. small sharp spike, SSS), или доброкачественные спорадические спайки сна (англ. benign sporadic sleep spike, BSSS), – это монофазные или двухфазные низкоамплитудные транзиенты, резко очерченные, чаще всего встречающиеся в N1- и N2-фазах сна. В основном наблюдаются у взрослых в возрасте от 30 до 60 лет. Они имеют амплитуду менее 90 мкВ и длительность более 90 мс. Чаще всего появляются в срединно-височной области и распространяются в прилегающую лобную область.

Калиточная волна (англ. wicket wave) обычно выглядит как монофазный ЭЭГ-транзиент с частотой 7,5–12,5 Гц (чаще 9–11 Гц), резко очерченный, с симметричными восходящей и нисходящей фазами. Наиболее выражена в состоянии физического покоя и не нарушает фоновую активность.

Срединно-височный тета-ритм во время сонливости (англ. rhythmic mid-temporal theta of drowsiness, RMTD), ранее известный как психомоторный вариант (англ. рsychomotor variant), – это транзиенты тета-активности, которые наблюдаются во время перехода от сна к бодрствованию, сосредоточены вокруг срединно-височной области и могут распространяться на передние и задние височные, а также на задние теменные области. Для них характерен мономорфный паттерн с резким или зазубренным контуром.

Субклинические ритмические электроэнцефалографические разряды у взрослых (англ. subclinical rhythmic electroencephalographic discharges of adults, SREDA) – это ЭЭГ-паттерн, который имеет неясное клиническое значение, но часто диагностируется как эпилептиформный. Начало ритма может быть внезапным или широко распространенным и развиваться от более медленного дельта-ритма к более быстрому тета-ритму. Он отмечается обычно во время бодрствования или поверхностного сна и может иногда активизироваться гипервентиляцией. Может иметь широкое распространение, но обычно максимален в теменной и задней височной областях, почти всегда является двусторонне синхронным и симметричным. Способен длиться от 10 с до 5 мин (в среднем от 40 до 80 с) с резким или постепенным разрешением.

Описание сна / Description of sleep

Если в ходе обследования пациент заснул, в протоколе следует указать достигнутые фазы и стадии сна и наличие специфичных графоэлементов на ЭЭГ. Во сне зачастую гораздо чаще и отчетливее могут регистрироваться как эпилептиформные, так и условно нормальные ЭЭГ-паттерны, описанные выше.

Интерпретация результатов / Interpretation of results

Заключительная часть протокола ЭЭГ-обследования – интерпретация полученных данных, выводы. Следует помнить основное правило: ЭЭГ нозологически неспецифична, является вспомогательным методом, нельзя ставить диагноз только на основании ЭЭГ-данных.

В заключении следует указать, имеются ли изменения в ЭЭГ-сигнале, каков характер этих изменений, степень проявления и локализация. Такие изменения, как острые волны, спайки, комплексы «спайк – волна» и «острая волна – медленная волна», а также разряды следует характеризовать как эпилептиформную, а не как эпилептическую активность, поскольку перечисленные виды активности могут встречаться не только при эпилепсии, но и при других нозологических формах: неврозах, олигофрении, травмах и др. [1].

При наличии данных предыдущих ЭЭГ-записей необходимо включать их в сравнение с результатами проведенного исследования.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕННОЙ СХЕМЫ / IMPLEMENTATION OF THE PROPOSED SCHEME

Современное ПО для просмотра и анализа ЭЭГ [4] имеет развитый функционал для автоматизации формирования протоколов ЭЭГ-обследований. Однако ввиду отсутствия общепринятой схемы описания ЭЭГ предложенные автоматизированные инструменты используются недостаточно широко. Представленная в статье схема оценки рутинного ЭЭГ-обследования позволяет быстро, кратко и понятно описать электрическую активность головного мозга в полуавтоматическом режиме.

Паспортная часть ЭЭГ-заключения формируется полностью автоматически с использованием данных из карточки пациента и параметров регистрации обследования. Данные заполняются техником при начале ЭЭГ-обследования и вносятся в карточку пациента. Параметры регистрации, такие как монтаж регистрации, фильтры, продолжительность записи, автоматически переносятся в протокол.

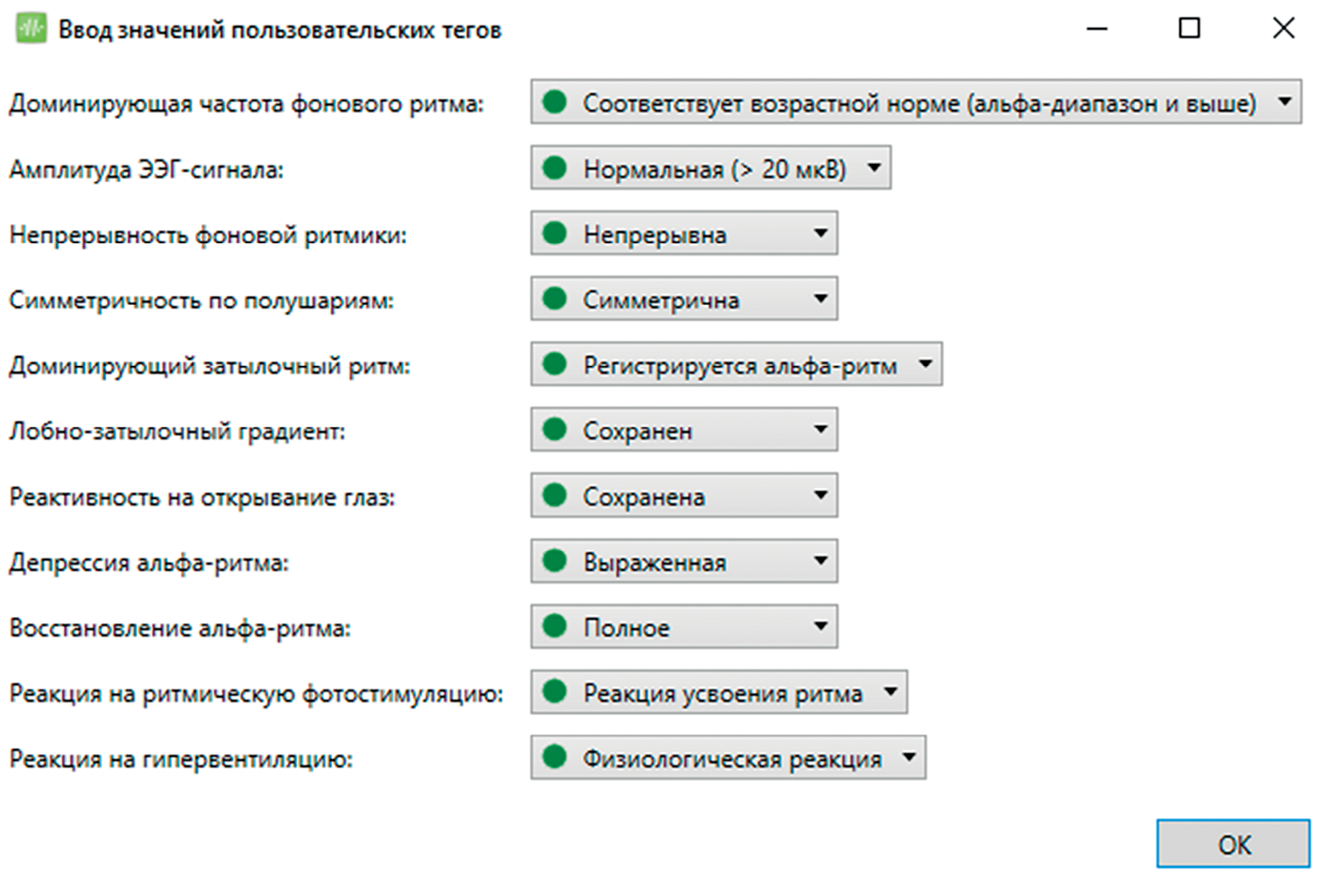

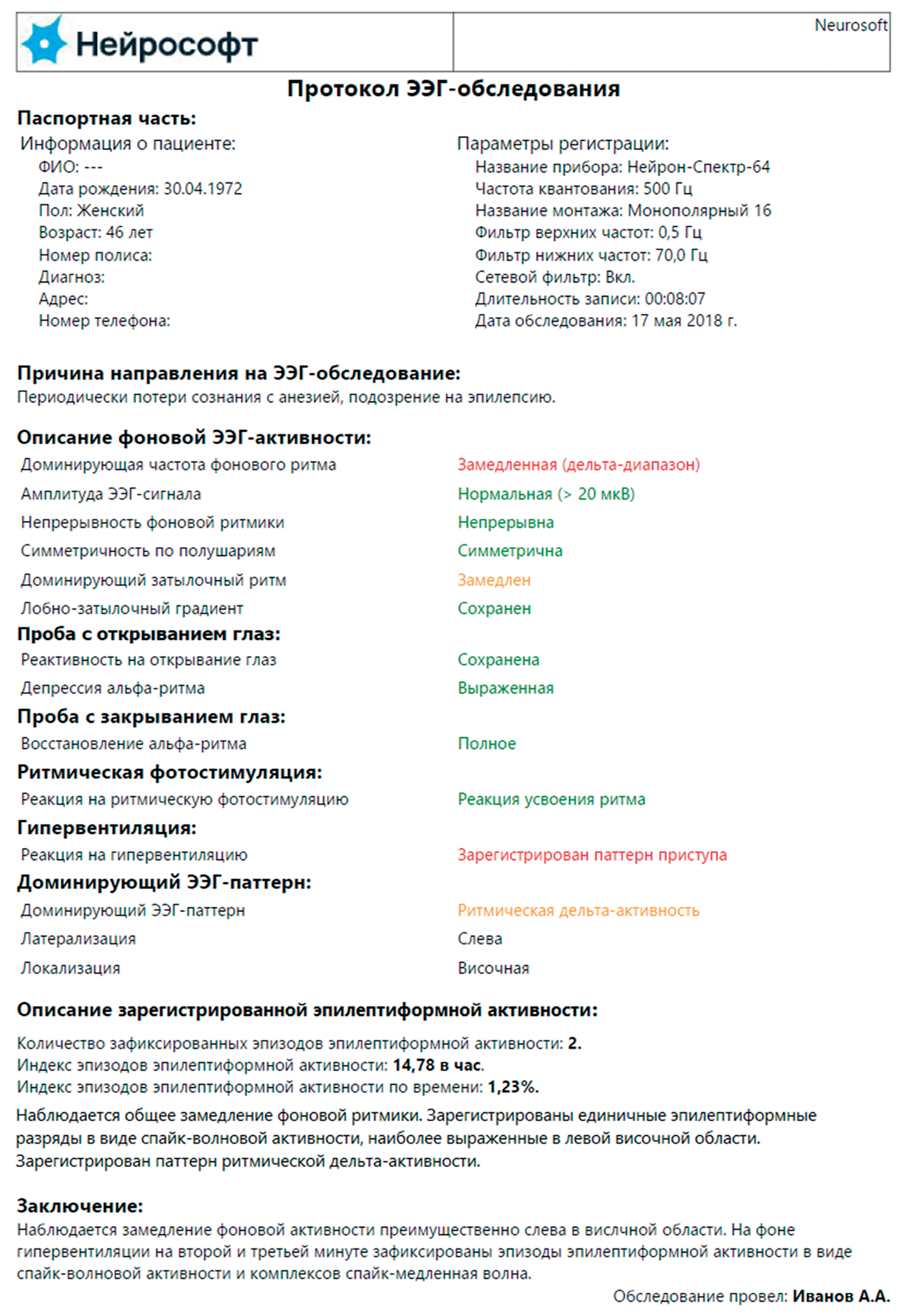

Вторая часть заключения с описанием фоновой ЭЭГ-активности может формироваться в полуавтоматическом режиме. Например, в ПО «Нейрон-Спектр.NET» при генерации протокола ЭЭГ-обследования реализовано задание предложенных параметров в диалоговом окне. Каждый параметр выбирается из списка, что обеспечивает высокую скорость формирования протокола. Значения параметров по умолчанию соответствуют нормальной ЭЭГ-активности, так что для большинства рутинных обследований изменять их не потребуется. Это также существенно сокращает время, затрачиваемое на написание типового заключения (рис. 2). Сами параметры оценки, как и списки их значений могут гибко настраиваться пользователем программы и изменяться в шаблонах протоколов.

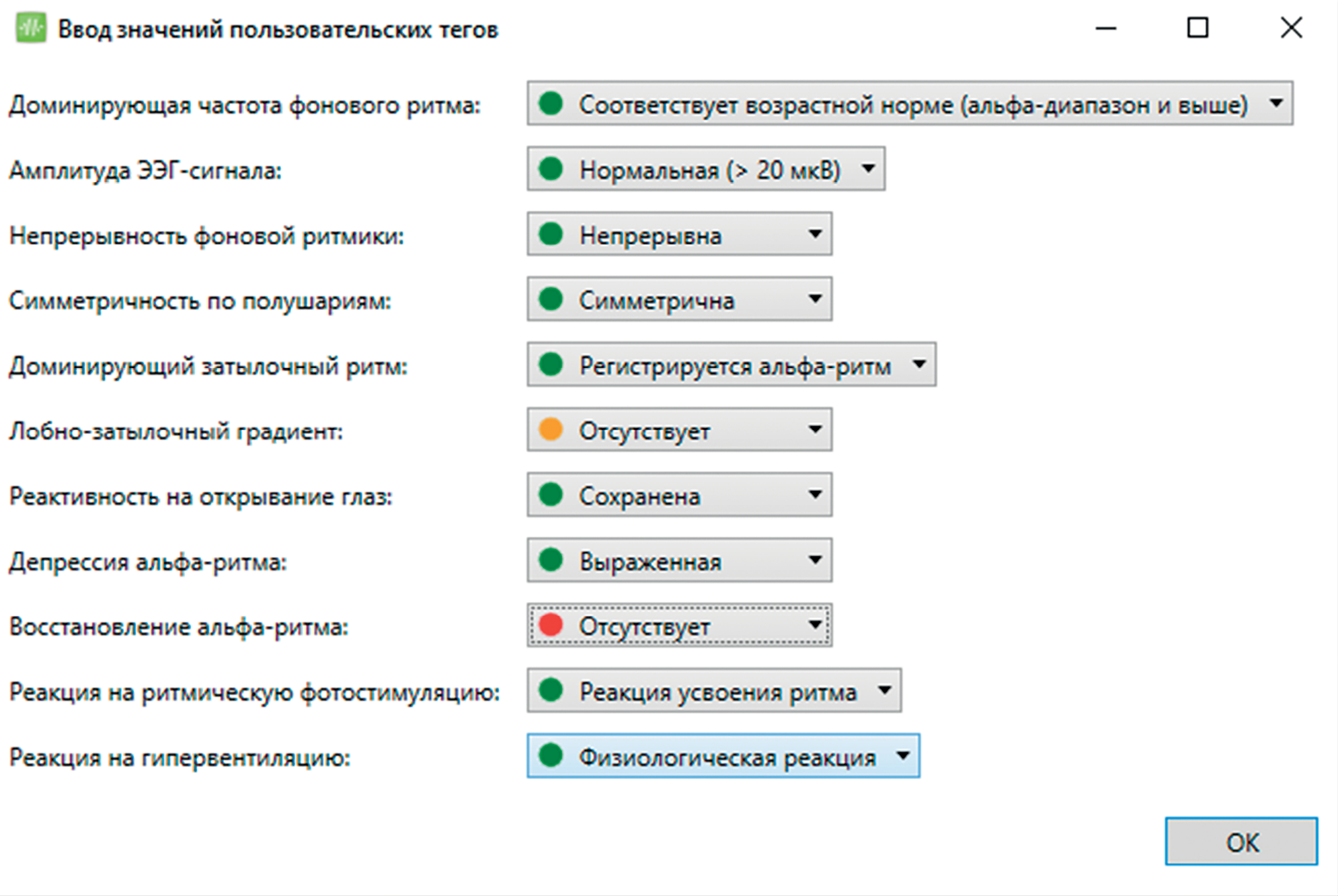

Значения данных параметров могут иметь цветовую маркировку (рис. 3):

– зеленый цвет – параметр соответствует норме;

– желтый цвет – умеренное отклонение от нормы;

– красный цвет – выраженное отклонение от нормы.

Следует отметить, что список предложенных параметров, их значения и цветовая маркировка могут быть изменены пользователем по своему усмотрению.

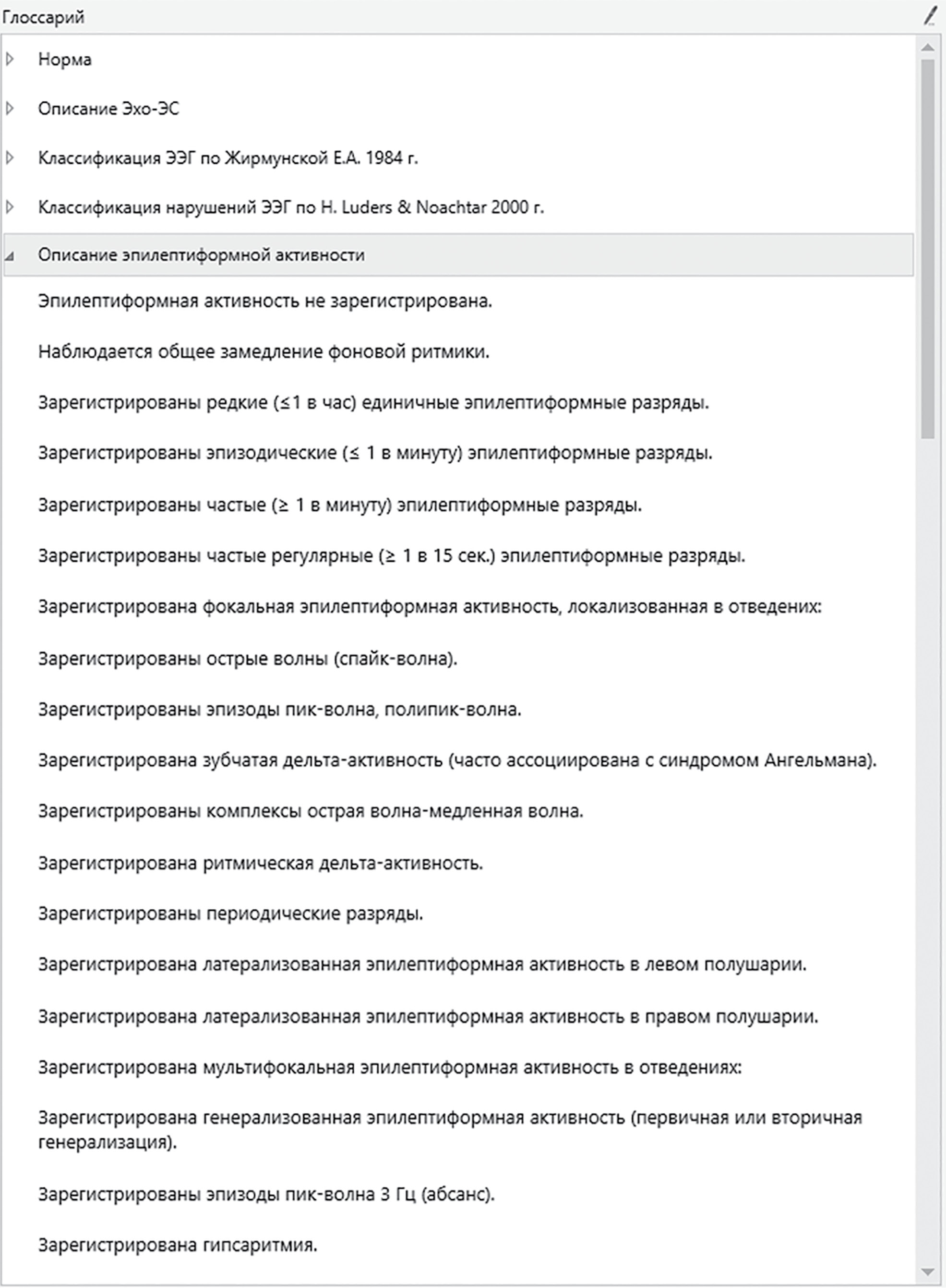

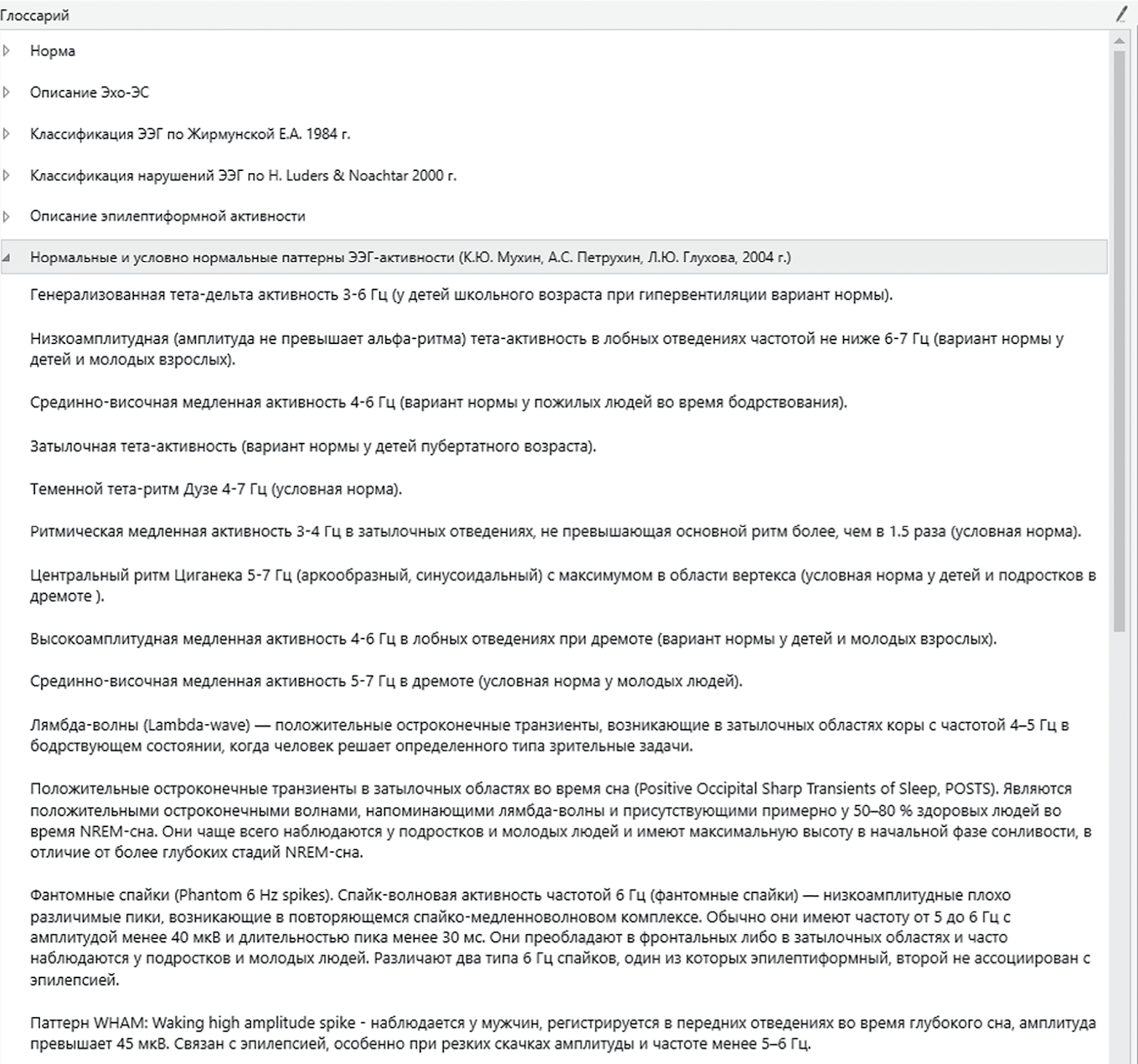

Для формирования третьего раздела ЭЭГ-заключения с описанием зарегистрированной ЭА удобно воспользоваться окном «Глоссарий». Это структурированный по разделам словарь часто используемых фраз для их быстрой вставки в текст протокола ЭЭГ-обследования (рис. 4).

В глоссарии по умолчанию уже содержатся все фразы из классификации Е.А. Жирмунской и В.С. Лосева [2], H.О. Lüders и S. Noachtar [3], К.Ю. Мухина и др. [13] (рис. 5). Также у каждого пользователя программы есть возможность дополнить глоссарий своими разделами и фразами. Для вставки фразы из глоссария в протокол ЭЭГ-обследования достаточно кликнуть по ней мышкой.

Четвертый раздел ЭЭГ-заключения специалист должен написать вручную или с применением глоссария. Данная часть содержит выводы и формируется с учетом вопросов врача, направившего пациента на ЭЭГ-обследование.

Таким образом, с использованием предложенной схемы оценки и описания ЭЭГ, а также с помощью возможностей современного ПО для просмотра и анализа ЭЭГ может быть реализована гибкая и прозрачная система полуавтоматической генерации структурированных ЭЭГ-заключений. А дополнительная цветовая маркировка параметров, которые имеют отклонение от нормы, делает протокол ЭЭГ-обследования максимально наглядным и простым в интерпретации (рис. 6).

Рисунок 2. Пример заполнения параметров ЭЭГ-активности по предложенной схеме оценки и описания ЭЭГ-обследований. По умолчанию все параметры имеют нормальные значения, что ускоряет их задание

Figure 2. Representative EEG activity parameters filling in according to the scheme proposed for assessing and describing EEG examinations. By default, all parameters have normal values, which accelerates their assignment

Рисунок 3. Пример заполнения параметров ЭЭГ-активности по предложенной схеме оценки и описания ЭЭГ-обследований. Некоторые параметры для данного обследования выходят за пределы нормальных значений и подсвечены желтым и красным цветом

Figure 3. Representative EEG activity parameters filling in according to the scheme proposed for assessing and describing EEG examinations. For this examination, some parameters exceed normal values and are highlighted in yellow and red

Рисунок 4. Пример глоссария – структурированного словаря часто используемых фраз для их быстрой вставки в текст протокола ЭЭГ-обследования

Figure 4. Representative glossary – a structured dictionary of frequently used phrases for their quick insertion into EEG examination protocol

Рисунок 5. Глоссарий позволяет существенно ускорить процесс формирования текста ЭЭГ-заключения

Figure 5. The glossary allows to markedly accelerate writing EEG report

Рисунок 6. Пример автоматизированного ЭЭГ-заключения, сформированного по предложенной схеме оценки и описания ЭЭГ-обследований

Figure 6. Representative automated EEG report generated according to the scheme proposed for assessing and describing EEG examinations

ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION

В результате проведенной работы предложена простая схема описания рутинного ЭЭГ-обследования, которая легко может быть реализована с использованием возможностей современного ПО. Широкое внедрение такой схемы ЭЭГ-заключений позволит сделать их наглядными, быстро и просто их формировать и интерпретировать, что в конечном итоге повысит эффективность и диагностическую ценность ЭЭГ-обследования как метода диагностики.

1 Приказ Минздрава России от 26 декабря 2016 г. № 997н «Об утверждении Правил проведения функциональных исследований» (https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71511460).

2 PLEDs (англ. periodic lateralized epileptiform discharges) – периодические латерализованные эпилептиформные разряды.

3 NREM (англ. non-rapid eye movement sleep) – фаза медленного сна.

Список литературы

1. Методические рекомендации «Методика регистрации и формирования заключения по ЭЭГ». 2021. URL: https://neurosoft.com/files/catalog/catalog/753/ru/files/Metodika-registracii-iformirovaniya-zaklyucheniya-po-EEG--Moskva--2021.pdf (дата обращения 03.08.2024).

2. Жирмунская Е.А., Лосев В.С. Системы описания и классификация электроэнцефалограмм человека. М.: Наука; 1984: 81 с.

3. Lüders H.О., Noachtar S. Atlas and classification of electroencephalography. Philadelphia: WB Saunders; 2000: 203 рр.

4. Иванов А.А. Обзор возможностей современного программного обеспечения для регистрации и анализа ЭЭГ. Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2023; 15 (1): 53–69. https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2023.144. I

5. Рекомендации экспертного совета по нейрофизиологии Российской Противоэпилептической Лиги по проведению рутинной ЭЭГ. Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2016; 8 (4): 99–108.

6. Синкин М., Кваскова Н., Ноговицын В. и др. Перевод и адаптация для русского языка пересмотренного глоссария терминов, наиболее часто используемых в клинической электроэнцефалографии, и обновлeнного предложения по форме заключения ЭЭГ (IFCN, 2017 г.). Clin Neurophysiol Pract. 2024; 9: 138–61. https://doi.org/10.1016/j.cnp.2024.01.004.

7. Kasteleijn-Nolst Trenité D.G., Guerrini R., Binnie C.D., Genton P. Visual sensitivity and epilepsy: a proposed terminology and classification for clinical and EEG phenomenology. Epilepsia. 2001; 42 (5): 692–701. https://doi.org/10.1046/j.1528-1157.2001.30600.x.

8. Beniczky S., Aurlien H., Brøgger J.C., et al. Standardized computerbased organized reporting of EEG: SCORE – Second version. Clin Neurophysiol. 2017; 128 (11): 2334–46. https://doi.org/10.1016/j.clinph.2017.07.418.

9. Tveit J., Aurlien H., Plis S., et al. Automated interpretation of clinical electroencephalograms using artificial intelligence. JAMA Neurol. 2023; 80 (8): 805–12. https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2023.1645.

10. Kleen J.K., Guterman E.L. The new era of automated electroencephalogram interpretation. JAMA Neurol. 2023; 80 (8): 777–8. https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2023.1082.

11. Jasper H.H. The ten-twenty electrode system of the International Federation. Electroencephalogr Clin Neurophysiol Suppl. 1958; 10: 371–5.

12. Seeck M., Koessler L., Bast T., et al. The standardized EEG electrode array of the IFCN. Clin Neurophysiol. 2017; 128 (10): 2070–7. https://doi.org/10.1016/j.clinph.2017.06.254.

13. Мухин А.С., Петрухин Л.Ю., Глухова К.Ю. Эпилепсия: атлас электро-клинической диагностики. М.: Альварес Паблишинг; 2004: 439 с.

Об авторе

А. А. ИвановРоссия

Иванов Алексей Алексеевич

ул. Воронина, д. 5, Иваново 153032

Рецензия

Для цитирования:

Иванов А.А. Современные возможности программного обеспечения по формированию заключений рутинного ЭЭГ-исследования. Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2025;17(1):101-113. https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2025.204

For citation:

Ivanov A.A. Current software opportunities for generating routine EEG reports. Epilepsy and paroxysmal conditions. 2025;17(1):101-113. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2025.204

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.