РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

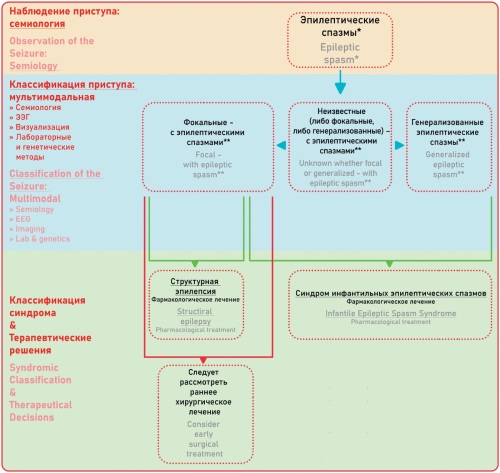

Эпилепсия остается одним из наиболее распространенных неврологических заболеваний, затрагивающих 51,7 млн человек по всему миру. Международная Противоэпилептическая Лига (англ. International League Against Epilepsy, ILAE) играет ключевую роль в предоставлении практикующим специалистам, пациентам, государственным структурам и общественности ресурсов, необходимых для совершенствования диагностики и лечения эпилепсии. В 2025 г. ILAE выпустила обновленную классификацию эпилептических приступов, направленную на устранение недостатков предыдущих версий и адаптацию к современным клиническим и научным потребностям. Целью данной публикации является представление и анализ Классификации эпилептических приступов ILAE 2025 г., включая методологию разработки, ключевые изменения и рекомендации по применению в клинической практике. Для разработки документа была сформирована рабочая группа ILAE. Выполнен систематический обзор литературы с оценкой предыдущей версии, использовался модифицированный дельфийский метод для достижения консенсуса, проводились общественное обсуждение и рецензирование. Обновленная классификация включает четыре основных класса приступов: фокальные, неизвестные (либо фокальные, либо генерализованные), генерализованные и неклассифицируемые. Ключевыми изменениями по сравнению с предыдущей версией являются: исключение термина «начало/дебют» (англ. onset) из названий классов, предлагаемое разделение на классификаторы и дескрипторы, замена термина «осознанность» на «сознание», деление приступов на «с наблюдаемыми проявлениями» и «без наблюдаемых проявлений» (в базовой версии) или описание семиологии в хронологической последовательности (в расширенной версии). Эпилептический негативный миоклонус признан отдельным типом приступов. Классификация эпилептических приступов ILAE 2025 г. представляет собой значительный шаг вперед в стандартизации диагностики и лечения эпилепсии, ее обновление способствует улучшению качества медицинской помощи и дальнейшему развитию глобального взаимодействия специалистов в области эпилепсии.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Актуальность. Мерозин-дефицитная мышечная дистрофия (МДМД) – это нервно-мышечное заболевание, которое возникает в результате появления биаллельных вариантов в гене LAMA2 и проявляется прогрессирующей мышечной слабостью, диффузной гипотонией, нарушением осанки, контрактурами крупных суставов, респираторной патологией. Эпилепсия является частым симптомом МДМД, однако в настоящий момент клиническое течение эпилепсии при МДМД остается недостаточно изученным.

Цель: определение особенностей эпилепсии, электроэнцефалографических (ЭЭГ) и радиологических характеристик у пациентов с МДМД, выявление взаимосвязи патологических изменений в головном мозге с течением эпилепсии, патологией на ЭЭГ и расположением вариантов нуклеотидной последовательности в гене LAMA2.

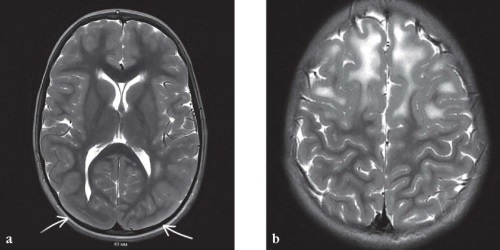

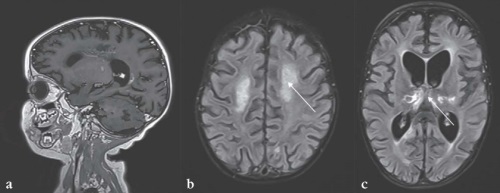

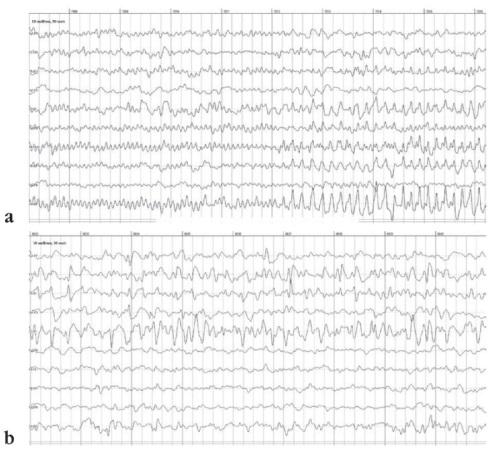

Материал и методы. Проанализированы ЭЭГ 63 человек в возрасте от 6 мес до 29 лет с генетически подтвержденным диагнозом МДМД. В Научно-исследовательском клиническом институте педиатрии и детской хирургии им. академика Ю.Е. Вельтищева межприступная ЭЭГ проведена 29 пациентам, у 34 больных изучены нативные данные межприступной ЭЭГ, выполненной по месту жительства. Во всех случаях оценивались клинический и неврологический статусы, 55 пациентам проведена магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга.

Результаты. Эпилепсия наблюдалась у 12 из 63 (19%) пациентов с МДМД и характеризовалась относительно поздним дебютом – 11,5 года. Отмечен преимущественно фокальный характер приступов: у 7 из 12 (58,4%) больных. Доля случаев фармакорезистентности была сопоставима с эпилепсией в целом и составила 33,3% (4 из 12). У 12 из 51 человека (23,5%) без эпилептических приступов зарегистрирована эпилептиформная активность на ЭЭГ. Изменения на МРТ головного мозга были представлены лейкопатией, которая подтверждена у всех пациентов старше 1 года, а также двусторонней затылочной пахигирией в 4 из 63 случаев (6,3%). В представленной выборке не было установлено статистически значимой взаимосвязи между формой заболевания, изменениями на ЭЭГ, патологией центральной нервной системы и наличием вариантов нуклеотидной последовательности в LG-домене. Отсутствие корреляции может быть связано с относительно небольшим числом пациентов.

Заключение. Наше исследование вносит вклад в понимание течения эпилепсии при МДМД. Учитывая наличие соматических осложнений, маскирующих эпилептические приступы, для своевременной установки диагноза и оказания помощи необходимо проявлять настороженность в отношении эпилепсии у данной группы пациентов.

Цель: разработка простого алгоритма для сравнительной оценки эффективности различных противосудорожных препаратов (ПСП) в купировании эпилептиформных состояний у крыс.

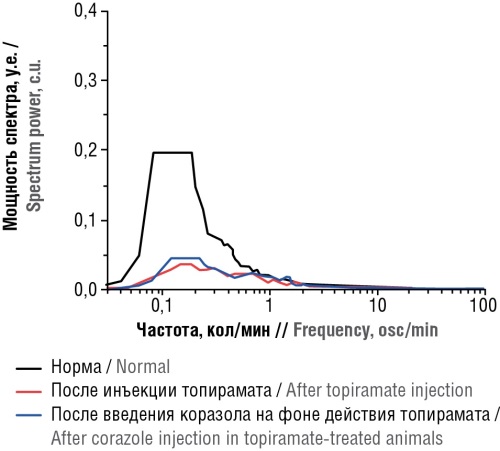

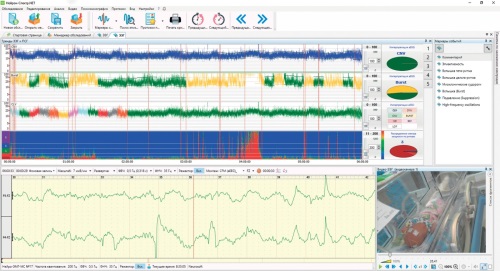

Материал и методы. Эксперименты проведены на 120 белых крысах-самцах весом 180–220 г. С использованием аппаратного комплекса «Биоскоп» оценивали нормативные показатели состояния животных после инъекции различных ПСП и после подкожного введения коразола на фоне действия ПСП. Для количественной оценки состояния животных строили спектр исходных сигналов «Биоскопа», определяли межпиковые интервалы осцилляционных сигналов, рассчитывали 16 статистических показателей для совокупности последовательных межпиковых интервалов и строили их спектр.

Результаты. Предложен алгоритм, основанный на анализе биоскопных показателей состояния животных. Показано, что ламотриджин в дозе 25 мг/кг не купирует судорожные состояния после введения коразола и условный балл его эффективности равен нулю. Однако после увеличения дозы ламотриджина до 70 мг/кг суммарный балл его эффективности уже достигает 3. Использование топирамата в дозе 15 мг/кг оказывается весьма эффективным (максимальные 6 баллов). Также отмечена высокая эффективность применения классических препаратов люминала и диазепама в целях купирования судорожных приступов (6 и 5 баллов соответственно).

Заключение. Предложенная методология анализа является действенной и позволяет выявлять ПСП, которые с наибольшей эффективностью могут быть использованы для купирования эпилептиформных состояний организма.

Актуальность. Культурные верования, установки и традиции играют решающую роль при формировании предпочтений в лечении эпилепсии. Вместо получения медицинской помощи многие люди, страдающие эпилепсией, предпочитают духовное исцеление или народную медицину. Это может приводить к задержке в ранней диагностике и надлежащем лечении при эпилепсии, тем самым увеличивая риск осложнений.

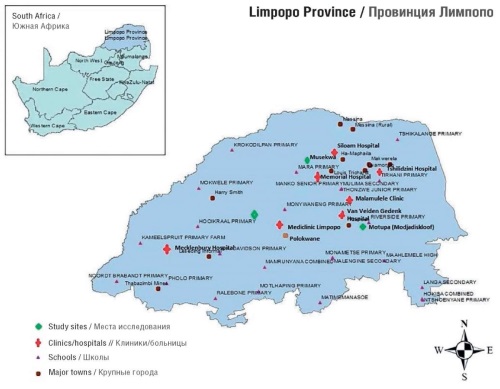

Цель: изучить опыт больных эпилепсией в отношении помощи или вмешательств, которые они получают от профессиональных медсестер, религиозных и традиционных целителей, в сельских общинах провинций Лимпопо и Мпумаланга (Южная Африка).

Материал и методы. Для достижения поставленной цели использовался качественный подход с применением исследовательского, описательного и контекстуального дизайна. Для сбора данных проводились углубленные индивидуальные опросы с участием 25 больных эпилепсией, проживающих в выбранных сельских общинах.

Результаты. Выделены три темы: обращение за медицинской помощью к народным целителям, обращение за медицинской помощью к религиозным целителям и обращение за медицинской помощью к специалистам здравоохранения. Многие больные эпилепсией предпочитают современному медицинскому лечению в местных клиниках помощь (хотя и не всегда эффективную), предоставляемую народными и религиозными целителями. Современные методы обычно рассматривались на более позднем этапе, что приводило к задержке в диагностике и лечении эпилепсии. Терапевтические предпочтения в значительной степени зависят от культурных убеждений, ценностей и практик. Пациенты с эпилепсией, которые уверены, что их состояние обусловлено духовными причинами, выбирают народных или религиозных целителей. И напротив, те, кто считает, что в основе их состояния лежит медицинская причина, готовы принимать противоэпилептические препараты, назначенные в близлежащих клиниках.

Заключение. Результаты исследования продемонстрировали необходимость формирования культурно обусловленных подходов с учетом ценностей и обычаев страдающих эпилепсией, формированием чувства общности и предоставлением всеобъемлющей помощи.

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

Энцефалит в педиатрической практике – группа заболеваний, характеризующихся воспалением головного мозга, основными проявлениями которого являются лихорадка, судороги, плеоцитоз спинномозговой жидкости и нейрорадиологические изменения. Белки – деструкторы цитокинеза (англ. dedicator of cytokinesis protein, DOCK) имеют ведущее значение в регуляции актинового цитоскелета. DOCK11 играет важную роль в иммунных заболеваниях человека. В данной работе описан клинический случай анти-N-метил-D-аспартат-рецепторного энцефалита у мальчика с выявленным гемизиготным вариантом в гене DOCK11. Дефицит DOCK11 – это новая иммуноопосредованная актинопатия, которая связана с Х-хромосомой и вызывает нарушение активности белка 42, контролирующего клеточное деление (англ. cell division cycle 42, CDC42), и активацию преобразователя сигнала и активатора транскрипции 5 (англ. signal transducer and activator of transcription 5, STAT5). Она ассоциирована с аномальным ремоделированием актинового цитоскелета, а также фенотипом регуляторных Т-клеток, что приводит к нарушению регуляции иммунитета и тяжелому аутоиммунитету с ранним началом.

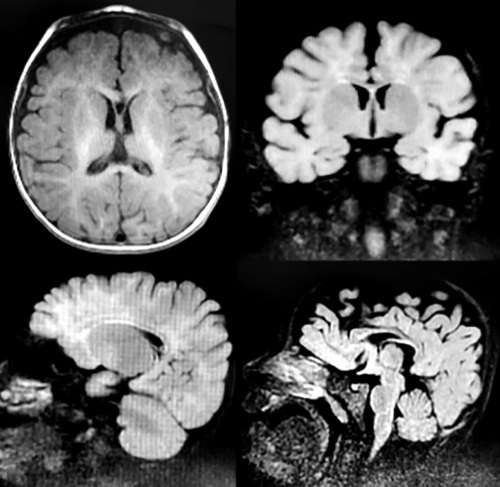

Энцефалопатия развития и эпилептическая энцефалопатия (англ. developmental and epileptic encephalopathy, DEE), вызванная мутацией в гене KCNT1 (KCNT1-DEE), зарегистрирована в каталоге Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) под кодовым номером 614959. Альтернативные названия: DEE 14-го типа, ранняя инфантильная эпилептическая энцефалопатия 14-го типа. KCNT1-DEE чаще всего проявляется синдромом «эпилепсия младенчества с мигрирующими фокальными приступами» (англ. epilepsy in infancy with migrating focal seizures). Однако течение эпилепсий, вызванных мутациями в гене KCNT1, отличается значительным клиническим полиморфизмом. В статье описан случай тяжелого течения KCNT1-DEE у ребенка. В клинической картине доминировали фармакорезистентные фокальные приступы, глубокая умственная отсталость и спастический тетрапарез, а также микроцефалия и микросомия.

В статье описаны три клинических случая наследственных нарушений, связанных с хромосомными мутациями: делециями хромосом 14 и 18. Эти наблюдения представляют профессиональный и научный интерес, т.к. относятся к раритетной неврологической патологии. Редкость данной аномалии, наличие осложнений, дороговизна инвазивной диагностики, вариабельность фенотипа, включая тяжелые врожденные пороки развития у детей с микроделециями, – все это приводит к недодиагностированию пациентов на этапе пренатальной диагностики, что влечет за собой трудности в подборе эффективной и безопасной терапии, потребность в медицинской и психосоциальной реабилитации детей в обществе. При возникновении рефрактерной эпилепсии с задержкой развития в младенческом возрасте, характерной для хромосомных микроделеций, следует проводить генетическое консультирование и обследование с целью поиска хромосомной патологии. Повышение осведомленности врачей о данном нарушении будет способствовать его своевременным диагностике и лечению.

НАУЧНЫЕ ОБЗОРЫ

Актуальность. Школьные учителя и ученики потенциально могут оказаться спасателями, которые быстро отреагируют на эпизоды судорог в школе или за ее пределами. Важно понимать их осведомленность и готовность к оказанию первой помощи при судорогах. В связи с этим актуально сопоставить данные международных исследований по этой проблеме.

Цель: выявить и обобщить результаты исследований, посвященных изучению практического опыта, мнений и знаний школьных учителей и учеников относительно первой помощи при судорогах.

Материал и методы. Поиск и отбор источников проводился в базах данных PubMed/MEDLINE и Google Scholar в соответствии с рекомендациями PRISMA. Все записи оценивались по названию и аннотации. После очистки от дубликатов полные тексты анализировались на предмет соответствия теме обзора. Библиографии отобранных статей обработаны вручную с целью нахождения дополнительных релевантных публикаций.

Результаты. В обзор включено в общей сложности 84 исследования, проведенных в 28 странах. На основе обобщенных данных обнаружено, что медианное количество учителей и учеников, которые когда-либо были свидетелями судорог, составило 57,5% и 57,1% соответственно. Около 27,7% учителей сталкивались с приступом судорог у ребенка в школе. Среди учителей 22,2% пытались оказать первую помощь, из них соответствующее обучение прошли лишь 9,2%. Значительная часть учителей и учеников ошибочно допускала возможность применения мер, которые в действительности могут нанести вред пострадавшему.

Заключение. Неготовность школьных учителей и учеников оказывать первую помощь при судорогах представляет собой глобальную проблему здравоохранения, которая требует скоординированных усилий на международном и государственном уровнях, направленных на широкое внедрение высококачественного обучения оказанию первой помощи при приступах судорог в школах.

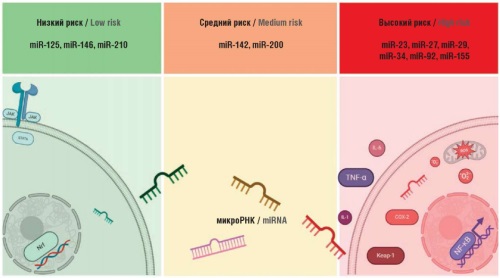

Актуальность. Метаболический синдром, индуцированный приемом противоэпилептических препаратов (ПЭП-МетС) является серьезной нежелательной реакцией (НР), которая снижает качество жизни больных эпилепсией и повышает риск коморбидных сердечно-сосудистых заболеваний, влияющих на продолжительность жизни. Риск возникновения данной НР варьируется в зависимости от различных факторов, которые определяют поиск чувствительных и специфичных биомаркеров для прогнозирования развития, профилактики, диагностики и коррекции ПЭП-МетС и его основных доменов (артериальная гипертензия, дислипидемия, центральное ожирение, сахарный диабет 2-го типа). Системный воспалительный ответ и оксидативный стресс – важные звенья как эпилептогенеза и нейродегенерации, так и патогенеза ПЭП-МетС.

Цель: систематизация результатов доклинических и клинических исследований роли микроРНК в развитии и неблагоприятном течении системного воспаления и оксидативного стресса, в эпилептогенезе и патогенезе ПЭП-МетС у пациентов с эпилепсией.

Материал и методы. Проведен анализ результатов фундаментальных и клинических исследований циркулирующих микроРНК как эпигенетических биомаркеров системных воспалительных реакций в механизме патогенеза МетС и ПЭП-МетС, поступивших в базы данных Google Scholar, PubMed/MEDLINE, MDPI, Scopus, и eLibrary за последнее десятилетие (2014–2024 гг.).

Результаты. Систематический обзор продемонстрировал, что микроРНК могут выступать как перспективные эпигенетические биомаркеры ПЭП-МетС, однако роль различных микроРНК и их паралогов в развитии данной НР вариабельна. В рамках настоящего исследования предложена сигнатура микроРНК в зависимости от риска развития и тяжести течения системного воспалительного ответа и ассоциированного с ним оксидативного стресса (ведущих механизмов патогенеза ПЭП-МетС). Данная сигнатура включает три группы микроРНК в зависимости от их роли в регуляции системного воспалительного ответа: низкий, средний, высокий риск.

Заключение. Роль микроРНК в регуляции системного воспалительного ответа при ПЭП-МетС нуждается в дальнейшем изучении и трансляции результатов фундаментальных исследований в реальную клиническую практику, поскольку рассмотренные микроРНК могут не только запускать и усугублять ПЭП-МетС, но и инициировать или поддерживать нейродегенеративные процессы, лежащие в основе эпилептогенеза.

Актуальность. Посттравматическая эпилепсия (ПТЭ) у детей является значимой медико-социальной проблемой, влияющей на качество жизни пациентов. В развитии заболевания выделяют периоды ранних и поздних судорожных приступов (СП), которые имеют разную патофизиологическую основу. Фармакорезистентность, формируемая за счет структурно обусловленных зон эпилептогенеза при ПТЭ, создает предпосылки для увеличения частоты хирургических вмешательств как единственного метода лечения, эффективного в части достижения свободы от приступов. Цель: проанализировать литературные данные по предикторам развития ПТЭ у детей, эффективности консервативного и хирургического лечения.

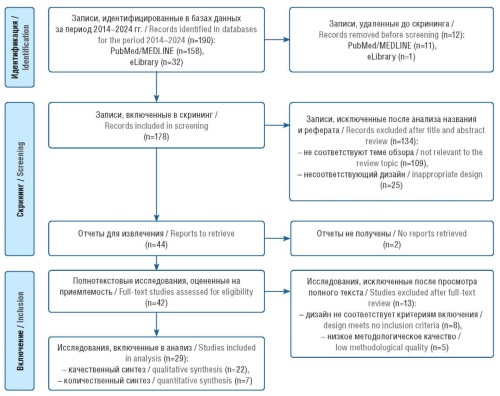

Материал и методы. В соответствии с подходом PRISMA в анализ включены 29 зарубежных и отечественных литературных источников, найденных в базах данных PubMed/MEDLINE, eLibrary и опубликованных в период 2014–2024 гг., в т.ч. 7 систематических обзоров и метаанализов. Критерием отбора служило соответствие темы публикации поисковому запросу «посттравматическая эпилепсия у детей».

Результаты. Согласно современным представлениям выделяют четыре направления исследования потенциальных рисков развития ПТЭ при черепно-мозговой травме средней и тяжелой степеней у детей: биомаркеры, генетическая предрасположенность, нейровизуализационные и нейрофизиологические предикторы. Отсутствует доказанный терапевтический способ профилактики возникновения ранних СП, при этом в ряде исследований отмечается эффективность профилактического применения противоэпилептических препаратов в отношении частоты возникновения поздних СП при ПТЭ в детской популяции. Высок потенциал использования хирургических методов лечения ПТЭ как разновидности структурной формы эпилепсии в части достижения свободы от приступов.

Заключение. Анализ данных демонстрирует расширение клинико-диагностического подхода в определении факторов риска развития ПТЭ у детей, а также структурирует понимание возможностей и эффективности консервативного и хирургического методов лечения.

Актуальность. Фантом, или фантомная конечность, или фантом ампутированных (ФА) – ложное ощущение присутствия утраченной части тела, многогранный и к настоящему времени не полностью исследованный феномен, возникающий после ампутации части тела. До 98–99% пациентов, которым ампутировали конечность, вскоре после операции испытывают ощущения в утраченной части тела: чувствуют тепло или холод, зуд, давление и даже положение фантомной конечности в пространстве. Наиболее часто внимание врачей привлекает болевая форма ФА – фантомные боли (ФБ), или фантомно-болевой синдром, который встречается в 29–85,6% случаев. Но кроме болевой формы ФА существует и более редко описываемая безболевая форма – фантомные ощущения (ФО).

Цель: провести обзор публикаций с описаниями клинической картины течения безболевой формы ФА – ФО, выполнить сравнение ФО с ФБ, установить их взаимоотношения. Материал и методы. Выполнен анализ литературных источников, посвященных описанию безболевого ФА, включенных в базы данных PubMed/MEDLINE, Scopus, Google Scholar, OpenAlex, eLibrary, КиберЛенинка, а также находящихся в Российской государственной библиотеке и Государственной центральной научной медицинской библиотеке. Поиск полнотекстовых публикаций проводился по ключевым словам: “phantom limb sensation”, “non-painful phantom”, “painless phantom”, “natural phantom”, “telescoping phenomenon” в англоязычном сегменте и «фантом ампутированных», «естественный фантом», «фантомная конечность», «безболевой фантом», «фантомные ощущения», «феномен телескопирования» в русскоязычном сегменте.

Результаты. Распространенность ФО по результатам исследований составляет от 32,4% до 90% среди всех лиц, перенесших ампутацию. Ощущения одного пациента совершенно не похожи на ощущения другого, что, очевидно, связано с индивидуальной реактивностью. Проведен сравнительный анализ ФО и ФБ, определены их сходства и различия, подробно описаны их взаимоотношения. Выявлено, что деление на ФО и ФБ условно и оба явления могут чередоваться у одного пациента. Сравнение ФО с ФБ позволило установить, что выраженность и яркость ФО может прямо коррелировать с выраженностью ФБ, возможна их взаимная трансформация. Определены факторы, ассоциированные с ФБ: физические и социально-психологические. Показана связь между потерей, отрицанием этой потери и психопатологией при развитии ФО или ФБ.

Заключение. Безболевой ФА описывается в литературе нечасто, поэтому получение врачами новых знаний по этой теме и понимание ими разнообразия ощущений после ампутации конечностей может быть полезным как для информирования пациентов о возможном болевом и безболевом течении постампутационного периода, так и для своевременного определения патологии течения естественного безболевого ФА, которая может свидетельствовать о глубокой психотизации личности ампутанта.

ПРАКТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭЭГ

Электроэнцефалография (ЭЭГ) – эффективный метод изучения электрофизиологии мозга с высоким временным разрешением. С появлением компьютерных электроэнцефалографов начали активно развиваться и математические методы обработки ЭЭГ. Некоторые из них нашли применение в современной клинической практике, часть используется в системах «мозг – компьютер», отдельные алгоритмы подходят только для научных исследований, другие вовсе не показали свою эффективность и сейчас не востребованы. В данном материале представлен обзор довольно нового подхода к математической обработке ЭЭГ-сигналов, который позволяет не только проводить диагностику функционального состояния головного мозга, но и прогнозировать исходы лечения пациентов в критическом состоянии в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Речь пойдет о микросостояниях ABCD.

НЕКРОЛОГ

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2311-4088 (Online)