ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Актуальность. Эпилепсия несет значительное социальное и экономическое бремя как для пациентов, так и для общества в целом. Растущее признание важности психосоциальных эффектов эпилепсии определяет необходимость количественной оценки качества жизни (КЖ) больных для выявления областей, требующих улучшения, и обоснования необходимости инвестиций в программы социальных гарантий.

Цель: выявить факторы, ассоциированные с КЖ пациентов с эпилепсией, проанализировать влияние КЖ на прямые медицинские расходы для поддержки процессов принятия решений в области политики здравоохранения и финансирования.

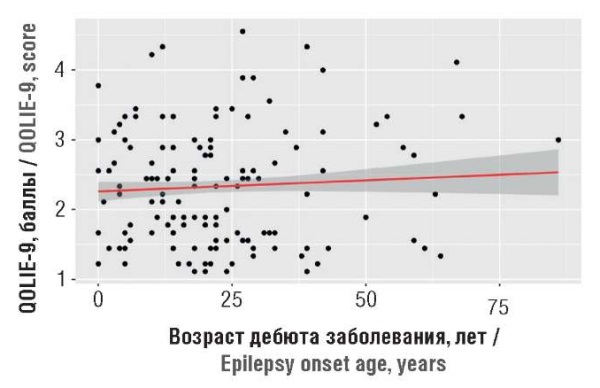

Материал и методы. В многоцентровом ретроспективном открытом клинико-экономическом исследовании приняли участие 384 взрослых пациента, каждый из которых заполнил русифицированную версию опросника QOLIE-9. Оценено влияние различных факторов на КЖ, а также КЖ на прямые медицинские расходы при эпилепсии, определенные на основании результатов копировок амбулаторных карт. Применены методы корреляционного и регрессионного анализа.

Результаты. Корреляционный анализ позволил выявить статистически значимые (p<0,05) факторы, влияющие на КЖ: место наблюдения, возраст пациента, длительность анамнеза, наличие группы инвалидности, уровень образования, трудовой статус, этиология заболевания, тип и частота приступов. При анализе связи суммы прямых медицинских расходов и результатов оценки по QOLIE-9 установлена прямая связь умеренной тесноты.

Заключение. С возрастом КЖ пациентов с эпилепсией снижается, расходы на заболевание возрастают вне зависимости от возраста дебюта заболевания. Сочетанная, метаболическая и структурная этиологии эпилепсии, неграмотность, безработица, пребывание в стационаре и генерализованный тип приступов в значительной степени ассоциируются с более низким КЖ. Будущие исследования должны сосредоточиться на комплексной оценке КЖ пациентов с эпилепсией, включая медицинские и социальные аспекты, для разработки и внедрения эффективных программ, направленных на снижение стигматизации и повышение доступности медицинской и лекарственной помощи.

Актуальность. В 2019 г. в России по инициативе НП «Объединение врачей-эпилептологов и пациентов» запущен не имеющий аналогов в мире мультидисциплинарный научно-практический проект «Падающий пациент», на регулярной основе проводятся одноименные конференции для врачей. Цель проекта – развитие информационной базы по проблеме падений в медицине для снижения травматизма и улучшения качества жизни пациентов в соответствии с риск-ориентированной моделью медицины в России. Доклады на конференциях проекта охватывают широкий спектр заболеваний и состояний, ассоциированных с падениями и травматизмом (неврологические, психические, эндокринологические, кардиологические и др.), и представляют дифференцированные подходы к диагностике, профилактике, лечению и реабилитации.

Цель: выяснить, как научно-практическая информация в докладах на конференциях проекта влияет на клинические практики врачей и помогает в профессиональном развитии специалистов медицины и здравоохранения, а также как врачи используют полученные знания в своей практике или научной работе.

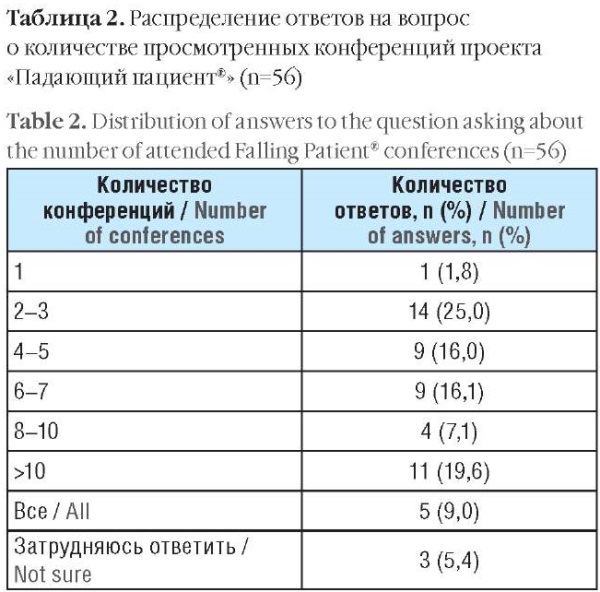

Материал и методы. В онлайн-анкетировании приняли участие 56 врачей разных специальностей из 35 городов и населенных пунктов России, участвовавших в конференциях проекта в 2019–2025 гг. Анкета содержала вопросы о том, что нового респонденты узнали для себя в ходе конференций и как применяют полученные знания в своей практике. Ответы были систематизированы по группам: основные темы, направления, эффекты.

Результаты. Участники проекта освоили новые подходы и алгоритмы дифференциальной диагностики заболеваний, обрели понимание мультифакторной природы падений, составили представление о современных и рациональных инструментах терапии, методах реабилитации при неврологических заболеваниях. Полученные знания позволили врачам улучшить маршрутизацию пациентов, повысили клиническую настороженность, что положительно сказывается на качестве медицинской помощи.

Заключение. Проект «Падающий пациент» интегрирует клинические и практические знания и опыт, обеспечивая непрерывность медицинского образования, и вносит вклад в развитие профессиональных компетенций специалистов медицины и здравоохранения в России.

Актуальность. Женщины репродуктивного возраста составляют 40% от всех пациентов, страдающих эпилепсией в России. По разным данным в период беременности частота эпилептических приступов варьируется: в большинстве случаев достигается полный контроль (до 66,6%) или частота приступов не меняется, но достаточно высок процент ухудшения течения заболевания (до 15,8% случаев). Настоящее исследование проведено в рамках создания Российского регистра беременности и эпилепсии.

Цель: анализ эпидемиологических показателей эпилепсии и эпилептических синдромов у беременных женщин в Смоленской обл.

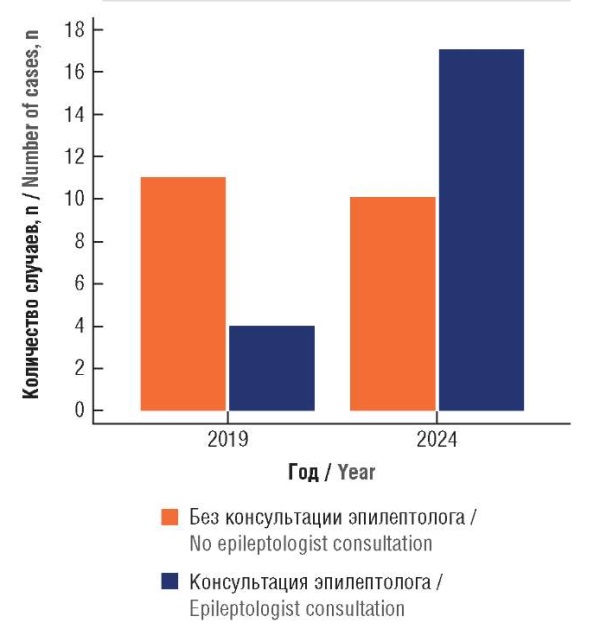

Материал и методы. На базе Перинатального центра многопрофильного стационара ОГБУЗ «Клиническая больница № 1» г. Смоленска выполнен ретроспективный анализ медицинских карт беременных, рожениц и родильниц, осмотренных неврологом по причине генерализованных и парциальных судорог в анамнезе или в настоящую беременность в 2019 и 2024 гг. Изучены эпидемиология и структура эпилепсии у беременных женщин в Смоленской обл. с оценкой и обсуждением принимаемых препаратов, назначаемого родовспоможения, а также врожденных пороков развития у плода.

Результаты. Общее число беременных пациенток с эпилепсией и эписиндромом в анамнезе в 2019 г. составило 28 случаев (7,35% от всех случаев неврологической патологии), в 2024 г. – 28 случаев (6,41%). В исследовании показана структура эпилепсии по видам: генерализованная (71,4% в 2019 г. и 68,2% в 2024 г.), парциальная (28,6% в 2019 г. и 31,8% в 2024 г.). Рассмотрена применяемая противоэпилептическая терапия, отмечено статистически значимое увеличение частоты приема ламотриджина в 2024 г. по сравнению с 2019 г. (р=0,0086). Снижение частоты случаев использования вальпроевой кислоты в 2024 г. статистически незначимо по сравнению с 2019 г. (р=0,26) при имеющемся опыте врожденных пороков развития плода. Выбор тактики родоразрешения у пациенток с эпилепсией осуществлялся в пользу кесарева сечения.

Заключение. Полученные результаты указывают на необходимость дальнейшего ретро- и проспективного анализа с целью совершенствования ведения беременных и рожениц с эпилепсией.

НАУЧНЫЕ ОБЗОРЫ

В статье исследуется феномен эпилептических аур в контексте медицины и литературы. Эпилептическая аура является фокальным эпилептическим приступом, протекающим без потери сознания и проявляющимся в виде зрительных, слуховых, обонятельных, тактильных и других галлюцинозов. Приведены описания эпилептических аур в литературных произведениях таких выдающихся писателей, как М.А. Булгаков, Ф.М. Достоевский и Л. Кэрролл. Описание данного проявления эпилепсии дополняет переживаемый психологический и физический опыт героев произведений. В работе сочетаются научный подход к изучению эпилептических аур и литературный анализ, что делает ее актуальной и информативной как для медицинского, так и для литературного сообщества.

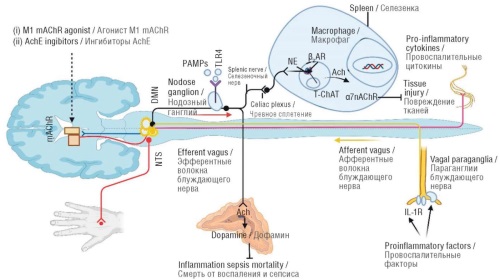

Биоэлектронная медицина – это область исследований, которая постоянно развивается благодаря последним достижениям и совершенствованию биоэлектронных технологий, которые привели к появлению новых подходов и перспектив в диагностике и терапии заболеваний, в частности в области воспалительных рефлекторных иммунорегуляторных функций и стимуляции блуждающего нерва (англ. vagus nerve stimulation, VNS). Блуждающий нерв, протяженный нерв вегетативной нервной системы, контролирует ряд физиологических процессов в организме человека, включая артериальное давление, частоту дыхания, вазомоторную активность и некоторые рефлекторные движения. Недавние исследования в сфере биоэлектроники позволили проводить клинические тесты с использованием технологии VNS при воспалительных заболеваниях и других состояниях. Посылая непрерывные слабые электрические импульсы через блуждающий нерв в мозг, биоэлектронные устройства могут активировать блуждающий нерв. Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) с биоэлектронной медициной преобразует процессы разработки лекарственных препаратов. Технологии ИИ могут ускорить или даже исключить выполнение различных трудоемких задач, позволяя медицинским работникам более эффективно использовать свое время и, в конечном итоге, улучшать результаты лечения. В настоящем обзоре рассмотрена роль блуждающего нерва в воспалении, стимуляции и регуляции в животных моделях, его терапевтический потенциал в лечении воспаления у человека. Кроме того, освещены вопросы проведения исследований по оценке биоэлектронных препаратов на основе ИИ для терапии таких состояний, как паралич и иммунные расстройства, а также доставки крупных молекул с помощью указанных препаратов. Проанализированы текущие тенденции, достижения и перспективные подходы к применению ИИ в биоэлектронной медицине.

Фантом ампутированных – ложное ощущение, иллюзия присутствия утраченной части тела. Различают фантомные ощущения (безболевой фантом), фантомные боли и ампутационные боли. До 98% пациентов вскоре после ампутации конечности чувствуют в ней тепло или холод, зуд, давление и даже ощущают положение фантомной конечности в пространстве. Часто это сопровождается мучительной болью, существенно снижающей качество жизни. Описания фантомных болей фиксируются с начала XVI века и основаны на рассказах людей с ампутированными конечностями или пересказах врачей, вызывавших у некоторых специалистов скептическое недоверие. В обзоре рассматриваются описания фантома ампутированных в автобиографической и художественной литературе, проводится их анализ.

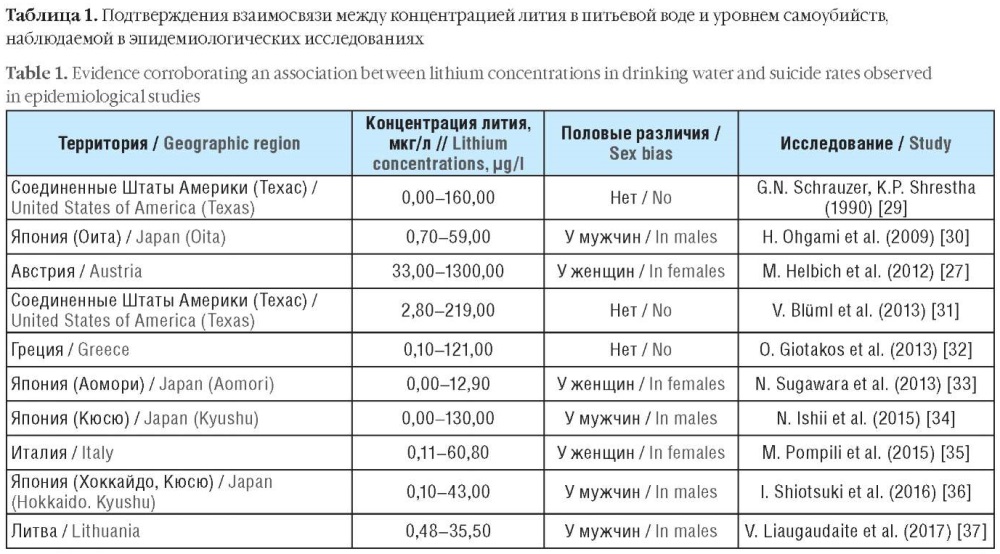

Исследования, проводимые в течение последних 40 лет, указывают на эссенциальность (жизненную необходимость) ультрамикроэлемента лития. Одним из критериев эссенциальности микроэлементов является наличие результатов клинико-эпидемиологических исследований, подтверждающих негативные последствия недостаточного потребления лития в масштабе популяций. Достаточная обеспеченность литием оказывает нейропротекторное, ноотропное и нормотимическое действие. Более низкие уровни лития в крови ассоциированы с повышенным риском варикоза, расстройств сна, экстрапирамидных нарушений и бокового амиотрофического склероза. Обширная клинико-эпидемиологическая база информации демонстрирует четкую взаимосвязь более низких уровней иона лития в питьевой воде с повышенным риском самоубийств, психотических стрессовых расстройств, болезней зависимости, тяжкой преступности и импульсивного поведения (которое является фактором риска и суицидальности, и агрессивности, приводящей к тяжким преступлениям). Прием препаратов лития способствует торможению деменции (как сосудистой, так и нейродегенеративной природы) и других поведенческих нарушений, связанных со старением, включая общий риск опухолевых заболеваний, переломов, переедания и булимии. Использование препаратов на основе солей лития и повышение обеспеченности литием через питьевую воду позволяет снизить судорожную готовность, импульсивность поведения, а также риск самоубийств, тревожности и депрессии у пациентов с эпилепсией. В настоящей работе представлены результаты систематизации научной литературы по данному вопросу.

ПРАКТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭЭГ

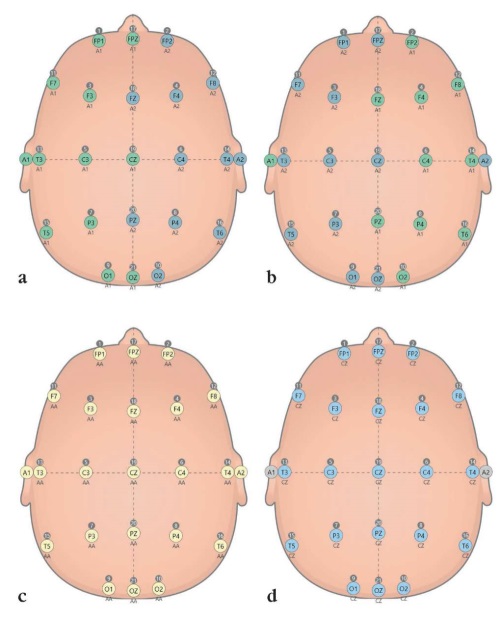

Референтный электрод является неотъемлемой частью каждого электроэнцефалографического (ЭЭГ) отведения в монтаже регистрации. Во времена чернильнопишущих ЭЭГ-аппаратов контакт между активным и референтным ЭЭГ-электродами устанавливался вручную с помощью специальных переключателей. Сейчас, в эпоху компьютерных электроэнцефалографов, ЭЭГ-отведения формируются не только на уровне аппаратуры, но и на уровне программного обеспечения. Появилось несколько вариантов референтных электродов: ушной, центральный, усредненный, объединенный ушной, лапласовский референт и др. В таком изобилии нетрудно и запутаться. В данном материале подробно описано значение активного и пассивного (референтного) электродов, введено понятие ЭЭГ-отведения, монтажа регистрации, а также разобраны различия между аппаратными и программными типами референтных электродов. Понимание работы ЭЭГ-оборудования на уровне активных и референтных электродов поможет медицинскому персоналу в правильной настройке оборудования и корректной интерпретации результатов ЭЭГ-обследований.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2311-4088 (Online)