ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Актуальность. Международная Противоэпилептическая Лига (МПЭЛ) представила рекомендации по терминологии лекарственных средств для контроля судорожных расстройств, которые следует адаптировать на различные языки.

Цель: оценка профиля использования терминов, обозначающих действие лекарственных средств, которые применяются у больных эпилепсией.

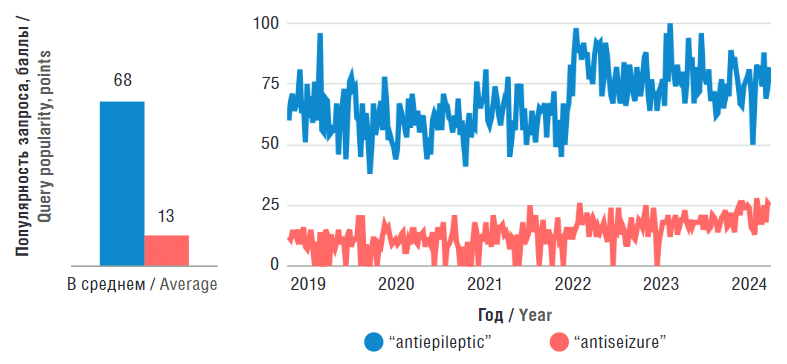

Материал и методы. Для оценки профиля использования терминологии широкими массами населения применяли системы анализа поисковых запросов Google Trends и Яндекс Вордстат, профессиональным сообществом – международные наукометрические базы данных PubMed/MEDLINE, Google Scholar и eLibrary. Исследовали следующие термины на английском и русском языках: “antiepileptic”, “antiepileptic drug”, “antiseizure”, “antiseizure drug”, «противоэпилептический», «антиэпилептический», «противосудорожный», «противоэпилептический препарат», «антиэпилептический препарат», «противосудорожный препарат». Для оценки мнения в профессиональном и пациентском сообществах проведено анкетирование на публичных онлайн-ресурсах некоммерческого партнерства «Объединение врачей-эпилептологов и пациентов» в мессенджере Telegram и социальной сети ВКонтакте.

Результаты. В англоязычном сегменте интернета среди широких масс общественности термин “antiepileptic” в реальной практике употребляется более чем в 5 раз чаще, чем “antiseizure”. В русскоязычном, наоборот, почти в 2,5 чаще используется термин «противосудорожный». Среди научного сообщества в обоих сегментах больше распространен термин “antiepileptic”, «противоэпилептический (антиэпилептический)». Это совпадает с профилем использования терминологии практикующими врачами-эпилептологами и больными эпилепсией: из 179 опрошенных 56,42% высказались в пользу применения терминов «противоэпилептические (антиэпилептические) препараты», «ПЭП/АЭП», «противоэпилептическая (антиэпилептическая) терапия», и только 17,32% – в пользу предлагаемой МПЭЛ терминологии.

Заключение. Принимая во внимание сложившуюся практику использования терминологии как в профессиональном научном сообществе, так и среди практикующих врачей-эпилептологов и больных эпилепсией, различия в семантике англо- и русскоязычных терминов, а также идентифицированное несовершенство определения эпилепсии МПЭЛ, для русскоязычной популяции предпочтительнее употреблять синонимы «противоэпилептические препараты, ПЭП», «антиэпилептические препараты, АЭП»; вместо термина «припадок», «эпилептический припадок» предпочтительнее применять термины «судорожный приступ», «эпилептический приступ». Термины «противосудорожный» и «противоэпилептический» не следует рассматривать как взаимоисключающие для обозначения лечения, оказывающего прямое влияние на течение эпилепсии. Представляется целесообразным дальнейшее совершенствование определения и классификации эпилепсии.

Актуальность. Несмотря на широкий выбор противоэпилептических препаратов (ПЭП) с улучшенным фармакологическим профилем, нередко при их длительном приеме пациенты испытывают разнообразные побочные эффекты, одними из которых являются остеопоротические нарушения. Механизмы влияния ПЭП на костный метаболизм в настоящее время остаются недостаточно изученными, что создает определенные сложности в профилактике и лечении антиконвульсант-индуцированного остеопороза.

Цель: изучить минеральную плотность костной ткани и лабораторные параметры костного обмена у больных эпилепсией, длительно принимающих ПЭП.

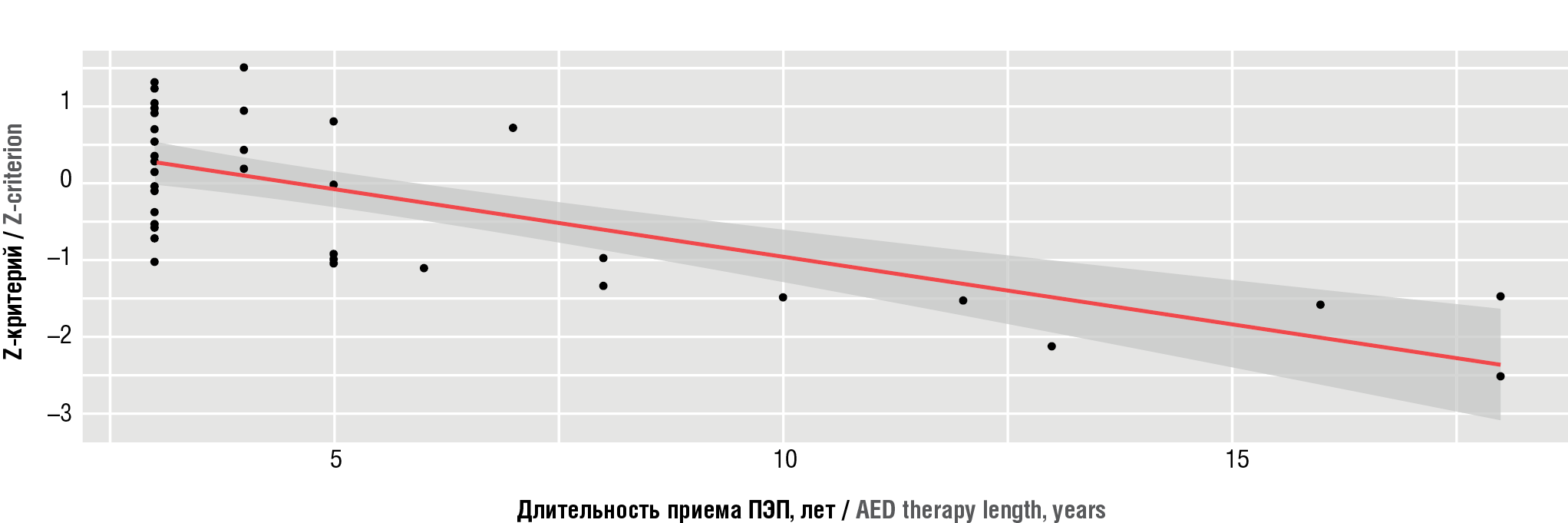

Материал и методы. Проведено кросс-секционное исследование с включением двух групп сравнения – 100 взрослых пациентов с эпилепсией, получающие ПЭП более 12 мес, и 58 здоровых добровольцев без приема ПЭП. Всем участникам выполняли общеклиническое обследование, компьютерную томографическую (КТ) денситометрию в трех точках (L1, L2 и шейка бедра), лабораторные тесты минерального обмена.

Результаты. По результатам КТ-денситометрии снижение минеральной плотности костной ткани выявлено у большинства участников в обеих группах. При оценке влияния риск-факторов остеопороза на костную ткань в группе больных эпилепсией наиболее значимыми были низкая двигательная активность и длительность ПЭП-терапии, что связано с более низкими показателями минеральной плотности костной ткани. Исследование лабораторных показателей минерального обмена выявило статистически значимые различия между группами по таким индикаторам, как ионизированный кальций, 25-гидроксикальциферол, свободный тироксин и пролактин (p(U)=0,044, p(U)=0,040, p(U)=0,001, p(U)=0,003 соответственно.

Заключение. Промежуточные результаты исследования продемонстрировали, что длительное применение антиконвульсантов оказывает негативное влияние на костный метаболизм у пациентов, страдающих эпилепсией. Полученные данные указывают на необходимость дальнейшего углубленного изучения влияния терапии ПЭП на минеральный обмен.

Цель: оценка результатов хирургического лечения и выявление предикторов неблагоприятного исхода оперативного вмешательства у пациентов с височной фармакорезистентной эпилепсией (ФРЭ) в отдаленном послеоперационном периоде.

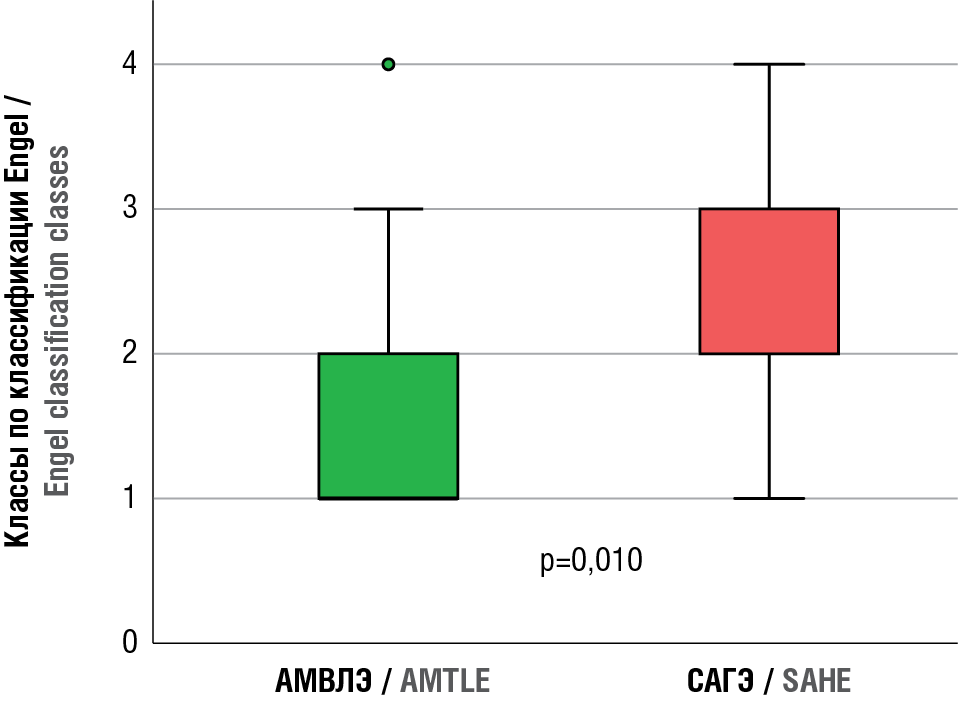

Материал и методы. За период с июня 2020 г. по июнь 2023 г. проведено обследование 51 пациента с височной ФРЭ после оперативного лечения с использованием клинических, нейровизуализационных, электрофизиологических, лабораторных методов. В 38 случаях (74,5%) была проведена антеромедиальная височная лобэктомия (АМВЛЭ), в 13 (25,5%) – селективная амигдалогиппокампэктомия (САГЭ). Исходы хирургического вмешательства оценены у 51 больного через 6 мес после операции, далее у 43 человек через 1 год и у 20 – через 2 года.

Результаты. Доли пациентов со значительным улучшением (классы I/II по классификации Engel) через 6 мес, 1 год и 2 года составили 82,4%, 72,1% и 55,0% соответственно. У больных после АМВЛЭ наблюдался более благоприятный исход с точки зрения контроля приступов по сравнению с пациентами, у которых была проведена САГЭ. К предикторам неблагоприятного исхода оперативного лечения отнесены длительное течение эпилепсии до вмешательства, наличие эпиактивности по данным электроэнцефалографии в послеоперационном периоде, повторная хирургическая операция. Как потенциально возможные предикторы рассматривались возраст, наличие фокальных приступов с эволюцией в билатеральные тонико-клонические и частые приступы до операции.

Заключение. Результаты проведенного исследования показывают, что эффективность контроля приступов в после- операционном периоде у пациентов с височной ФРЭ достаточно высока. Это объясняется большой вероятностью удаления эпилептогенных очагов и купирования механизмов, обеспечивающих возникновение и ирритацию эпилептических разрядов. Тем не менее со временем эффективность хирургического лечения уменьшается, что требует дополнительного изучения негативных факторов, снижающих долгосрочной эффект оперативного вмешательства. В связи с этим особое внимание следует уделять таким факторам, как наличие эпиактивности по данным электроэнцефалографии в послеоперационном периоде, повторное хирургическое вмешательство, длительное течение эпилепсии до операции.

Актуальность. Гиподиагностика эпилепсии в России, старение населения, инновационные препараты и дорогостоящие схемы лечения, внедрение дополнительных и альтернативных методов, таких как нейрохирургия, ежегодно увеличивают медицинские расходы на лечение пациентов с эпилепсией. Становится актуальным вопрос максимизации пользы для наибольшего числа граждан. Фармакоэкономические исследования как часть оценки технологий здравоохранения помогают из многочисленных альтернатив выбрать тактику лечения, наиболее эффективную с экономической и медицинской точек зрения.

Цель: анализ расходов, связанных с эпилепсией, в Российской Федерации, направленный на поддержку процессов принятия решений в области политики здравоохранения и финансирования.

Материал и методы. Эмпирической базой исследования послужили данные копировки методом сплошной выборки

384 амбулаторных карт пациентов с эпилепсией возрастной категории от 19 до 79 лет за период 2019–2022 гг. Рассмотрена проблематика учета всех затрат на заболевание. При планировании, проведении и анализе данных исследований учитывали принципы повышения качества отчетов о наблюдательных исследованиях в эпидемиологии (англ. strenghtening the reporting of observational studies in epidemiology, STROBE).

Результаты. Общие ежегодные траты на лечение эпилепсии в расчете на 1 пациента составили пятую часть от размера валового внутреннего продукта на душу населения. Непрямые затраты превосходят сумму прямых расходов. Установлено, что экономический ущерб, наносимый обществу, семье, индивидууму в связи с заболеванием, троекратно превышает прямые затраты.

Заключение. Полученные результаты показывают, что безработица среди больных эпилепсией относится к основным факторам, определяющим затраты, и подтверждают критическую необходимость сохранения занятости таких пациентов или поиска подходящей альтернативной работы путем профессиональной переподготовки.

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

Представлено два случая эпилепсии у больных с редкой наследственной патологией, связанной с хромосомной мутацией – делецией хромосомы 14. В первом случае у ребенка данная патология проявлялась генерализованными тонико-клоническими приступами, задержкой психоречевого развития и микроаномалиями лицевого черепа, во втором случае – тоническими эпилептическими приступами, задержкой психоречевого развития, микроаномалиями развития, пирамидно-атактическим синдромом и гипермобильностью суставов кистей. Данные клинические наблюдения представляют профессиональный и научный интерес, т.к. относятся к раритетной неврологической патологии, ведущим проявлением которой была фармакорезистентная эпилепсия.

НАУЧНЫЕ ОБЗОРЫ

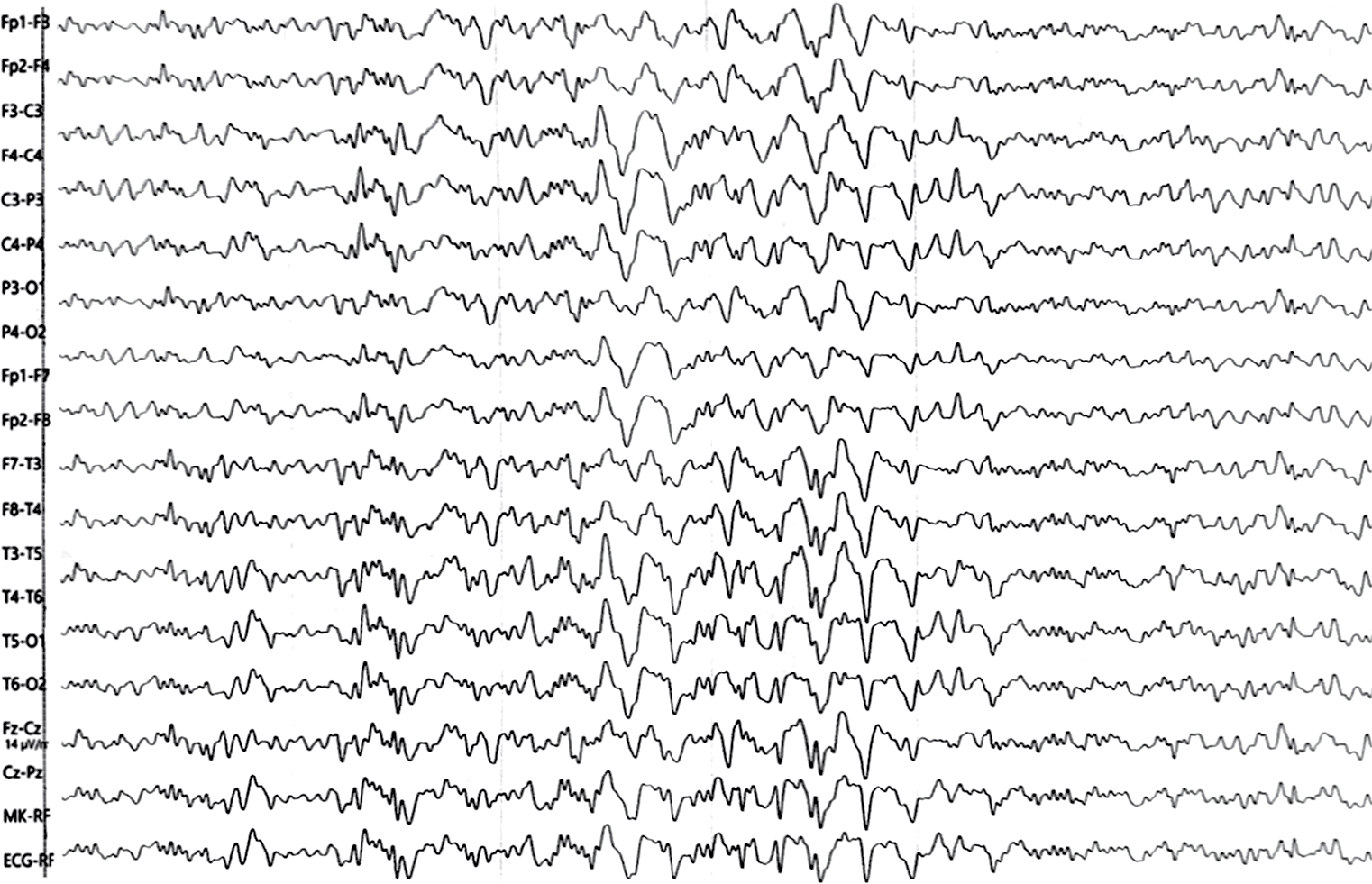

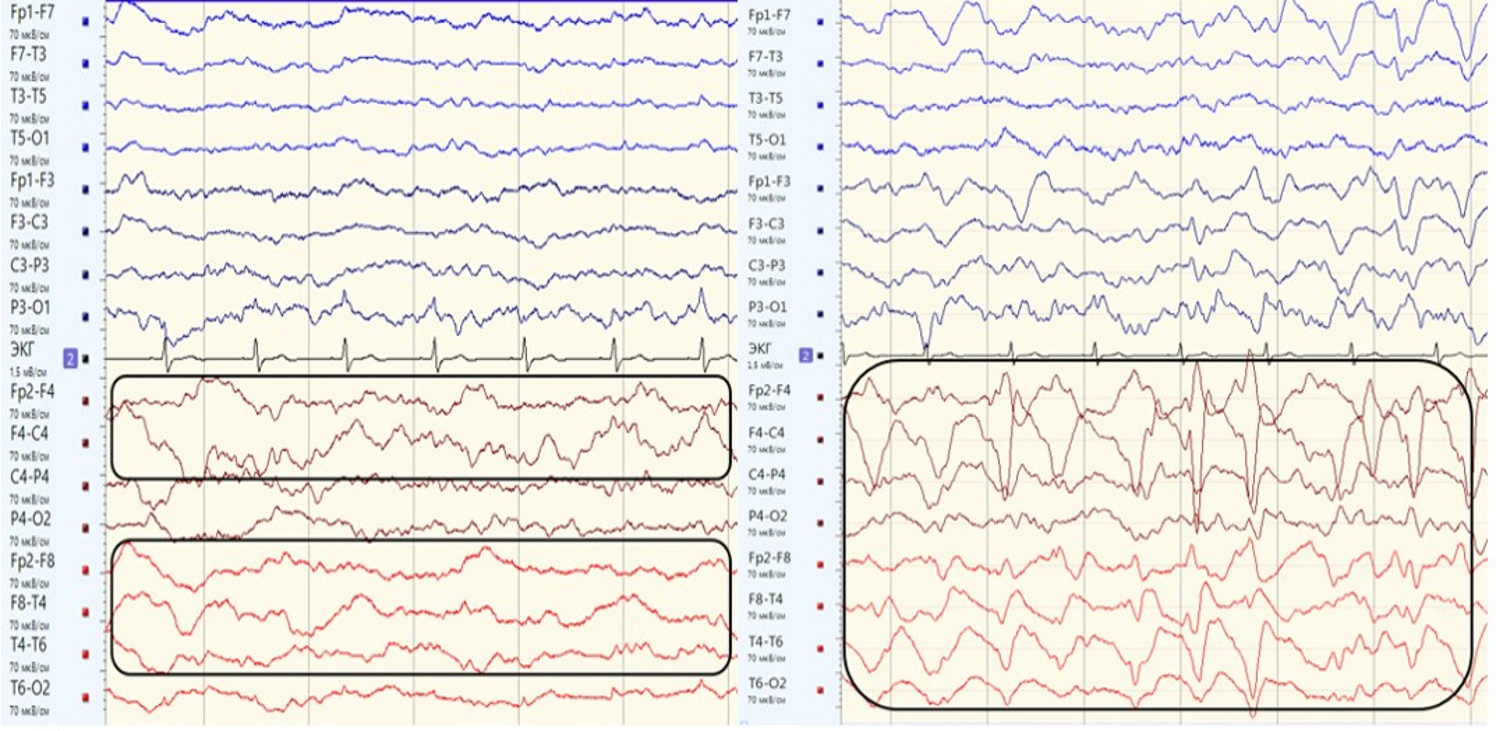

Диагностика отсроченной церебральной ишемии (ОЦИ) является важнейшим этапом интенсивного лечения пациентов в острой стадии нетравматического субарахноидального кровоизлияния. Наибольшая сложность в выявлении ОЦИ возникает при угнетении бодрствования, когда клиническая оценка нарастающего неврологического дефицита затруднена. Широко распространенная транскраниальная допплерография помогает лишь установить факт развития вазоспазма, который не всегда приводит к ОЦИ, имеющей полифакторный механизм развития. Электроэнцефалография (ЭЭГ) – единственный широкодоступный инструментальный метод, позволяющий непрерывно мониторировать функциональное состояние головного мозга, в т.ч. в отделениях реанимации и интенсивной терапии. К настоящему времени определены неспецифические показатели ЭЭГ, указывающие на развитие острого церебрального повреждения, которые имеют различную информативность для диагностики и прогнозирования ОЦИ. Представляем обзор публикаций, посвященных изучению информативности параметров визуальной и количественной ЭЭГ, таких как региональное замедление, спектральная мощность и относительная вариабельность альфа-ритма, отношение мощностей альфа- и дельта-ритмов, выявление эпилептиформной активности. Проведя поиск в международных и отечественных базах медицинской литературы, мы установили лишь 7 публикаций с количественной оценкой диагностической значимости мониторинга ЭЭГ, которые показали, что для диагностики ОЦИ его чувствительность лежит в диапазоне от 76% до 100%, а специфичность – от 54% до 100%. Также приводим клинический случай пациентки 70 лет, оперированной по поводу нетравматического субарахноидального кровоизлияния вследствие разрыва аневризмы коммуникативного сегмента правой внутренней сонной артерии. При проведении продолженного видео-ЭЭГ-мониторинга за 2 сут до клинического ухудшения и появления ишемических изменений в правом полушарии головного мозга, выявленных на компьютерных томограммах, отмечено появление паттерна иктально-интериктального континуума. Будущие исследования должны быть направлены на уточнение наиболее информативных биомаркеров ОЦИ, подтверждение их значимости, в т.ч. при регистрации ЭЭГ внутричерепными электродами, и способствовать разработке автоматизированных алгоритмов детекции ОЦИ.

Аномалии развития коры (АРК) головного мозга включают большую гетерогенную группу нарушений, связанных с формированием головного мозга и возникающих в пренатальном периоде. Актуальные классификации АРК отражают основные патологические процессы, лежащие в основе их развития. В обзоре дается современное представление о таких типах АКР, как гетеротопии серого вещества и фокальные корковые дисплазии, которые являются распространенной причиной эпилепсии, нередко устойчивой к медикаментозной терапии. Стремительный прогресс в совершенствовании методов нейровизуализации и молекулярной генетике в последние годы существенно увеличил количество распознаваемых форм АРК.

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 50 млн человек во всем мире страдают эпилепсией. Почти у 1/3 пациентов диагностируется фармакорезистентная эпилепсия (ФРЭ). Между кишечным микробиомом (КМБ) и центральной нервной системой существует взаимосвязь, которая осуществляется на протяжении всей жизни через двунаправленную динамическую сеть. Имеются данные, что КМБ изменяется у пациентов с ФРЭ.

Цель: обобщить современные литературные данные, посвященные роли оси «микробиом – кишечник – мозг» в ФРЭ, а также определить ценность изменения состава КМБ в качестве прогностического маркера формирования ФРЭ.

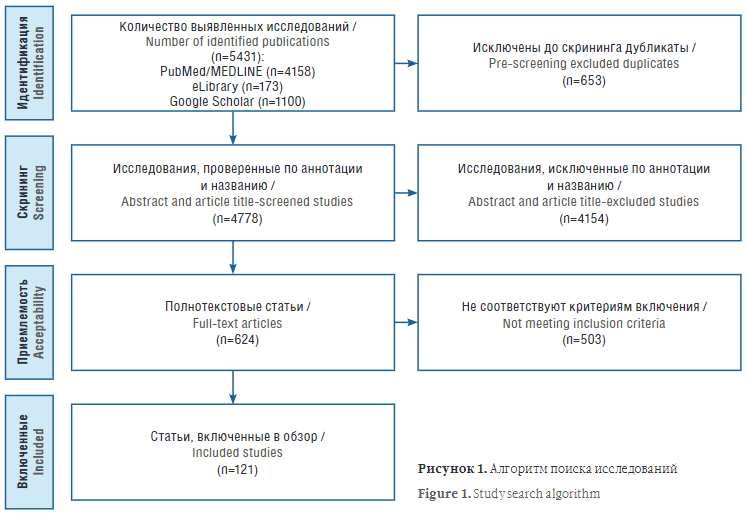

Материал и методы. Проведен поиск публикаций в электронных базах данных PubMed/MEDLINE и eLibrary, а также в поисковой системе Google Scholar. Оценку статей проводили в соответствии с рекомендациями PRISMA. В результате поиска было извлечено 4158 публикаций из базы PubMed/MEDLINЕ, 173 публикации из eLibrary и 1100 публикаций, найденных с помощью Google Scholar. После процедуры отбора в обзор было включено 121 исследование.

Результаты. В обзоре представлены убедительные доказательства корреляции между КМБ и ФРЭ. Выявлены различия в составе микробиоты кишечника у пациентов с эпилепсией в зависимости от чувствительности к лекарственным препаратам. Дисбактериоз кишечной микробиоты может быть скорректирован с помощью экзогенных вмешательств, таких как кетогенная диета, лечение пробиотиками и трансплантация фекальной микробиоты, что впоследствии приводит к изменениям в нейрохимической передаче сигналов в головном мозге и, следовательно, способствует снижению эпилептической активности.

Заключение. Кетогенная диета, пробиотики и антибиотики могут иметь определенный потенциал в отношении влияния на эпилепсию через коррекцию дисбактериоза кишечной микробиоты, но имеющиеся на сегодняшний день исследования не обеспечивают должного уровня доказательности. В будущих клинических многоцентровых исследованиях следует использовать стандартизированные протоколы и большую выборку, чтобы обеспечить более надежные доказательства. Кроме того, необходимы дальнейшие фундаментальные исследования для выяснения потенциальных механизмов и терапевтических мишеней.

Цель: систематизация научной информации по биомедицинским исследованиям микроэлемента лития за последние 70 лет, оценка токсических свойств аскорбата лития (LiAsc) как важной перспективной молекулы-кандидата.

Материал и методы. Анализ 49 959 публикаций по биомедицинским исследованиям лития, найденных в базе данных PubMed/MEDLINE, проведен с использованием современных методов интеллектуального анализа данных, развиваемых в рамках топологического подхода к распознаванию научной школы Ю.И. Журавлёва. Публикации, найденные экспертами и не индексируемые в PubMed/MEDLINE, использовались при обсуждении результатов систематического анализа массива публикаций, взятых из PubMed/MEDLINE. Экспериментальное исследование по изучению хронической токсичности LiAsc (в дозах 5, 50 и 150 мг/кг) в течение 180 сут выполнено на 36 кроликах породы «советская шиншилла» с оценкой местно-раздражающего действия. В ходе исследования оценивали клиническую картину интоксикации, динамику массы тела, водо- и кормопотребления, физиологических, гематологических и биохимических показателей.

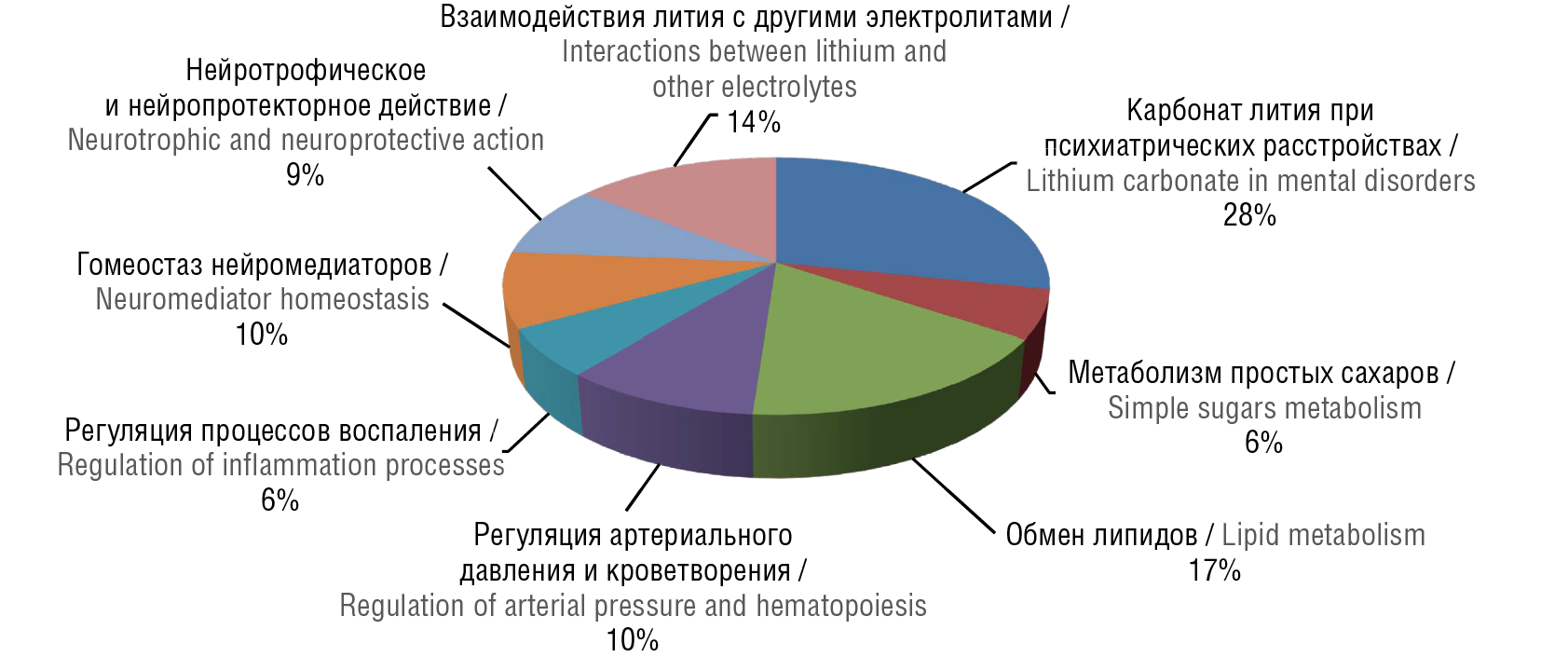

Результаты. Осуществлены рубрикация и систематизация всех доступных к настоящему времени в PubMed/MEDLINE публикаций по биологии и медицине лития. Показано, что перспективными направлениями исследований литиевых препаратов являются фармакологические применения солей лития при психиатрических расстройствах, а также воздействие лития на метаболизм простых сахаров, обмен липидов, регуляцию артериального давления, кроветворение, воспаление и торможение роста опухолей, гомеостаз нейромедиаторов, молекулярные механизмы нейротрофического и нейропротекторного действия, гомеостаз других электролитов. Отдельно рассмотрены перспективы применения органических солей лития, особенно LiAsc, в различных разделах терапии. При исследовании местно-раздражающего действия при пероральном 180-дневном введении LiAsc в дозах 5, 50, 150 мг/кг не зарегистрировано макроскопических признаков местной воспалительной реакции.

Заключение. Воздействие ионов лития на нейромедиаторы способствует нейропротекции и снижению риска болезней зависимости. Антигипертонический, антиатеросклеротический, антидиабетический, противоопухолевый и нейротрофический эффекты органических солей лития могут быть полезны в различных разделах терапии.

ПРАКТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭЭГ

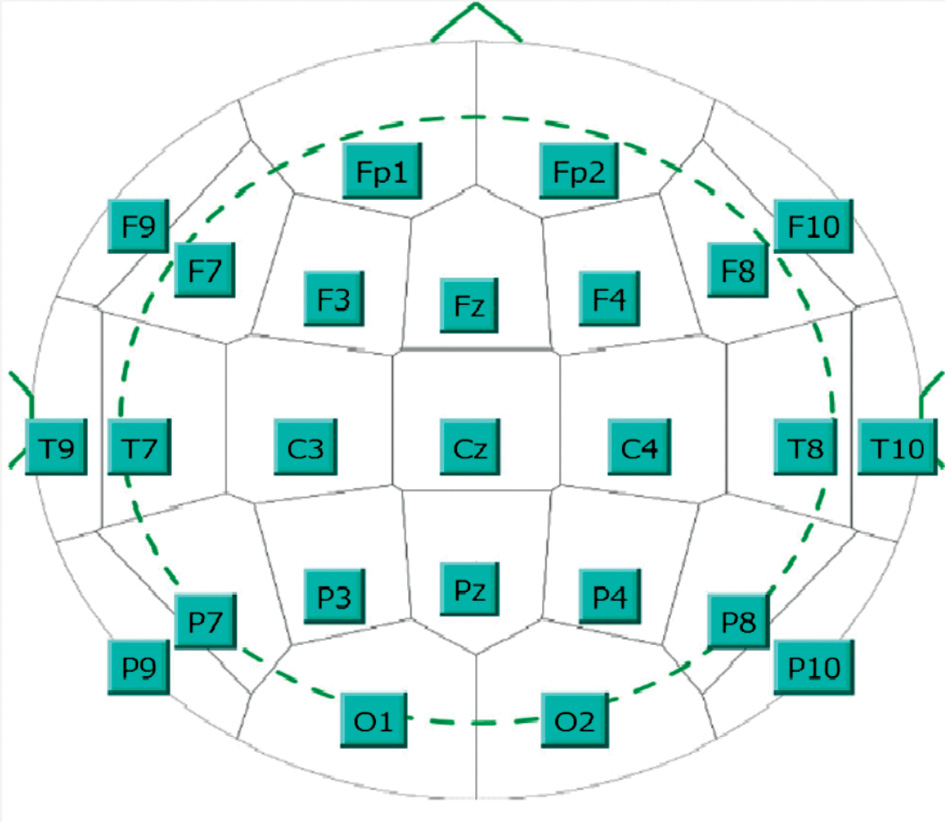

В 2023 г. Международная федерация клинической нейрофизиологии (англ. International Federation of Clinical Neurophysiology, IFCN) и Международная Противоэпилептическая Лига (англ. International League Against Epilepsy, ILAE) опубликовали самые актуальные на сегодняшний день рекомендации по проведению электроэнцефалографических (ЭЭГ) обследований. В документе представлены минимальные стандарты, необходимые для повышения точности, эффективности и надежности рутинной регистрации ЭЭГ и ЭЭГ сна. При этом указано, что конкретные правила и методы проведения обследований должны формироваться организациями или отделениями самостоятельно исходя из их возможностей. Мы приводим выборочный перевод новых рекомендаций и оценку их применимости в современных российских реалиях. Также в статье выделены возможные «точки роста» для методики ЭЭГ в России

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2311-4088 (Online)